Дневник

Бог есть величайшая глубина, сущее совершенство и предельная значительность. Но то, что представляют себе при имени Бога люди, живущие не-духовной религиозностью — наивные фетишисты, бичующие своего «бога»; хлысты, чающие «божьего» посещения в совокупном плясо-блудии; или Калибан, это «жалкое, легковерное чудовище» у Шекспира; или глава гернгутеров, граф Людвиг фон Цинцендорф с его псевдо-христианским катехизисом, все это может являться сущим образцом пошлости. Именно поэтому так важно различать между религиозным Предметом и религиозным содержанием.

Иван Ильин. Аксиомы религиозного опыта

«Трудна работа Господня». Таковы были, по свидетельству кн. C. Трубецкого, предсмертные слова Владимира Сергеевича. Это вздох усталости, но какой завидной усталости! – благодатной усталости верного работника в вертограде Отца. Счастливый, он получил от Хозяина свою дневную плату... А наша благодарность еще не сплелась в неувядающий венок. Только в отдельных душах расцветают ее благоуханные первины. И если даже расцвели, мы еще не умеем собрать и связать их воедино. Нам ли свить один венок, разбредшимся и разделенным, – нам ли, утерявшим старую и не ведающим новой тайны соборного общения? Но без внутреннего опыта соборности мы не в силах и понять, чему учил нас Вл. Соловьев. Еще ему суждено оставаться непонятым; значение его мы еще не можем измерить.

* * *

Вл. Соловьев был художником внутренних форм христианского сознания.

* * *

Невидимый союз душ составляет образующееся богочеловеческое тело.

* * *

Позвольте мне употребить уподобление. Человек в тварном сознании зависимости познавания своего от некоей данности кажется себе самому похожим на живое зеркало. Все, что познает он, является зеркальным отражением, подчиненным закону преломления света и, следовательно, неадекватным отражаемому. Правое превращается в этом отражении в левое, и левое в правое; связь и соразмерность частей остались те же, но части переместились, фигура отражения и проекция отражаемого тела на плоскости не наложимы одна на другую в том же порядке сочетания линий. Как восстановляется правота отражения? Чрез вторичное отражение в зеркале, наведенном на зеркало. Этим другим зеркалом – speculum speculi,– исправляющим первое, является для человека, как познающего, другой человек. Истина оправдывается только будучи созерцаемою в другом. Где двое или трое вместе во имя Христово, там среди них Сам Христос. Итак, адекватное познание тайны бытия возможно лишь в общении мистическом, т. e. в Церкви.

Вячеслав Иванов. О значении Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания

"Жизнь - странная вещь. Много я думал, долго размышлял о ней, но с каждым днем она кажется мне все более непонятной. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь - это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить - это значит тяжко трудиться и страдать, пока не подкрадется к нам старость, и тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших костров.В муках рождается ребенок, в муках старый человек испускает последний вздох, и все наши дни полны печали и забот. И все же человек идет в открытые объятия смерти неохотно, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад, борясь до последнего. А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет страдания. Но мы любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень странно!"

Джек Лондон никогда не избегал приключений. Будучи женат он вступил в связь с писательницей Анной Странски, которая и послужила причиной его развода с женой. Лондон всегда утверждал, что не верит в существование любви, но ...

"Дорогая Анна!

Я говорил, что всех людей можно разделить на виды? Если говорил, то позволь уточнить – не всех. Ты ускользаешь, я не могу отнести тебя ни к какому виду, я не могу раскусить тебя. Я могу похвастаться, что из 10 человек я могу предсказать поведение девяти. Судя по словам и поступкам, я могу угадать сердечный ритм девяти человек из десяти. Но десятый для меня загадка, я в отчаянии, поскольку это выше меня. Ты и есть этот десятый.

Бывало ли такое, чтобы две молчаливые души, такие непохожие, так подошли друг другу? Конечно, мы часто чувствуем одинаково, но даже когда мы ощущаем что-то по-разному, мы все таки понимаем друг друга, хоть у нас нет общего языка. Нам не нужны слова, произнесенные вслух. Мы для этого слишком непонятны и загадочны. Должно быть Господь смеется, видя наше безмолвное действо.

Единственный проблеск здравого смысла во всем этом – это то, что мы оба обладаем бешенным темпераментом, достаточно огромным, что нас можно было понять. Правда, мы часто понимаем друг друга, но неуловимыми проблесками, смутными ощущениями, как будто призраки, пока мы сомневаемся, преследуют нас своим восприятием правды. И все же я не смею поверить в то, что ты и есть тот десятый человек, поведение которого я не могу предсказать.

Меня трудно понять сейчас? Я не знаю, наверное, это так. Я не могу найти общий язык.

Огромный темперамент – вот то, что позволяет нам быть вместе. На секунду в наших сердцах вспыхнула сама вечность и нас притянуло к друг другу, несмотря на то, что мы такие разные.

Я улыбаюсь, когда ты проникаешься восторгом? Эта улыбка, которую можно простить – нет, это завистливая улыбка. 25 лет я прожил в подавленном состоянии. Я научился не восхищаться. Это такой урок, который невозможно забыть. Я начинаю забывать, но этого мало. В лучшем случае, я надеюсь, что до того как я умру, я забуду все, или почти все. Я уже могу радоваться, я учусь этому понемножку, я радуюсь мелочам, но я не могу радоваться тому, что во мне, моим самым сокровенным мыслям, я не могу, не могу. Я выражаюсь неясно? Ты слышишь мой голос? Боюсь нет. На свете есть много лицемерных позеров. Я самый успешный из них."

В натуральном виде счастье всегда выглядит убого рядом с цветистыми прикрасами несчастья. И, разумеется, стабильность куда менее колоритна, чем нестабильность. А удовлетворённость совершенно лишена романтики сражений со злым роком, нет здесь красочной борьбы с соблазном, нет ореола гибельных сомнений и страстей. Счастье лишено грандиозных эффектов.

Олдос Хаксли. «О дивный новый мир»

Без широкого взгляда на жизнь, который приходит как результат знакомства с общечеловеческим знанием, прагматик перебирает факты так же, как человек, не знающий правил и трюков карточной игры, перетасовывает карты в колоде, не понимая смысла их сочетаний.

Леона Д. Самсон

Вероятно, самое сложное в мире для человека - просто наблюдать и принимать окружающее. Мы всегда искажаем картины нашими надеждами, ожиданиями и страхами.

Джон Стейнбек, «Русский дневник»

«Рассудок оказывается насквозь антиномичен... основные нормы рассудка несовместимы между собой» .

«Если Истина есть, то oна - реальная разумность и разумная реальность: она есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, или, выражусь математически, актуальная бесконечность, бесконечное, мыслимое как цельнокупное Единство...».

Священник Павел Флоренский

Задача искусства, - поведать нам истину о нас так, чтобы мы не впали в ужас.

Андрей Макаров

Штирлитц шел по лесу и увидел сидящего на дереве Дерриду.

- Деррида! - подумал Штирлитц.

- Симулякр! - подумал Деррида

«Простая и смиренная старушка своим примером наглядно дала мне видеть с детства, как обогащается и оплодотворяется жизнь, если душа открыта всякому человеческому лицу, которое встречается на пути, – писал Ухтомский о сестре отца Анне Николаевне Ухтомской. – Постоянная забота о другом, можно сказать, была ее постоянною «установкою».

«То она воспитывает своих младших братьев в громадной семье моего деда, то берёт к себе осиротелых детей от прежних крепостных, – вспоминает Алексей Алексеевич, – потом отдаётся целиком многолетнему уходу за параличной матерью, в то же время подбирает двух еврейских девочек, оставшихся после заезжей семьи, умершей от холеры, и отдаётся этим девочкам с настоящей страстью, потом, схоронив мать свою, берёт меня с тем, чтобы умереть на моих руках».

А.А. Ухтомский

============

* * *

«Главная воспитательница и спутница»

Ухтомские (с ударением на первый слог) – один из самых именитых и древних княжеских родов России. Достаточно сказать, что Алексей Алексеевич был прямым потомком основателя Москвы Юрия Долгорукого в двадцать третьем колене.

Отец его, отставной военный, занимался ведением хозяйства, но делал это как-то не очень умело. Кроме Алексея, в семье был старший сын Александр (будущий архиепископ Андрей, ставший одним из основателей катакомбной церкви в СССР и расстрелянный в 1937 году) и две дочери – Мария и Елизавета. Мать семейства, погружённая в дела, не успевала заниматься воспитанием детей.

В сентябре 1876 года годовалый Алёша был передан на воспитание сестре отца – женщине одинокой, самоотверженной и деятельно религиозной. Тремя месяцами ранее Анна Николаевна Ухтомская похоронила мать и надеялась в заботах о племяннике развеять боль потери. Тётушка приобщила его к традициям старообрядцев-поповцев с их аскетизмом и строгими правилами общежития. Она стала для Ухтомского «главной воспитательницей и спутницей».

Двенадцать лет прожил Алексей в Рыбинске, на улице Выгонной, в одноэтажном доме, некогда принадлежавшем его деду, князю Николаю Васильевичу Ухтомскому. В сентября 1990 года там был открыт единственный в России мемориальный дом-музей академика Ухтомского. Сама улица сейчас тоже носит его имя.

Рыбинск

31 августа 1942 года, в осаждённом Ленинграде на своей скромной квартире в доме 29 по 16-й линии Васильевского острова скончался уроженец Рыбинского уезда Ярославской губернии, создатель учения о доминанте, выдающийся русский физиолог и мыслитель, академик Академии наук СССР, создатель и руководитель Физиологического института при ЛГУ Алексей Алексеевич Ухтомский. Покойному было 67 лет, и его здоровье уже давно оставляло желать лучшего.

Ещё накануне войны Ухтомский после долгого обморока попал в больницу. Кроме традиционного «собрания старческих болезней», врачи обнаружили у него серьёзные проблемы с сердцем и пищеводом, эмфизему лёгких и обострение рожистого воспаления ноги. Академик с трудом выполнял повседневные служебные обязанности, его письма и дневниковые записи становились всё короче, однако не думать о ситуации в стране и мире он не мог.

Приближение войны Ухтомский воспринимал как суд истории. В конце мая 1941 года он писал в своём дневнике: «Выдумали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус. А оказалось, что она – огненная реальность, продолжающая жить своей совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!»

Ухтомский встретил войну в Ленинграде. Почти все сотрудники его детища, Физиологического института, были эвакуированы в Елабугу и Саратов. Сам академик из-за плохого самочувствия решил не покидать город. От всех предложений вывезти его на «большую землю» он неизменно отказывался, в больницу не ложился. Отбывающим коллегам Алексей Алексеевич с грустной иронией объяснил: «Я начал работу в университете лаборантом-хранителем. Вот вы все уедете, а я буду охранять кафедру и институт».

Ухтомский продолжал работать, насколько позволяло ему здоровье. Преодолевая боль в ноге, отправлялся в университет, общался с коллегами, читал лекции, оппонировал на защите диссертаций. Однако силы его убывали день ото дня. Академик так и не успел выступить перед коллегами с докладом «Система рефлексов в восходящем ряду». В это время его собственные рефлексы двигались по нисходящей. Учёный скончался через неделю после подготовки доклада.

Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13 (25) июня 1875 года в селе Вослома Рыбинского уезда Ярославской губернии, родовом гнезде князей Ухтомских. Всё его детство прошло в Рыбинске. Здесь в 1884 году он поступил в приготовительный класс Рыбинской мужской классической гимназии. Отсюда, четырьмя годами позже, не доучившись, Алёша был отправлен родителями в Нижегородский кадетский корпус имени графа Аракчеева.

Траекторию жизни Алексея Ухтомского трудно уместить в рамки одного небольшого текста. Оставив за пределами этого очерка перечисление научных заслуг академика и популярное изложение его учения о доминанте, обратимся к страницам биографии Алексея Алексеевича, которые непосредственно связаны с Ярославской землёй, с родным для него Рыбинском, «роман» с которым длился почти пять десятилетий и едва не закончился расстрелом.

«Дух монастырского безделия подавляет меня»

Анна Николаевна ушла из жизни летом 1898 года. Скорбя об её кончине, 23-летний выпускник Московской духовной академии, магистр богословия Алексей Ухтомский совершил пешее паломничество в Оптину пустынь, а затем отправился в подмосковный Иосифо-Волоколамский монастырь. Старший брат, постриженный в монахи под именем Андрея, настойчиво убеждал его последовать собственному примеру или выбрать «духовно-учебную службу».

Проведя в стенах обители полгода, Алексей отчётливо осознал, что монастырская жизнь ему не подходит, и принял решение продолжить образование. «Дух веками создававшегося монастырского безделия подавляет меня, – писал он в те дни в своём дневнике. – Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит: трудно становится слово сказать».

Алексей стал «монахом в миру». Деятельный аскетизм человека науки был ближе всего его натуре. Вызвав бурное негодование брата, Ухтомский решил изучать естественные науки в Санкт-Петербургском университете. Поскольку на это отделение не принимали лиц с духовным образованием, он выбрал окольный путь: поступил на восточный факультет, а год спустя перевёлся. Наука и религия в его сердце не вступали в разногласие.

«Нутро моё предчувствует многие беды»

Из года в год физиолог Ухтомский, сначала студент, а затем исследователь и преподаватель, приезжал на летние каникулы в Рыбинск. В родном доме он отдыхал от «питерского обалдения», приходил в себя, спал «на открытом воздухе, под милым небом». Он не спешил открывать привезённые с собой книги, а когда открывал, работал много и плодотворно. Был рад, если знакомые, не зная о его прибытии, не докучали визитами.

«Мне хотелось бы, чтобы Вы благословили меня собраться в Рыбинск, – пишет он в июне 1915 года своему близкому другу Варваре Александровне Платоновой, – где я рассчитываю... возобновить, как всегда, свое чувство родины и общности с настоящим русским народом,– омолодить это чувство заветами моего прежнего бытия на родной Волге».

Недовольство Петербургом, который оставался для Алексея Алексеевича «мрачным и грязным, мокрым и болеющим городом», особенно обострилось в годы Первой мировой войны. Для Ухтомского она явилась предзнаменованием национальной катастрофы, на пороге которой оказалась Россия. «Нутро моё предчувствует многие беды», – признавался он.

«Мне лично ужасно тяжело за наш народ, – писал он из Рыбинска в 1915 году, – за тот простой и коренной народ, который сейчас молчаливо отдаёт своих сыновей на убой, но мне не тяжело за общество, за все эти «правящие классы» и «интеллигенцию», которым по делам и мука».

Тем летом Ухтомский пешком дошёл до своего родового гнезда в Восломе. Когда-то процветающая княжеская усадьба, она имела теперь новых хозяев и без их попечения пребывала в запустении. Алексей Алексеевич встретился с друзьями детства, переговорил с крестьянами, помнившими ещё его деда. Переночевал в сарае, утром следующего дня отслужил панихиду на могилах предков и пешком через лес отправился назад.

В Рыбинске ему выпала скорбная обязанность – хоронить друга детства Бориса Мелентьева, убитого на фронте. Мать погибшего была давней приятельницей тётушки Анны Николаевны. Из Уфы доходили вести о том, что брат Ухтомского, епископ Андрей, нездоров, харкает кровью и пребывает в угнетённом состоянии духа. В эту пору Алексей Алексеевич читает в староверческих книгах предсказания опустошительной войны в наказание за «беззакония христианских государств и народов».

«Более испоганить нашу Русь уже нельзя»

Настоящие беззакония начались два года спустя. «Вы, очевидно, не отдаёте себе отчёта в том, что такое большевики! – писал Ухтомский своему близкому другу Варваре Александровне Платоновой в первые месяцы после Октябрьского переворота. – Они именно вполне последовательны, уничтожая христианское богослужение; логическая последовательность приведёт их к прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан!»

В Рыбинске гонения начались в буквальном смысле этого слова. Послушниц гнали из монастыря, священников грозились загнать в армию. А в октябре 1918-го городской театр стал площадкой «грандиозного митинга», на который в принудительном порядке пригнали всё местное духовенство. Прибывшие из Петрограда докладчики принялись на все лады «разоблачать язву религии». Выслушав их оскорбительные речи, рыбинский клир в молчании покинул театр. Прочие зрители аплодировали изо всех сил.

Ухтомский приехал на малую родину ещё в декабре 1917 года. Хотел встретить Рождество и вернуться в Питер, но внезапно слёг, долго выздоравливал и в итоге остался в городе почти на год. Спешить не имело смысла, занятия в университете всё-равно были отменены. Чтобы не умереть с голоду, Алексей Алексеевич в огороде засадил картошкой двадцать грядок, посеял горох и овощи – «земля не должна быть праздной».

Жить было голодно, смотреть вокруг – противно. «Настроение в народе вообще тяжёлое, пришибленное, тупое, – писал Ухтомский из Рыбинска в августе 1918 года. – Нет духа покаяния, нет до сих пор прозрения на свои преступления, а значит нет и просвета надежды на избавление. Голодающие и измученные бабы в очередях похабничают и ругаются, кощунствуют; церкви почти пусты. Всё это говорит, что кризиса болезни нет, лучшего ждать не приходится».

«Более испоганить нашу Русь уже нельзя, – читаем в другом письме того же года. – Русь перестала быть Святою, она покрыта нечистотою с головы до ног, она стала блудницею, она бесновата, опозорена, искажена…»

«Голосом привычного бойца со скотобойни»

Через два года Ухтомского едва не расстреляли в родном городе без суда и следствия. 12 ноября 1920 года Алексей Алексеевич по традиции приехал в Рыбинск, чтобы провести здесь отпуск. А через четыре дня он был арестован «агентами рыбинского политбюро».

Причиной первого ареста Ухтомского (позже были и другие, но уже не в Рыбинске) стали, по его мнению, неосторожные разговоры, которые он вёл в Рыбинском научном обществе. Возможно, свою роль сыграли и дворянское происхождение, и неприкрытая религиозность, и арест брата – епископа Андрея. Алексея Алексеевича спасло от гибели то, что в его кармане был случайно обнаружен мандат депутата Петроградского Совета.

Вот как об этом рассказывает сам Ухтомский в письме Варваре Платоновой: «Очень я счастливо, по милости Божией, отделался! В сущности, только стечение обстоятельств, маленькая бумажка от Петроградского совета, бывшая в кармане, остановила предприятие ухлопать меня ещё в Рыбинске! Помню, как в дежурке рыбинской Ч-Ки, в момент окончательного заарестования, солдат сказал мне: «Дело идёт о жизни человека»,– а затем вошедший, коренастый, пожилой и какой-то весь серый человек голосом привычного бойца со скотобойни спросил, всё ли готово» и затем обратился ко мне, как к предназначаемой к убою скотине: «Ну, иди...» Это он пока повёл меня в подвал. Но он же потом, как слышно, кончает за углом, в саду, «приговорённых» и там же зарывает, или ночью увозят их в больничную мертвецкую. Помню, что они были неприятно поражены, когда меня через несколько часов было решено отправить в Ярославль! Это был самый опасный момент!»

Из Рыбинска арестованного доставили в Ярославский политизолятор «Коровники», а оттуда в Москву, в особое отделение ВЧК на Лубянке. Лишь 29 января 1921 года Алексей Алексеевич был освобождён из тюрьмы и переправлен в Петроград. Так закончился последний визит Ухтомского в родной для него город.

«Аудитория Рыбинска... лежит на дорогих мне кладбищах»

Летом 1926 года Ухтомский мог ещё раз приехать в Рыбинск. Местный краевед Алексей Золотарёв, близкий друг физиолога, предложил ему выступить в Рыбинске с лекцией о доминанте. Хорошенько подумав, Алексей Алексеевич ответил вежливым отказом, причины которого изложил в письме.

«Я не очень ясно представляю себе ту рыбинскую аудиторию, перед которой мне пришлось бы сейчас говорить, – признаётся Ухтомский. – Аудитория Рыбинска, с которой мне хотелось бы говорить, частью лежит на дорогих мне кладбищах, частью задавлена «большинством», настроенным для меня чуждо, частью же не народилась. Поэтому пока я не уверен в том, чтобы было полезно говорить до конца! Об этом говорит мне сам принцип доминанты: господствующее настроение найдёт возможность питаться и на счёт чужих для себя импульсов, пока не изживёт себя в своем собственном самоутверждении».

Прошло ещё шесть десятилетий, прежде чем «господствующее настроение» изжило себя, и Советский Союз прекратил своё существование. Что касается «духа покаяния», то он до сих пор в дефиците. Зато письма Алексея Алексеевича Ухтомского теперь издаются беспрепятственно.

Александр Беляков. «Алексей Ухтомский и Рыбинск – история любви и отвращения»

«Выдумали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус. А оказалось, что она – огненная реальность, продолжающая жить своей совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!»

А.А. Ухтомский. Дневник (конце мая 1941)

«Человеком нельзя быть, им можно лишь делаться», «естество его делаемо есть».

А.А. Ухтомский

Маркс о России

«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso (виртуозной. – итал.) в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира».

Карл Маркс. «Разоблачения дипломатической истории XVIII века»

* * *

«В “Капитале”, – пишет он Вере Засулич*, которя стреляла в генерала Трепова, но была оправдана судом присяжных , – я анализировал лишь процессы, происходящие в странах Западной Европы. Для России содержащиеся там выводы не подходят».

--

* Вера Засулич сама написала Марксу, спросив, подходит ли для России западный путь в революцию, и Маркс ей ответил.

«Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум для народа».

Карл Маркс. «К критике гегелевской философии права. Введение»

В своей докторской диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» 23-летний Маркс пылко говорит во «Введении»:

«Философия, пока в ее покоряющем весь мир, абсолютно свободном сердце бьется хоть одна еще капля крови, всегда будет заявлять – вместе с Эпикуром – своим противникам: “Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах”. Философия этого не скрывает. Признание Прометея: “По правде, всех богов я ненавижу” – есть ее собственное признание, ее собственное изречение, направленное против всех небесных и земных богов, которые не признают человеческое самосознание высшим божеством. Рядом с ним не должно быть никакого божества… Прометей – самый благородный святой и мученик в философском календаре».

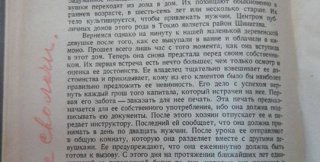

Пометка Сталина на странице книги Т.О'Контрой «Японская угроза» : перевод с английского / Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1934.

«Уверяю тебя, что несколько дней, проведенных мною в лечебнице, оказались очень интересными: у больных, вероятно, следует учиться жизни. Надеюсь, что со мной ничего особенного не случилось, — просто, как это бывает у художников, нашло временное затмение, сопровождавшееся высокой температурой и значительной потерей крови, поскольку была перерезана артерия; но аппетит немедленно восстановился, пищеварение у меня хорошее, потеря крови с каждым днем восполняется, а голова работает все яснее».

Винсент Ван Гог — брату Тео после этой первой госпитализации

* * *

«Не скажу, что мы, художники, душевно здоровы, в особенности не скажу этого о себе — я-то пропитан безумием до мозга костей; но я говорю и утверждаю, что мы располагаем такими противоядиями и такими лекарствами, которые, если мы проявим хоть немного доброй воли, окажутся гораздо сильнее недуга».

Винсент Ван Гог. Из письма брату Тео от 28 января 1889 года

* * *

3 февраля 1889 года Ван Гог пишет о жителях города Арль: «Должен сказать, что соседи исключительно добры ко мне: здесь ведь каждый чем-нибудь страдает — кто лихорадкой, кто галлюцинациями, кто помешательством; поэтому все понимают друг друга с полуслова, как члены одной семьи… Однако полагать, что я вполне здоров, все-таки не следует. Местные жители, страдающие тем же недугом, рассказали мне всю правду: больной может дожить до старости, но у него всегда будут минуты затмения. Поэтому не уверяй меня, что я вовсе не болен или больше не заболею».

Уже 19 марта 1889 года Ван Гог пишет брату иначе о жителях Арля, которые обратились к мэру города с заявлением о том, что Ван Гог не имеет права жить свободно, после чего полицейский комиссар отдал распоряжение снова госпитализировать художника: «Словом, вот уже много дней я сижу в одиночке под замком и присмотром служителей, хотя невменяемость моя не доказана и вообще недоказуема. Разумеется, в глубине души я уязвлен таким обращением; разумеется также, что я не позволю себе возмущаться вслух: оправдываться в таких случаях — значит признать себя виновным».

* * *

О решении после выхода из больницы поселиться в приюте для психически больных в Сен-Реми-де-Провансе:

«Надеюсь, будет достаточно, если я скажу, что решительно не способен искать новую мастерскую и жить там в одиночестве… Работоспособность моя постепенно восстанавливается, но я боюсь потерять ее, если стану перенапрягаться и если на меня, сверх того, ляжет вся ответственность за мастерскую… Меня начинает утешать то обстоятельство, что теперь я начинаю считать безумие такой же болезнью, как любая другая»

Винсент Ван Гог — брату Тео. Письмо от 21 апреля

* * *

«Я не знаю такого лечебного заведения, куда меня согласились бы принять бесплатно на том условии, что я буду заниматься живописью за свой счет, а все свои работы отдавать больнице. Это — не скажу большая, но все же несправедливость. Найди я такую лечебницу, я без возражений перебрался бы в нее».

Винсент Ван Гог — брату Тео

* * *

Перед отъездом из Арля в приют для душевнобольных Сен-Реми-де-Прованса он пишет брату: «Я должен трезво смотреть на вещи. Безусловно, есть целая куча сумасшедших художников: сама жизнь делает их, мягко выражаясь, несколько ненормальными. Хорошо, конечно, если мне удастся снова уйти в работу, но тронутым я останусь уже навсегда».

В приюте Сен-Реми-де-Прованса Ван Гог провел год (с мая 1889-го по май 1890-го), директор разрешил ему работать предоставил отдельную комнату под мастерскую. Несмотря на повторяющиеся припадки, Винсент продолжал рисовать: «Работа над картинами — необходимое условие моего выздоровления: я лишь с большим трудом перенес последние дни, когда был вынужден бездельничать и меня не пускали даже в комнату, отведенную мне для занятий живописью…». Несмотря на три тяжелейших припадка, которые на многие недели выводили Винсента из строя, он написал за этот год более 150 картин, сделал более 100 рисунков и акварелей.

Из письма сестре: «Здесь, правда, находятся несколько тяжелобольных, но страх и отвращение, которые вселяло в меня раньше безумие, значительно ослабели. И хотя тут постоянно слышишь ужасные крики и вой, напоминающие зверинец, обитатели убежища быстро знакомятся между собой и помогают друг другу, когда у одного из них начинается приступ. Когда я работаю в саду, все больные выходят посмотреть, что я делаю, и, уверяю Вас, ведут себя деликатнее и вежливее, чем добрые граждане Арля: они мне не мешают. Вполне возможно, что я пробуду тут довольно долго. Никогда не испытывал такого покоя, как здесь и в арльской лечебнице».

* * *

«Жизнь проходит и ее не воротишь, но именно по этой причине я и работаю не жалея сил: возможность поработать тоже не всегда повторяется. В случае со мной — и подавно: ведь более сильный, чем обычно, приступ может навсегда уничтожить меня как художника».

* * *

«Следовать лечению, применяемому в этом заведении, очень легко даже в случае переезда отсюда, ибо здесь ровно ничего не делают. Больным предоставляется прозябать в безделье и утешаться невкусной, а порой и несвежей едой».

* * *

В конце мая 1890 года Тео предложил брату перебраться поближе к нему и его семье, на что Винсент возражать не стал. Проведя три дня у Тео в Париже, художник поселяется в Овер-сюр-Уаз (небольшой деревушке, находящейся недалеко от Парижа). Здесь Винсент работает, не позволяя себе ни минуты отдыха, каждый день из-под его кисти выходит новое произведение. Таким образом, за последние два месяца жизни он создает 70 картин и 32 рисунка.

В Овер-сюр-Уаз наблюдение за художником принимает на себя доктор Гаше, который был специалистом в области сердечных заболеваний и большим любителем искусства. Об этом враче Винсент напишет: «Насколько я понимаю, рассчитывать на доктора Гаше не приходится ни в коей мере. Во-первых, как мне кажется, он болен еще больше, чем я, — уж во всяком случае не меньше; такие вот дела. А коли слепой ведет слепого, не рухнут ли они оба в канаву?»

29 июля 1890 года уйдет из жизни Винсент Ван Гог, пустив пулю себе в грудь, он умрет в присутствии вызванного доктора Гаше. В кармане художника найдут последнее письмо, адресованное Тео Ван Гогу, которое заканчивается так: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка, это так…»

Смерть старшего брата обернется катастрофой и для Теодора Ван Гога: после неудачной попытки организовать посмертную выставку картин брата у Тео обнаружатся признаки помешательства, его жена примет решение поместить больного в психиатрическую лечебницу, где он и умрет 21 января 1891 года.

Мы ещё не умеем вести судно и маневрировать так, как нам хотелось бы; но, если мы не потонем и не разобьёмся о рифы в кипящих бурунах, мы станем хорошими моряками. Тут уж ничего не поделаешь: каждый, кто рискует выйти в открытое море, должен пройти через период тревог и блужданий на ощупь. Вначале рыба ловится плохо или не ловится совсем, но мы всё же знакомимся со своим маршрутом и учимся вести наше маленькое судно по курсу — для начала это необходимо. Но не сомневайся, через некоторое время мы поймаем уйму рыбы, и притом крупной!

Винсент Ван Гог

Юродивый, как пишут авторы житий, подобен неясыти пустынной, которая символизирует Христа и, согласно легенде, вскармливает птенцов собственной кровью. Есть древняя легенда: однажды злой дух, оборотившись коршуном, преследовал голубя, который укрылся на груди Будды. Коршун возмутился: «По какому праву ты отнимаешь мою добычу? Один из нас должен умереть — или он от моих когтей, или я от голода. Почему ты жалеешь его, а не меня? Если ты милосерден и хочешь, чтобы никто не погиб, вырежь из собственного тела кусок мяса, равный голубю, и дай мне». Явились две чаши весов. На одну опустился голубь. Будда вырезал кусок мяса и положил на вторую чашу. Но она осталась неподвижною. Будда положил еще кусок, и еще, и еще, изрезал все тело, но чаша осталась неподвижною. Тогда он бросился сам на вторую чашу весов, и только тогда чаша с голубем поднялась.

Григорий Амелин. Лекции по философии литературы

Настоящий мыслитель, так же как и настоящий поэт (что в конечном смысле одно и то же), никогда не врет, не сочиняет, он совершенно искренен и правдив.

Прот. Сергий Булгаков

Писателя можно оценивать с трех точек зрения: как рассказчика, как учителя, как волшебника. Все трое — рассказчик, учитель, волшебник — сходятся в крупном писателе, но крупным он станет, если первую скрипку играет волшебник.

Владимир Набоков

Неизвестно, где именно была его могила, но эпитафию, написанную на могиле, сохранили для нас древние. Её текст передаёт А.Ф. Лосев в своей книге «Платон. Аристотель».