Дневник

Как часто люди путают веру в себя с верой в Бога, хотя они исключают друг друга. При этом очевидно, что и вера в себя нужна человеку. Как же решается эта дилемма? Очень просто: речь идёт о разных бытийных уровнях, которые неразлечимы для тех, кто не обрел себя в духе. Когда душевный человек считает себя духовным, он заблуждается.

Можно быть хорошим, образованным, умным, добрым, но душевным - не духовным человеком. Такова природа вещей.

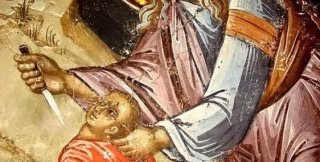

Духовность опасна, она не всем по силам. - меч обоюдоострый. Душевность сравнительно безопасна. При этом душевность причиняет не тольао зло, но и добро. Особенно, когда направлена на юродивого, последний травмируется незрелостью в силу все той же природы вещей.

Вина и беда, их важно уметь различать, хотя дано это очень немногим. И те, кому дано, более склонны прощать даже вину, тем более не судят попавшего в беду.

Это крайне бесчеловечно в страдающем человеке видеть виновного, виноватого. Потому и сказано: «Мне отмщение, Аз воздам». Суд принадлежит Богу, а не человеку, потому что человек всегда судит по себе. И, осуждая другого, себя осуждает в другом, а другого не видит и не знает.

Потому православному человеку правильнее спасать страдающего, несмотря на вину. Или, хотя бы, не пришпиливать страдаюшего к травматичной для него ситуации. Про это, кстати, юродивые нам говорят: спектакль юродивого всегда имеет отношение не к нему, а к тому, с кем тот взаимодействует, и кто судит.

Личность и женщину в себе или личность и мужчину в себе различить можно, например, по такому признаку: личность любит всех во Христе одинаковой любовью* - Христом в себе любит, а мужчина или женщина любит избирательно, только своих. Когда личность любит только своих, получается скотство, когда мужчина или женщина одинаково любит всех, получается распутство.. И часто это и случается, когда в людях есть нарушение баланса.

Или другой пример. Образуя семью, люди часто начинают бодаться (притираясь). И здесь важно различие, потому что бодаться самостью, как рогами, на уровне личности - это решаемая проблема. Но если мужчина агрессирует как мужчина в сторону женщины как женщины или как личности, то ситуация, если её не закрыть как ошибочный проект, приведёт к насилию. Мужское в мужчине одновременно защитник и агрессор, защитник своих и агрессор по отношению к чужим. Если мужское в мужчине агрессирует, значит либо не опознало женщину как объект защиты, либо это патология психики.

Мужчина - это личность плюс мужчина, иначе он просто самец (внеличностное состояние мужчины).

Женщина - это личность плюс женщина, иначе она просто самка (внеличностное состояние женщины).

В личностных отношениях измена, как правило, не происходит, т.к. личность избирательна и неповторима. Хотя иногда семьи расходятся, к примеру, по политическим (мировоззренческим) причинам - тогда это личностный разлад отношений, но это всё-таки дело необычное, редкое, а в наше время в основном спровоцированное технологиями, когда один из партнёров как бы засасывается социальным вихрем в ложную, сфабрикованную идентичность. Возможно и естественное различие в темпах развития партнеров, тогда с течением времени они действительно могут стать слишком разными для отношений, но в искренних отношениях такое редкость, потому что там, где любят, соподстройка происходит постоянно. Да и не жертвуют другим, ставшим родным, ради каких-то преимуществ - в рамках отношений, где живёт любовь.

Во внеличностных отношениях измена неизбежна, т.к. партнер является объектом пользования, а один объект легко заменяется другим.

==============

*Потому и говорится, что во Христе нет мужчины и женщины, как нет народностей и национальностей.

Мой взгляд на другого. Взгляд другого на меня. Мы носим эти печати на себе. Кажется, кожа чувствует взгляд, как прикосновение. Недружественный, взгляд сверху - бьет, независимо от слов, которые произносятся. И дружественный взгляд не бьет, даже если говорится что-то неприятное.

Взгляд важнее слов, и часто важнее поступков.

Навык смотреть, не раня - это минимум человечности, наверное, которую теперь мало кто себе обеспечивает. Как незаметно озлобленность, наглость и агрессивность стали нормой. Или они были всегда, и нам только казалось, что мы, человеки, не так уж злы...

Детскость - это бескорыстность и честность отношений, открытость новому, распахнутость навстречу Другому, отказ от шаблонов ради возможности видеть то, что есть (а не измышлять и навешивать ярлыки). Фундаментальное качество зрелости и раннего детства, когда человек не манипулирует другими ради достижения своих целей, потому что Другой и есть цель. Встреча - как счастье, а не как повод что-то получить от встречи.

Нередко представители сообществ и сами сообщества превращаются в агрессивную и жестокую среду как раз по причине избытка взрослости из-за утраты детскости, т.е. из-за нарушения личностного баланса. Люди начинают мнить себя всё знайками, и умирают сердцем, т.е. ребёнком в себе. И, встречая ребёнка в другом, боятся его, не доверяют ему, не дают шанса на встречу, а это по сути - расчеловечивание. Отказ от детскости в отношениях это трагедия. Зло творят не дети, а взрослые в нас. Дети же делают открытия, наслаждаются жизнью, играют, верят и доверяют. В детскости даже есть своя верность - верность открытости, незлобию и чистоте отношений, верность счастью быть. Дети не дарят троянских коней с целью захватить город, дети обмениваются разноцветными стекляшками, любуясь игрой солнца и цвета просто так. Творчество - дело детскости в нас, и любое дело должно быть актом творчества иначе опустошает.

Но и сама детской бывает детской и взрослой (опытной, мудрой и обладающей навыками).

Как архетип, как слепок алгоритмов, Человек - один на всех, и Женщина - одна на всех, и Мужчина - один на всех. Ребенок в нас похож на основание пирамидки, на которое надеваются архетипические кольца. Программы устанавливаются по мере развития, и самораспаковка их и создаёт жизнь как сумму процессов.

Процессы в нас могут спорить друг с другом, соревноваться за первенство и, возможно, создавать коалиции и группировки, вплоть до ОПГ, если личность не берёт на себя управление стихийными силами.

Что интересно, и личность, и мужское/женское развиваются в служении и самоотдаче, но очень по-разному.

Для начала различим личность и пол на очень простом примере. Личность любит духовно - это всеобщая любовь, личность всех любит одинаково. Душевность, пол, наоборот, любит избирательно. Любить всех на половом уровне - это блуд. А на духовном любить только своё - это грех.

Личность растёт в самоотдаче Богу в себе и в других людях - в Человеке. Мужчина отдаётся жене, семье (своим), защищает своих и своё. Женщина отдаётся своему мужчине, его космосу, причём всецело.

Но если на личностном уровне гарантом возврата отданной энергии выступает Бог, то на половом - партнёр. То есть, истощение на личностном уровне в принципе невозможно, если отдавать во славу Бога, а не корыстно, а вот на половом уровне истощение очень даже возможно, и, прежде всего, это касается женщины, потому что она целиком отдаётся мужчине.

* * *

Архетипические навыки отчасти передаются от человека к человеку посредством общения, жизни в одном пространстве, в том числе культурном - в опыте отношений. С другой стороны они заложены в Человеке как целом и даются в общем доступе через ноосферу. Но их надо ещё актуализировать тем или иным способом - в отношениях. Мужские программы актуализируются в отношениях с женщиной, женские - в отношениях с мужчиной.

Нет ничего удивительного в том, что в брак вступают люди с едва проклюнувшимися росточками всяческих сил души, которые будут расти и развиваться дальше в отношениях, будут цвести и плодоносить. Но могут и не развиться, не раскрыться - если не было реальных отношений, если не было причины к самораскрытию.

Следовательно, в браке, в семье, важны отношения, важны условия, в которых душа, подобно цветку, рискует распуститься в мир отношений.

Песчинка попадает внутрь раковины, нарушает внутренние границы, травмирует моллюска, и тогда моллюск начинает творить своё произведение - жемчужину. Вот суть процесса, как говорит биолог К. Северинов, мы различаемся ошибками, опечатками - травмами. Более того, нетравмированность в некотором смысле - тоже травма. Слушала недавно лекцию психолога, которая рассуждала о подходе к работе с т.н. «снежинкам», и она сказала, что их, этих избыточно хрупких «детишек», надо чинить, травмируя, т.е. травмировать в процессе работ с психологом - для нормализации, мол, их травма - недостаток травмированности. Есть о чём поразмышлять.

Спокойствие или тревога женщины о возрасте - в глазах её мужчины, а не в ней самой по себе. Его глазами женщина смотрит на своё старение, и от его внутреннего запроса к ней зависит её восприятие и ощущение себя и своих возрастных изменений.

Женщина знает и понимает жажду своего мужа лучше, чем он сам, и старается реализовать в первую очередь желание мужа, а не своё.

В этом слабость Евы. Бог сотворил её, женщину, как желание Адама. В Еве голос Адама звучит громче, чем голос Бога, когда она говорит со змием, потому что голос Бога и в самом Адаме звучит тише, чем его желание, которое толкает Еву посмотреть в сторону соблазна.

Потому и гнев Бога на Адама велик, когда Адам говорит Ему: «Жена, которую Ты мне дал, дала плод, и я ел». Адам обвинил всех, обелив себя. Но Адам создан как тот, кто в ответе за состояние не только своё, но и жены, ибо Ева создана как исполнительница его желания, как восполнение его нехватки.

* * *

Мужчина в отношениях становится агрессором, если не стал защитником.

«Израсходовать нужно не только силу свою, но и бессилие», - сказала я себе в 2019 году, и в начале 2026 года могу сказать, что израсходовала. Да, и бессилие своё я израсходовала.

В 2011, кажется, появилось стихотворение «Ноль», и примерно с того времени длилось обнуление. В какой-то момент я пересекла черту возможного и оказалась за гранью. Бессилие началось, потом я провалилась в падение и, вероятно, именно в падении израсходуется бессилие (хотя может есть и другие варианты - не знаю, но думаю, что есть). Потом, исчерпав до дна или почти до дна бессилие (кто может сказать точно?), начинается что-то другое. Что именно, пока не знаю, но это точно другое - другая жизнь, и смерть, вероятно, тоже будет другой.

Смена процессуальности. Выстраивается какая-то иная конфигурация сил во мне, им важно дать возможность движения. «В любви нет страха» - это наиболее актуально для данного периода жизни. Я только приближаюсь к новому проживанию этой истины.

И да, похоже, что я выхожу из своего «предсмертия» в какую-то новую жизнь. Смерть после предсмертия могла быть самой разной. Та, что случилась со мной, даёт шанс на очередную жизнь.

Обязательно ли новая жизнь подразумевает и новую казнь? - не знаю.

Да, но с той поправкой, что Христос в нас, а не где-то на Луне, и если Христос в нас, то мы Христом знаем добро и зло. Другое дело, что эти слова каждый может по-своему толковать - критерий какой? И в том и дело, что и критерий возникает только во Христе - и это Сам Христос.

Во Христе возникает опытное знание разницы: вот я, а вот Христос во мне.

--------------------------------------------

«Роковым провалом было отождествление христианства с моралью. „Оно не имеет с ней ничего общего. В Откровении Бога через Иисуса Христа не заключено никакой моральной системы. Оно — антимораль“ [Ж. Эллюль]. Библия прислушивается только к велению Бога, вождя своего народа, говорящего с верными ему людьми и ожидающего от них ответа. Сделать руководством для действия кроме прямого божественного водительства ещё и независимую систему некой общезначимой, тем более „вечной“ морали значит совершить как раз самый великий грех, взять на себя знание добра и зла. В истории о зарытом таланте и в других евангельских притчах осуждаются люди, сующиеся со своими моральными нормами там, где единственным законом должно быть слово Господа. Мораль помеха верности Богу. „Любовь не подчиняется никакой морали и не учит никакой морали… Любовь рождает к жизни исключительный род бытия, уникальный способ экзистенции, крайне необеспеченной, неизменно рискованной, постоянно обновляющейся. Это антимораль ещё и потому, что христианская жизнь не терпит повторений. Тут никогда нет затвержённого долга, который можно было бы регулярно и многократно исполнять в течение жизни. Мораль в жизни с Христом только помеха и ведёт к оставленности, проклятости им. Отвечая ему взаимностью, морализаторы со своей стороны тоже всегда осуждали Христа“ [Ж. Эллюль]».

Владимир Бибихин «Новый ренессанс»

Знакомая спросила о моём понимании Иуды, мол, Христу должно было пострадать, выходит, всё неоднозначно...

Мой ответ:

Про Иуду... это очень непростая тема. Для меня это о самоназначении, прежде всего. Христос не дал ему прямого указания, он сам вызвался. В психологии это названо причинением добра. Но важнее ПОЧЕМУ он вызвался. Сильно хотел благополучия. Мы все в этом месте иуды.

С другой стороны, сказано про него, что он - вор. Но что это значит? Берет не свое. А ЧТО СВОЁ? Он назвал в себе своим дело предательства - чтобы скорее случилась «перемога». Думаю, глубокая любовь не смогла бы так. Хотя он по-своему любил Христа, я думаю. Мы все несовершенны в любви. Но Иуда больше был сребролюбец, чем Христолюбец, потому назван сребролюбцем по природе, а не просто по разовому поступку.

Приведу пример. Кажется, он про другое, но тут наглядно видно что такое природа.

Мы ждали маршрутку, зима, мороз 20-30 градусов, поздний вечер. Ждать приходится подолгу, мерзнем. Приехал автобус, весь прокуренный, невозможно продохнуть. Все зашли молча, замерзли. А мы попытались, но не смогли. Хотели, решили стерпеть, но не смогли. Остались ждать другой автобус.

Иуда - смог, Христос в его глазах был объектом, который можно подвергнуть казни, потому что он не умрет, раз он Бог. Это интеллектуальное решение. Для ума - нормальный ход, логичный даже. Но сердце не может отдать любимого на казнь

Услышала у Переслегина неожиданную расшифровку привычной в другом контексте аббревиатуры:

«СПА - Сократ, Платон и Аристотель».

Избыток отзывчивости может заканчиваться тем, что на некоторое время оглохнешь. Пока душа снова не станет способной отзываться, будешь похож на кого угодно, только не на себя.

Милашка-чихуашка лежит рядом лапами кверху, улыбается. Раньше считалось, что животные не умеют улыбаться. Раньше у них поводов не было, навероое.

У них - лапки, у нас - руки: самое яркое внешнее различие. Руки умеют рукодельничать и творить в отличие от лапок. Лапкам нужна помощь наших рук, иначе повода для улыбки действительно не будет - иная будет жизнь...

Это, конечно, удивительно: всего несколько слов, даже по телефону, и сразу понимаешь с кем ситуативно имеешь дело (если речь не о встрече с мошенником, а о привычном, обыденном взаимодействии, хотя, как правило, и мошеника сразу видно, но смотря какого и в какой ситуации...). Ситуативно, а не вообще - в данный момент и в данном состоянии, в данной конкретной ситуации. Человек многогранен и сложен, он сам порой не знает себя в процессе взаимодействия. Более того, ситуативно люди могут не совпасть, и это не означает, что они вообще не совпадают. Или, наоборот, ситувтивно можно очень даже комфортно провзаимодействовать - разово, но не более того.

Человек в ситуации не обязательно равен себе вообще, особенно, когда ситуация нестандартная.

Хотя стресс-тест именно такую ситуацию создает, чтобы увидеть "сырец" как он есть. Но здесь есть момент: неготовый к ситуации человек точно так же мало говорит о своей сути, как и готовый, потому что он движется, он в пути, и через пару мгновений он иначе бы, возможно, отреагировал, потому что ситуативно был бы другой версией себя.

Мы движемся во времени и в этом смысле, потому следует легче относиться к ситуативным странностям друг друга.

Удар судьбы похож на взгляд Медузы Горгоны - человек окаменевает в моменте. Но если удаётся вскоре вытечь из застывшести своей, изменить форму страха и ужаса и уплыть снова в становление, в движение и жизнь, значит чары Медузы не успели сработать, или удар её взгляда был по касательной, и окаменела незначительная часть того, что живёт.

Иногда может повезти застыть в красивой позе и стать красивым памятником самому себе. Если не повезёт, окаменеешь в некрасивой позе или гримасе. Человек в становлении не всегда красив, жизнь вообще сопряжена со многими ситуациями, в которых застыть никому не хочется.

И тут может быть две стратегии: застыть заживо как бы памятником, чтоб когда долбанёт, точно не оказаться в неудобном для себя образе (и многим это кажется хорошим выбором, и люди с таким выбором кажутся хорошими). Или, наоборот, спешить, пока в становлении, пока живой, жить максимально интенсивно, чтобы 1) сковать было сложнее - всё, что живёт в динамике, в движении, быстро смещается, такое ещё надо успеть схватить взглядом; 2) чтобы обнаружить в себе всё недостойное, что надо изжить, и победить в себе раба настолько, чтобы его не осталось.

Мало людей живых действительно готовых окаменеть (умереть) и не бояться, что поза окажется смешной, пошлой, некрасивой.

Не о таком ли процессе, как я описала выше, сказано «В чём застану, в том и сужу»? Или «Враги человеку ближние его», и «любите врагов ваших» - ближние могут искривлять наши формы, они зачастую создают наши гримасы, с которыми не хотелось бы застыть. В процессе отношений важно обходиться без этих рож гнева, обиды, апатии, страха или презрения....

Когда человек падает, он падает в своё Оно, и так только знакомится с собой, которого иначе и не узнал бы.

Какое моё Оно? Я его не выбираю, а получаю. Оно - моя природа. Нравится или не нравится Оно мне, но с ним можно работать во Христе.

Человек очень не прост, он многоэтажен. Подвальное помещение - это тоже я. И во Христе, на самом высоком этаже, это тоже я.

Культура отмены человека и человечности это культура? Вероятно, да, ведь антикультура - это разновидность культуры.

Я - человек, переживший тотальное одиночество. И провалившийся, конечно, познавший себя в пределе и даже за пределом, и потому познавший свою немощь сполна.

Это трудный и травматичный опыт. Но, если после такого встаёшь, становишься действительно настоящим. Я пока в процессе вставания, но могу сказать, что ни о чём не жалею. Весь негативный опыт - школа, которую ничем не заменить. Единственное, что важно - выжить, справиться с собой и обстоятельствами, которые тебя не просто проверяют извне, но дают реальное познание себя изнутри. Обстоятельства могут и погубить. Потому так важна прививка накануне. И никто не знает как она сработает - на укрепление и саморазвитие или разрушит остатки того, что есть. Вопрос силы давления и длительности испытаний, а также это вопрос конгруэнтности и внутренней чистоты.

Под прессом жизнь выдавливает из человека всё, что в нём - не Жизнь.

В себе надо различать природное (тут много всего - здоровье, пол, тип сложение тела, психики...), социальное (общество, различные социальные структуры, институты, другие люди), культурное, личное и Христово. Если человек не различает это в себе, то не может отслеживать процессы, происходящие в нём, а потому тупо всё приписывает себе.

Здесь видна и разница: полагается на себя человек или на Христа. Тот, кто не различает в себе всё это, полагается вовсе не на Христа, а на мнение о себе, даже если думает иначе.

Если в душе всё слиплось в ком, как фигурки пластилиновые после игры все идут в один ком, то как возможно покаяние? Оно без различения невозможно. И выбор, особенно бессознательный - он на каком из уровней осуществляется? Умом я могу не выбирать, а телом выбрать. Или своим социальным измерением могу быть слеп и тогда приму то, что мне подсунули. Это тоже выбор. Да, тема личного выбора не так проста. Человек сам обманываться рад, особенно современный ослеплённый и растерянный человек. Экзамен проходит не в зоне силы, а в зоне уязвимости и слабости. Враг идёт не туда, где всё готово к отпору, а туда, где его не ждут и где его, скорее всего, даже не опознают.

Прочла о том, как выглядит насекомое в момент между детством и зрелостью, в куколке. Оказывается, если вскрыть морщинистый кокон в разгар трансформации, из него покажется странная масса, похожая на желе. Тела там не будет. Символично, правда?

Я опытно знаю «состояние желе», когда ничего прежнего не осталось - страшный опыт, но невероятно полезный, если не погиб. Я - почти погибла, если бы не Христос. Кажется, период желе у меня заканчивается, но ещё не... А жить приходится.

Становлюсь чем-то новым - это хорошо, но важно максимально работать в сторону трансформации в правильном направлении, иначе мало ли что сотворят социальное давление, обстоятельства и время.

Назад к вещам? Да, назад к природе, чтобы избежать тотального самообмана и всеобщего самообольщения. Культура - хорошо, пока не переходит в стадию антикультуры. Преодоление антикультуры происходит через обращение к природе вещей, природа знает иначе, чем наш человеческий рациональный ум - её сбить с толку сложнее.

Человечность в культуре или в природе? Ответ сложнее, чем обычно думают, т.к. антихрист не в природе, а в культуре. После преображения природы во Христе природа знает Христа, и самообман в природе почти невозможен.

Знают ли Христа животные? Икона Рождества Христова наглядно говорит о том, что да - знают...

Обывательское самодовольство и есть глупость. Иногда мне кажется, что это и есть единственная глупость на свете. Мы все по-разному глупы, но истинная глупость - надутое, напыщенное, ограниченное своим и только своим разумением самодовольство.

Хотя... Бог милостив ко всем. И это умиляет снова и снова. Его милость учит не судить никого, даже себя.