Дневник

Бесконечно страстное стремление Киргегарда к конечному - несмотря на то, что оно заключает в себе внутреннее противоречие и потому на человеческую оценку представлялось и невозможным и бессмысленным, на божественную оценку оказалось отнесенным к тому единому на потребу, которому дано восторжествовать над всеми "невозможно" и "ты должен".

Л.Ш.

С не меньшей силой и страстью, чем Лютер и Киргегард, выразил основные идеи экзистенциальной философии Достоевский: недаром все проведенные им в каторге годы он читал только одну книгу - Св. Писание. И надо полагать, что в каторге Библия читается иначе, чем в писательском кабинете. В каторге человек научается иначе спрашивать, чем на свободе, обретает смелость мысли, которой он и сам в себе не подозревал, - вернее: обретает смелость задавать мысли такие задачи, которые ей никто задавать не решается: борьбу за невозможное. Достоевский говорит почти что словами Киргегарда, хотя он Киргегарда не знал даже по имени... "Перед невозможностью тотчас смиряются. Невозможность - значит каменная стена! Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что в сущности одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных... так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два - математика. Попробуйте возразить. Помилуйте, закричат вам, восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так - как она есть, а следственно и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена и т. д., и т. д.". Достоевский в нескольких строках подвел итоги тому, что мы слышали от Дунса Скота, Бонавентуры, Спинозы и Лейбница: вечные истины живут в разумении Бога и людей независимо от их воли, в распоряжении вечных истин все устрашения, какие можно вообразить себе, и потому: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Истина есть принуждающая истина, и потому, от кого бы она ни шла, она только тогда будет истиной, если она может защищать себя теми же способами, какими на нее нападают, и для тех, кто этого не признает, уготовлены пытки, которые исторгнут из них нужные признания. Достоевский, как видно из сейчас приведенных его слов, видел все это не хуже, чем Дунс Скот, Бонавентура, Спиноза и Лейбниц. Знал он тоже, что наш разум жадно стремится к необходимым и всеобщим суждениям, хотя в Канта, надо думать, никогда не заглядывал. Но в то время, как умозрительная философия, завороженная Сократом и Аристотелем, все силы свои напрягает к тому, чтобы уложить откровение в плоскость разумного мышления, в то время, как Кант пишет ряд критик, чтоб оправдать и возвеличить страсти разума, у Достоевского является страшное подозрение, или, если хотите, великолепное и ослепительное прозрение, что в этой страсти разума сказалась concupiscentia invincibilis, овладевшая человеком после падения. Повторяю и настаиваю: он, как и Киргегард, знает власть над нами первородного греха; но он чувствует ужас греха, и в этом ужасе уже как бы брезжит предчувствие сознания призрачности присвоенной себе истинами разума власти. Непосредственно после приведенных выше слов, с такой поразительною сжатостью и наглядностью резюмирующих основные принципы умозрительной философии о принуждающей истине, он, совершенно неожиданно для читателя и почти для самого себя, словно в порыве самозабвения не говорит уже, а кричит (такое нельзя говорить, о таком можно только "кричать"): "Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней, потому только, что это каменная стена, а у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение,и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два - четыре. О, нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться..." Кант "критиковал" чистый разум, для Канта единственная истина, пред которой он преклонялся, была истина разумная, т. е. принуждающая, нудящая. Мысль о том, что "принуждение" свидетельствует не за, а против истинности суждения, что все "необходимости" должны и могут раствориться в свободе (предусмотрительно уведенной им в область Ding an sich), была так же чужда и далека от "критической философии" Канта, как и от догматической философии Спинозы, Лейбница и мистически настроенных схоластиков. И еще более чуждой, прямо дикой представляется для умозрительной философии решимость Достоевского оспаривать доказуемость доказательств: как может человек позволить себе отвести истину только потому, что он ее считает омерзительной! Что бы ни несла с собой истина - все нужно принять. Больше того: все человек примет, ибо, в противном случае, ему грозят неслыханные моральные и физические пытки. Это articulus stantis et cadentis умозрительной философии, которого она, правда, explicite, никогда не формулировала, который она всегда тщательно скрывала, но который implicite, как мы успели убедиться, всегда в ней присутствовал и вдохновлял ее. Нужно безмерное дерзновение Достоевского, нужна "неустрашимая диалектика" Киргегарда, озарение Лютера, безудерж Тертуллиана или Петра Дамиани, чтоб опознать в вечных истинах bellua qua non occisa homo non potest vivere и чтобы с таким оружием в руках, как homo non potest vivere, вступить в борьбу с тем сонмом "доказательств", которыми защищены самоочевидности. Или, вернее, нужно то не знающее пределов отчаяние, о котором нам поведал Киргегард и которое одно только может вынести, выбросить человека в то измерение бытия, где кончается принуждение, а с ним и вечные истины, или где кончаются вечные истины, а с ними и принуждение.

Бессилие Бога, изнемогающего в каменных объятиях Неизменности у Киргегарда, или Бог, оказавшийся величайшим из грешников, какие только когда-либо были в мире, у Лютера: - только тот, кто не на словах, а в своем действительном опыте переживал и переживает весь ужас и всю безмерную тяжесть этой последней загадки нашего существования, - только тот может отважиться "отклонить" свое внимание от "непосредственных данных сознания" и ждать истины от "чуда". И тогда Киргегард бросает свой "лозунг": для Бога все возможно, Достоевский ополчается против каменных стен и "дважды два четыре", Лютер постигает, что не человек, а Бог сорвал яблоко с запретного дерева, Тертуллиан опрокидывает наши вековечные pudet, ineptum et impossibile. Иов гонит прочь от себя своих благочестивых друзей, Авраам заносит нож над сыном: откровенная Истина поглощает и уничтожает все принуждающие истины, добытые человеком с дерева познания и зла.

Трудно, безмерно трудно падшему человеку постичь извечную противоположность между откровением и истинами знания. Еще труднее вместить в себя мысль о непринуждающей истине. И все же в последней глубине души своей человек ненавидит принуждающую истину, словно чувствуя, что тут кроется обман, наваждение, что она от пустого и бессильного Ничто, страх перед которым парализовал нашу волю. И когда до них доходят голоса людей, которые, как Достоевский, Лютер, Паскаль и Киргегард, напоминают им о грехопадении первого человека, - даже самые беспечные настораживаются. Нет истины там, где царствует принуждение. Не может быть, чтобы принудительная и ко всему безразличная истина определяла собой судьбы мироздания. У нас нет силы рассеять чары Ничто, мы не можем освободиться от овладевшего нами сверхъестественного очарования и оцепенения. Сверхъестественное требует для своего преодоления сверхъестественного вмешательства. Сколько возмущались люди тем, что Бог допустил "змея" соблазнить первого человека, и к каким ухищрениям не прибегали они, чтобы снять с Бога и переложить на человека "вину" первого падения! И точно, кто решится возложить ответственность за ужасы, пришедшие в мир с грехом, на Бога? Не значит ли это подписать приговор Богу? Для нашего разумения не может быть двух ответов. Человек согрешил, и если грех его раздавил - то так это и быть должно. Но Лютеру и всякому, кто не боится читать и слушать Писание, открывается иное: для Бога нет невозможного - est enim Deus omnipotens ex nihilo creans omnia ("ибо Он есть Бог всемогущий, все творящий из ничего"). Для Бога нет ни закона противоречия, ни закона достаточного основания. Для него нет и вечных, несотворенных истин. Человек вкусил от дерева познания и погубил тем себя и все свое потомство: плоды с дерева жизни для него стали недоступны, его существование стало призрачным, превратилось в тень, как любовь Киргегарда к Регине Ольсен. Так было - об этом свидетельствует Св. Писание. Так есть: об этом тоже свидетельствует и Св. Писание, и наш повседневный опыт, и умозрительная философия. И все-таки - не человек, а Бог сорвал и вкусил плод от запретного дерева. Бог, для которого все возможно, сделал так, чтоб однажды бывшее стало небывшим и чтобы небывшее стало бывшим, хотя все законы и разума нашего, и морали вопиют против этого. Бог не остановился и пред тем, чтобы в ответ на вопли не только своего Сына, но и обыкновенных людей, "отречься" от Неизменности. Вопли живых, хотя сотворенных и конечных людей, слышней Богу, чем требования каменных, хотя и несотворенных и вечных истин. Он и свою субботу создал для человека и не позволял книжникам жертвовать человеком для субботы. И для Бога нет ничего невозможного. Он принял на себя грехи всего человечества, Он стал величайшим, ужаснейшим из грешников: не Петр, а Он отрекся, не Давид, а Он прелюбодействовал, не Павел, а Он преследовал Христа, не Адам, а Он сам сорвал яблоко. Но для Бога нет ничего непосильного. Грех Его не раздавил. Он раздавил грех. Бог единственный источник всего: перед его волею склоняются и падают ниц все вечные истины и все законы морали. Потому, что Бог хочет, - добро есть добро. Потому, что Он хочет, - истина есть истина. По воле Бога человек поддался соблазну и утерял свободу. По его же воле - пред которой распалась в прах пытавшаяся противиться каменная, как и все законы. Неизменность - свобода человеку вернется, свобода человеку вернулась: в этом содержание библейского откровения. Но путь к откровению заграждают окаменевшие в своем безразличии истины нашего разума и законы нашей морали. Нам страшна бездушная или равнодушная власть Ничто, но у нас нет сил причаститься возвещенной в Писании свободе. Мы боимся ее еще больше, чем Ничто. Ничем, даже добром и истиной, не связанный Бог, Бог, который сам, по своей воле, творит и истину, и добро! Мы воспринимаем, как произвол, нам кажется, что ограниченная определенность Ничто все же лучше, чем безграничность божественных возможностей. Киргегард, сам Киргегард, который на своем опыте в достаточной степени изведал ничтожащее действие несотворенных истин, исправлял Св. Писание и торжествовал, когда Неизменность становилась между Богом и его распинаемым Сыном и влюбленное в себя "чистое" милосердие испытывало блаженство в сознании своей беспомощности и бессилия. Правда, мы знаем, что все признания Киргегарда были вырваны у него на пытке. Но все же, так или иначе, Ничто, во власти которого и Киргегард, и мы все осуждены влачить наше земное существование, сделало страх нераздельным спутником нашего мышления. Мы всего боимся, мы боимся даже Бога и не решаемся ввериться ему, не убедившись вперед, что Он ничем не грозит нам. И никакие "разумные" доводы не могут разогнать этот страх: разумные доводы, наоборот, питают его.

Отсюда и берет начало Абсурд. От Абсурда, выкованного ужасами бытия, Киргегард узнал о грехе и научился видеть грех там, где на него указывает Писание. Противоположное понятие греху есть не добродетель, а свобода. Свобода от всех страхов, свобода от принуждения. Противоположное понятие греху - и это ему открыл Абсурд - есть вера. И это то, что труднее всего воспринять нам в экзистенциальной философии Киргегарда, что он сам труднее всего воспринимал. Оттого он и говорил, что вера есть безумная борьба человека за возможное. Экзистенциальная философия есть борьба веры с разумом о возможном, вернее о невозможном. Киргегард не скажет вслед за умозрительной философией: credo, ut intelligam ("верую, чтобы разуметь"). Он отбрасывает как ненужное, как мертвящее наше intelligere. Он вспоминает пророка: justus ex fide vivit (праведник жив верой). Он вспоминает апостола: все, что не от веры, есть грех. Только вера, не считающаяся ни с чем, ничего не "знающая" и знать не желающая, - только вера может быть источником сотворенных Богом истин. Вера не спрашивает, не вопрошает, не оглядывается. Вера только взывает к тому, по воле которого все, что есть, есть. И если умозрительная философия исходит из данного и самоочевидностей и принимает их как необходимое и неизбежное, то философия экзистенциальная через веру преодолевает все необходимости. "Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, сам не зная, куда идет". Чтобы прийти в обетованную землю, не нужно знание, для знающего человека обетованная земля не существует. Обетованная земля там, куда пришел верующий, она стала обетованной, потому что туда пришел верующий: certum quia impossibile ("несомненно - потому что невозможно").

Вера не есть "доверие" к облеченным разумом невидимым истинам, она не есть и доверие к возвещенным наставниками или св. книгами правилам жизни. Такая вера есть только менее совершенное познание и свидетельствует о том же падении человека, что и tertium genus cognitionis (третий род познания) Спинозы или несотворенные истины Лейбница. Если Бог значит, что нет ничего невозможного, то вера обозначает, что наступил конец необходимости и всем порожденным необходимостью каменным "ты должен". Нет истин, занимается заря свободы: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый. И нет греха: Бог принял его на себя и истребил его и все зло, которое с грехом вошло в мир. Умозрительная философия "объясняет" зло, но объясненное зло не только сохраняется, не только остается злом, оно оправдывается в своей необходимости, приемлется и превращается в вечное начало. Экзистенциальная философия выходит за пределы "объяснений", экзистенциальная философия в "объяснениях" видит своего злейшего врага. Зло нельзя объяснять" зло нельзя "принимать" и договариваться с ним, как нельзя принимать грех и договариваться с грехом: зло можно и должно только истреблять.

Книги Киргегарда, как и его дневники, все его и прямые, и непрямые высказывания - непрерывное повествование об отчаянной, безумной, судорожной борьбе человека с первородным грехом и с ужасами жизни, которые пришли от греха. Разумное мышление и стоящая на его страже мораль - ими же живут и довольствуются люди - привели Киргегарда к самому страшному, что может быть: к бессилию. Ему было ниспослано испытать бессилие в самой отвратительной и позорной форме, в какой оно может проявляться на земле: когда он прикасался к любимой женщине, она превращалась в тень, в призрак. Хуже - все, к чему он прикасался, превращалось в призрак: плоды с дерева жизни стали ему недоступны, все люди во власти смерти, всех подстерегает отчаяние, которое еще в молодые годы овладело его душой. Но это же отчаяние приподняло его над плоскостью обычного мышления, и ему тогда открылось, что и само его бессилие - тоже призрачно. Даже больше: призрачность человеческого бессилия порой открывалась ему еще непосредственнее, еще осязательнее, чем призрачность существования. Бессилие было и бессилия не было: бессилие обнаруживалось как страх пред несуществующим, пред несотворенным, пред Ничто. Ничто. которого нет, прошло вслед за грехом в жизнь и покорило себе человека. Спекулятивная философия, сама порожденная и раздавленная первородным грехом, не может отогнать от нас Ничто. Наоборот: она его призывает, она связывает его неразрывными узами со всем бытием. И пока знание, пока умное зрение будет для нас источником истины, Ничто останется хозяином жизни.

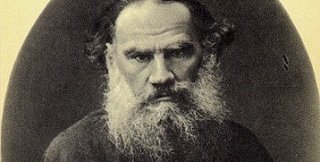

Лев Шестов

КИРГЕГАРД И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

(Глас вопиющего в пустыне)

Счастье моего существования, его уникальность лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни - одновременно и decadent, и начало - всего лучше объясняет, быть может, отличительную для меня нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель par exellence - я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. - Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно, - он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью.

Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое: в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей витальности - я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время - это было в 1879 году - я покинул профессуру в Базеле, прожил летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в

Наумбурге. Это был мой минимум: "Странник и его тень" возник тем временем.

Без сомнения, я знал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали "Утреннюю зарю". Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика par exellence, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и спокойствия, не нашел бы дерзости скалолаза. Мои читатели, должно быть,

знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа. - Все болезненные нарушения интеллекта, даже полуобморок, следующий за лихорадкою, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервнобольного, сказал наконец: "Нет! больны не Ваши нервы, я сам лишь болен нервами". Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение; мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы.

Болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной степени и зрение. - Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление - он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода decadence. Нужно ли после этого говорить, что я испытан в вопросах decadence? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это филигранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель nuances, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, все это было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само

наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни смотреть на таинственную работу инстинкта декаданса - таково было мое длительное упражнение, мой действительный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь

у меня есть опыт, опыт в том, чтобы перемещать перспективы: главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стала вообще доступна "переоценка ценностей".

2

Если исключить, что я decadent, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал верные средства против болезненных состояний: тогда как decadent всегда выбирает вредные для себя средства. Как summa summarum, я был здоров; как частность, как специальный случай, я был decadent. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе лечиться, - все это обнаруживает безусловный инстинкт-уверенность в понимании, что было тогда прежде всего необходимо. Я сам взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым: условие для этого - всякий физиолог согласится с этим - быть в основе здоровым. Существо типически болезненное не может стать здоровым, и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным стимулом к жизни, к продлению жизни. Так фактически представляется мне теперь этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус, - я сделал из моей воли к здоровью, к жизни, мою философию... Потому что - и это надо отметить - я перестал быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности: инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и уныния... А в чём проявляется в сущности удачность! В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твёрдого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности; что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что видит, слышит, переживает, свою сумму: он сам есть принцип отбора, он многое пропускает мимо. Он всегда в своём обществе, окружён ли он книгами, людьми или ландшафтами; он удостаивает чести, выбирая, допуская, доверяя. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медленностью, которую

выработали в нём долгая осторожность и намеренная гордость, - он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далёк от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в "несчастье", ни в "вину"; он справляется с собою, с другими, он умеет забывать, - он достаточно силён, чтобы всё обращать себе на благо. Ну что ж, я есмь противоположность decadent: ибо я только что описал себя.

3

Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединённые миры повторяется в моей натуре во всех отношениях - я двойник, у меня есть и "второе" лицо кроме первого. И, должно быть, ещё и третье... Уже моё происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть "добрым европейцем". С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, - я последний антиполитический немец. И однако, мои предки были польские дворяне: от них в моём теле много расовых инстинктов, кто знает? в конце концов даже и liberum veto. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к краплёным немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Её брат, профессор богословия Краузе в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем "Мутген" в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырёх принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская.

Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королём Фридрихом-Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рождённый в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов - Фридрих Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. - Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества - за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких

и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. - Чтобы только понять что-либо в моём Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, - одной ногой стоять по ту сторону жизни...

4

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя - этим я также обязан моему несравненному отцу, - в тех даже случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я даже, как бы не по-христиански ни выглядело это, не восстановлен против самого себя; можно вращать мою жизнь как угодно, и редко, в сущности один только раз, будут обнаружены следы недоброжелательства ко мне, - но, пожалуй, найдется слишком много следов доброй воли... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят без исключения в их пользу; я приручаю всякого медведя; я и шутов делаю благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогиума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент "человек", мне удается, если я не болен, извлечь нечто такое, что можно слушать. И как часто слышал я от самих "инструментов", что

еще никогда они так не звучали... Лучше всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха фон Штейна, который однажды, после заботливо испрошенного позволения, явился на три дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал не ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и кроме того, еще и в дюринговском!), был за эти три дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на свою высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это результат хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто не зря поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом, - но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня прегрешали не одним малым или большим проступком, то причиной тому была не "воля", меньше всего злая воля: скорее я мог бы - я только что указал на это - сетовать на добрую волю, внесшую в мою жизнь немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым "бескорыстным" инстинктам, к "любви к ближнему", всегда

готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности сопротивляться раздражениям, - сострадание только у decadents зовётся добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания во мгновение ока разит чернью и оно походит,

до возможности смешения, на дурные манеры, - что сострадательные руки могут при случае разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в преимущественное право на тяжёлую вину. Преодоление сострадания отношу я к аристократическим добродетелям: в "Искушении Заратустры" я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить себе. Здесь остаться господином, здесь высоту своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра, - истинное доказательство его силы...

Фридрих Ницше. Ecce Homo, как становятся самим собой

"По отношению к экзистенциальным понятиям желание избегнуть определений свидетельствует о такте",<<1>> - пишет он. Киргегард и вообще избегает исчерпывающих определений: это связано у него с убеждением, что лучший способ общения с людьми есть "непрямое высказывание". Он перенял этот метод у Сократа, который видел свое предназначение не в том, чтобы нести людям готовые истины, а в том, чтобы помогать им самим рождать истины. Только рожденная человеком истина может пойти ему на потребу. Соответственно этому, киргегардовская философия так построена, что усвоить ее, как мы обыкновенно усваиваем какой-либо строй идей, невозможно. Тут требуется не усвоение, а что-то другое. Он заранее приходит в ужас и бешенство при мысли, что после его смерти "приват-доценты" будут излагать его философию как законченную систему идей, расположенных по отделам, главам и параграфам, и что любители интересных философских конструкций будут испытывать умственное наслаждение, следя за развитием его мыслей. Философия для Киргегарда отнюдь не есть чисто интеллектуальная деятельность души. Начало философии не удивление, как учили Платон и Аристотель, а отчаяние. В отчаянии, в ужасах человеческая мысль перерождается и обретает новые силы, подводящие ее к несуществующим для других людей источникам истины. Человек продолжает думать, но он думает совсем не так, как думают люди, которые, удивляясь тому, что мироздание открывает им, стремятся понять строй бытия.

В этом отношении особенно показательной является его небольшая книжечка "Повторение". Она принадлежит к той группе сочинений Киргегарда, которые были написаны и опубликованы им непосредственно после разрыва и в связи с разрывом с невестой, Региной Ольсен. В самое короткое время Киргегард написал сперва свою огромную книгу "Entweder-Oder", потом "Страх и Трепет", который вместе с "Повторением" был выпущен в одном томе, и, наконец, "Что такое страх" (Der Begriff der Angst). Все эти книги написаны на одну тему, которая варьируется у него на тысячу ладов. Я уже указал на нее: философия имеет своим началом не удивление, как думали греки, а отчаяние. В "Повторении" он ей дает такое выражение: "Вместо того, чтоб обратиться за помощью ко всемирно знаменитому философу или к professor'y publicus ordinarius (т. е. к Гегелю), мой друг (Киргегард всегда говорит в третьем лице, когда ему нужно высказать свою наиболее заветную мысль) ищет прибежища у частного мыслителя, который знал все, что есть лучшего в мире, но которому потом пришлось уйти из жизни: у Иова... который, сидя на пепле и скребя черепками струпья на своем теле, бросает беглые замечания и намеки. Здесь истина выразится убедительней, чем в греческом симпозионе".<<2>>

Частный мыслитель Иов противопоставляется всемирно знаменитому Гегелю, и даже греческому симпозиону - т. е. самому Платону. Имеет ли смысл такое противопоставление и дано ли самому Киргегарду осуществить его? Т.е. принять за истину не то, что ему открывает философская мысль просвещенного эллина, а то, что вещает обезумевший от ужаса и притом невежественный герой одного из повествований Старой Книги? Почему истина Иова "убедительней", чем истина Гегеля или Платона? И точно ли она убедительней?

Киргегарду не так легко было разделаться со всемирно знаменитым философом. Он сам свидетельствует об этом: "Он не смеет кому-либо довериться и рассказать о своем позоре и о своем несчастии, что он не понимает великого человека".<<3>> И еще: "Диалектическое бесстрашие не так легко добывается, и только через кризис решаешься пойти против удивительного учителя, который все лучше знает и только твою проблему обошел! Обыкновенные люди, - продолжает Киргегард, - пожалуй, и не догадаются, о чем тут идет речь. Для них гегелевская философия - только теоретическое построение, очень интересное и занимательное. Но есть "юноши", которые свои души отдали Гегелю, которые в трудную минуту, когда человек идет к философии за тем, чтобы добыть у нее "единое на потребу", - готовы скорей отчаяться в самих себе, чем допустить, что их учитель не искал истины, а преследовал совсем иные задачи. Такие люди, если им суждено обрести себя, заплатят Гегелю смехом и презрением: и в этом будет великая справедливость".

Быть может, они еще суровее поступят. Уйти от Гегеля к Иову! если бы Гегель мог бы хоть на мгновение допустить, что такое возможно, что истина не у него, а у невежественного Иова, что метод разыскания истины есть не выслеживание открытого им "самодвижения понятия", а дикие и бессмысленные, с его точки зрения, вопли отчаяния, он должен был бы признаться, что все дело его жизни сведено на нет, что он сам сведен на нет. И, пожалуй, не один Гегель и не в Гегеле одном тут дело. Пойти к Иову за истиной значит усомниться в основах и принципах философского мышления. Можно отдавать предпочтение Лейбницу, или Спинозе, или древним и противопоставлять их Гегелю. Но променять Гегеля на Иова - это все равно, что заставить время обратиться вспять, вернуться к тому, что было много тысяч лет назад, когда люди не подозревали даже того, что принесли нам наше познание и наши науки. Но Киргегард не удовольствуется и Иовом. Он рвется еще дальше в глубь времен - к Аврааму. И ему противопоставляет даже не Гегеля, а того, кого Дельфийский оракул, а за оракулом все человечество, признал мудрейшим из людей: Сократа.

Над Сократом, правда, Киргегард смеяться не дерзает. Сократа он чтит, пред Сократом он даже благоговеет. Но со своей нуждой и со своими трудностями он идет не к Сократу, а к Аврааму. Сократ был величайшим из людей, но из тех людей, которые жили на земле до того, как им открылась Библия.<<4>> Пред Сократом можно преклоняться, но не у него смятенная душа найдет ответы на свои вопросы. Платон, подводя итоги тому, что он получил в наследие от своего учителя, писал: величайшее несчастье, какое может приключиться с человеком, - это если он станет μισόλογος'ом т. е. ненавистником разума. И вот нужно сказать сразу: Киргегард ушел от Гегеля к Иову и от Сократа к Аврааму только потому, что они требовали от него любви к разуму, а он ненавидел разум больше всего на свете.

Лев Шестов

КИРГЕГАРД И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

(Глас вопиющего в пустыне)

1 V, 146. (Примечания с цифрами - примечания Л. Шестова, примечания с * - примечания редактора. - Ред.)

2 III, 172.

3 VI, 111, ср. ib. 192, 193.

4 Дневн. II, 343: "Вне христианства Сократ единственный в своем роде", - писал Киргегард в своем дневнике в 1854 году, за несколько месяцев до смерти.

Наш мозг так устроен, что он либо потребляет информацию, либо думает.

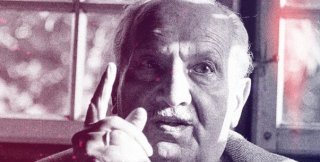

Андрей Курпатов

КОНЬ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

(Царский путь)

Три диких и буйных коня у меня,

Три силы, три славы, три власти,

Все три рождены от Большого Огня,

И в каждом свой норов и страсти.

Один благороден, другой же бесчин,

А средний столь кроток сердечно,

Что барин - наездник их и господин

Под ними ходить мог бы вечно.

Вот только согласия нет меж коней,

Бесчинный из них очень страстен,

Смущает он кроткого мощью своей,

И конь благородный не властен.

Когда же бразды благородный возьмёт,

Бесчинный тут стопорит дело

И кроткий меж ними теряет свой ход,

То пятясь, то мчась оголтело.

Но есть один способ надёжной езды

По жизни на тройке былинной,

Когда самый кроткий получит бразды,

Царя золотой середины.

ЯКоВ (Константин Яцкевич) 20.08.2012 г.

P.S. Стихотворение посвящается душе и трём её основным движущим силам - воле, чувству и уму, которые соотносятся с тремя конями - бесчинным, кротким и благородным. Известный всем "Царский путь", путь "Золотой середины" или путь "Сердца" - это равновесие между умом, чувством и волей.

Образ трёх сил души очень хорошо отражает принцип езды на русской тройке за счёт слаженной работы трёх коней: среднего, задающего направление и темп и двух боковых, выполняющих основную силовую работу.

Данный принцип нашёл отражение у святых отцов Церкви, описывавших устройство души и принцип работы основных её сил - ума, чувства, воли.

"И когда они (силы) пребывают внутри сами с собой и блюдутся со вниманием и добрыми расположениями, тогда разумная сила здраво рассуждает и верно отличает добро от зла, и показывает определённо и властно силе желательной к каким вещам подобает ей склоняться желанием, какие любить, от каких отвращаться; раздражительная сила (сердце) стоит между ними двумя, как покорливый раб, готовый служить желаниям их, и всегда вспомоществует им"

Прп. Симеон Новый Богослов (Творения Т. 2. Сл. 84. С. 409)

"Один конь - благороден (ум), другой бесчинен (воля), третий кроток (сердце). И если ослабишь бразды буйному (т.е. воле), он встаёт на дыбы, упрямится, приводит тебя в затруднение во время пути, кидаясь, сам не зная куда; он (воля) присоединяет к себе и среднего коня (сердце - силу чувствующую), убеждает его быть с ним заодно, а коня благородного (разум - силу мыслительную), как пленника, порабощает и увлекает против воли, хотя он и скорбит о совращении с пути. Но буйный конь, бесчинно, с самым бессмысленным стремлением, неудержимо несясь вниз, как с крутизны нимало не смотрит вперёд, не останавливает своего бега, пока не вринется во врата адовы, погубив и себя, и тебя, несчастная душа! А если бы ты рассуждала сообразно со своей природой, ты с радостью бы предоставила весь путь благородному коню (разуму), который хорошо знает стезю, ведущую в горнее; ты и среднему коню (сердцу) строго бы внушила, чтобы он показывал свою рьяность, где только должно, и бежать заодно с конём умным; а коня бесчинного (волю) стала бы усмирять сильными бодцами (ударами шпор), ни на минуту не послабляя узды. Тогда путь твой был бы радостен, добропорядочен, спокоен, беспечален, исполнен надежды".

Св. Григорий Богослов (Творения. Т. 2. Упрёки неразумным стремлениям души. С. 117. )

Любовь - это пятое время суток, -

Не вечер, не ночь, не день и не утро.

Придешь ты - и солнце сияет в полночь,

Уйдешь ты - и утро темнее ночи.

Любовь - это пятое время года,-

Не осень она, не весна, не лето,

Она не зима, а то, что ты хочешь,

И все от тебя одной зависит.

Любовь ни с чем на свете не схожа:

Не детство, не старость, не юность, не зрелость;

Любовь - это пятое время жизни.

Вадим Шефнер

Для соблюдения же чистоты тебе нужны лишения, для смирения нужны худая слава и унижения, для любви нужна враждебность к тебе людей (и если любите любящих вас, какая же вам… и т. д.)

Лев Толстой. Записная книжка 16.7 и дневник 17.7.1889

Разумный человек всегда сознает свои поступки. Но уже накопление греховности лишает силы — у него ослабевает воля.

Схиархим. Илий (Ноздрин)

Посредством книги, как выражался Пруст*, мы читаем в самих себе; книга, в лучшем случае, – это оптический или духовный инструмент, который приставлен к нашей душе (как к ней может быть приставлено увеличительное стекло), посредством которого мы начинаем двигаться в нашей душе; и если там воспроизводятся, или случаются, состояния понимания (а состояние понимания есть состояние с прогрессией, то есть состояния сходимости – отождествление), то это – то же самое, что быть автором, а не заимствовать мысли другого. Пруст утверждал, что это тождественно, а я склонен в этом с ним согласиться.

М.Мамардашвили

Психологическая топология пути. Лекции о Прусте

---

* «В действительности же всякий читатель читает прежде всего самого себя»

«Коммуникация существует не потому, что мне все известно, но потому, что есть вещи МНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ. И не потому, что я есть все (как Бог), а потому, что я не Бог. То, что составляет меня как человека, так это то, что я не Бог, это моя отделенность от бытия, моя ненаделенность полнотой бытия.

Человек должен мыслить и сообщать и вырабатывать свой подход к реальности, потому что он ущербен и обеделен. Он наделен обделенностью».

Умберто Эко. "Отсутствующая структура"

Встреча с другим конституирует и конфигурирует меня, создаёт конфинурацию моей внутренней реальности.

С Хоружий

Курс лекций по философии Хайдеггера. Деонтологизация как событие

Почему боги (это не сущностное, а энергийное)? - потому что энергий много. Боги - когда Бытие (Телос) выступает как Другой, и от него исходят конфигурирующие меня энергии.

Другой выступает действующим, а не просто другим. В дискурсе Хайдеггера это и есть боги.

Онтологический Другой при событии деонтологизации исчезает, появляется онтический (сущностный) Другой - Другой, соответствующий другой онтологический формации (после качественного перехода, скачка), не имеющий бытийной предпосылки (с просветом он не связан). Как и сам человек в этой другой формации, так и вот этот Другой, он принадлежит к тому же самому бытийному способу, в котором развёртывается эмпирическое существование человека. То есть, онтический Другой - в области сущего, как и сам онтический человек.

Энтелехия не тождественная энергии, энергии бывают и другие. Энтелехия - упокоенность в телосе, а у Хайдеггера, наоборот, преобладает динамика. Он её называл energeia ateles. Корень здесь телеологический. В отличие от энтелехии и энергии энтелехийной, представляющей собой упокоенность в Телосе, есть другая - ателес, которая соответствует чему-то динамичному, динамичной реальности. По Хайдеггеру бывает энергия энтелехийная, а бывает ateles (она связана с движением, с динамикой). У Бибихина места для этой другой энергии не оставляется.

Энтелехийная связана с энергией покоя и перводвигателем Аристотеля.

Онтический человек, как и онтологический, формируется в предельном опыте. Он не положен опыту человек - не дан ни чувственному восприятию, ни интеллекту, познанию, сознанию (раз это после события деонтологизации), а в то же время он принадлежит области наличного бытия, он - в сущем (слепое пятно, т.е. локус онтического Другого - где в сущем локализован онтический Другой).

На место формулы онтический Другой можно поставить бессознательное, но это будет одна конретная репрезентация онтического Другого, а есть другие.

Онтический человек конституируется во встрече с онтическим Другим. А онтический Другой, его инстанция, располагается в той же самой области сущего, что и сам онтический человек. Есть некоторый локус онтического Другого в бытии сущего. И вот этот локус не входит по определению в поле опыта в поле восприятия онтического человека. То есть, есть пределах бытия сущего некоторое слепое пятно, изъятое из сознания и восприятия онтического человека. Это то место, точка, локус, где раполагается конституирующая меня инстанция. Я знаю, что из неё что-то исходит, но видеть, локализовать в своём опыте эту область я принципиально не могу. Иначе опыт общения с ней не был бы моим предельным опытом.

Онтический Другой - никак не субъект, а онтическое слепое пятно - онтический зазор - никак не место в некотором физическом пространстве или пространстве-времени. Наше описание антропологических формаций строим на языке антропологических проявлений, в энергийном дискурсе, и вот оба эти понятия: и онтического Другого и онтического зазора, в энергийном дискурсе и надо понимать. На этом языке они представляют собой не две какие-то опытные инстанции или две реалии, а одна и та же, которую мы рассматриваем в двух разных аспектах. Онтический зазор выражает качество фундаментальной нехватки, неполноты, ущербности, которая неотъемлемо присуща устройству онтического человека. Вот мы уничтожили своё отношение к бытию, и мы приобрели в качестве неотвратимого последствия эту неполноту. Мы себя ограничили сущим, как таковым, а затем должны констатировать: ограничивая себя сущим, мы в этом сущем приобретаем недоступную для нас область. Мы не можем приобрести всё сущее как таковое, находящееся, в отличие от ситуации онтологического человека, за пределами нашего опыта, мы не можем охватить весь этот горизонт. Онтический Другой выражает, что вот эта нехватка конституирует меня, определяет мою внутреннюю реальность. Я не могу увидеть в том способе бытия, в котором я размещаюсь, для меня существует какая-то недоступная область. Это слепое пятно, изъятое из моего опыта, для меня конститутивно, оно и есть то, что меня определяет, что меня формирует. В понятии онтического человека этот аспект подчёркнут.

Онтический зазор - ничто иное как нехватка или слепое пятно в опыте онтического деонтологизированного человека, а онтический Другой - это та же самая нехватка, действующая как конституирующий принцип. Если угодно, и как агент, но не субъектный агент и не субстанциональный агент. То есть, это действительно одна и та же реальность, но один термин передает одну часть её функций, её смысла, а другой - другую.

Предикат нехватки, несовершенства - характерен для современного деонтологизированного человека. Нехватка возникает при событии деонтологизации, но сама по себе нехватка это куда более широкий концепт. Она в каких-то других формах существует и у онтологического человека.

Дистанцированность от совершенства это конечно нехватка, но другая (она и в религиозных концепциях приписывается человеку). Нехватка - это широчайший антропологический концепт, и довольно часто возникали концепции, которые ставят его во главу угла, но они не были перспективными, потому что в них сливались разные антропологические, философские ситуации.

Важно, что нехватка онтологического человека не является формирующим принципом его конституции. Потому нельзя сливать онтологическую нехватку, которая не конститутивна для человека и онтическую, которая конститутивна. Отличие этих двух нехваток коренное и самое существенное. В событии деонтологизации происходит качественный скачек и фазовый переход с нехваткой тоже. Для онтологического человека нехватка была преодолеваемым началом. После деонтологизации нехватка становится довлеющим началом, а не преодолеваемым. Она сановница - дикует чему во мне быть, а чему не быть. Нехватка осуществляется в моих отношениях с онтическим Другим, а оно меня конституирует. По отношению к этой нехватке я уже не поставлю задачу её преодоления, потому что она то, что меня конституирует.

Всё это важно для человека, который рождается в событии деонтологизации.

Нехватка - причина деонтологизации.

У Хайдеггера есть «присутствие в падении».

* * *

Подобный приоритет имеет место и у Хайдеггера (ср. хотя бы: «Греки понимали подвижность из покоя» и мн. др.), но там он не проводится столь тотально-категорично – напротив, проделывается и внимательный разбор энергии, связанной с движением, «второй энергии», по Бибихину. О ней говорится, в частности: «Подвижность движения есть energeia ateles, в-творении-стояние, которое еще не пришло в свой конец… Эта energeia есть некое «в пути»». Бибихин же, рассматривая проблематику энергии в современном мире и трактовку энергии в паламитском богословии, оценивает отвечающие им подходы к энергии по одному главному критерию: отводят ли они должное место энергии покоя. Как мы выше сказали, оба подхода получают у него негативную оценку, и ее причина одна и та же: философ находит в них одну и ту же коренную ущербность – утрату, игнорирование энергии покоя. В паламизме, в паламитском догмате о сущности и энергии «было забыто, что такое энергия покоя» (137), в современности же «энергию покоя мы совсем не понимаем… это не наше, не для нас, чужое» (37, 53).

С Хоружий

«БИБИХИН, ХАЙДЕГГЕР, ПАЛАМА В ПРОБЛЕМЕ ЭНЕРГИИ»

----

Телос (греч. — завершение, цель), термин др.-греч. философии, предназначение отд. вещей, человека или мира в целом. Представление о Т. формировалось в качестве антитезы учениям натурфилософов 6—5 вв. до н. э., считавших достаточными причинио-следств. объяснения устройства мира. Уже Платон в «Федоне» (97Ь—99с), не употребляя слова Т., критикует Анаксагора за то, что тот не объясняет смысла и назначения устройства Вселенной, ограничиваясь механич. объяснениями. Одно из осн. положений философии Аристотеля — «природа ничего не делает напрасно» («О душе» 432 b 22 идр.). При этом Аристотель рассматривал Т., т. е. цель существования вещей и Вселенной в целом, не как нечто заданное извне, а как имманентное свойство их природы. В стоицизме внутренне присущий миру Т. управляет космосом и является руководящим принципом поведения мудреца.

HolwerdaD., , «Mnemosyne», 1963, ?. 16, .№ 4> ?, 337—63;

см. также ст. Телеология илит. к ней.

Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.

Энтеле́хия (греч. ἐντελέχια «осуществленность», от ἐντελής, «законченный» и ἔχω, «имею») — в философии Аристотеля — внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат; например, сила, благодаря которой из грецкого ореха вырастает дерево.

По Аристотелю, душа есть первая энтелехия организма, в силу которой тело, располагающее лишь «способностью» жить, действительно живёт, пока оно соединено с душою. Движение Аристотель называет реализацией или энтелехией возможности, так как в движении осуществляется то, что в предмете было лишь как возможность. Точно так же и душу Аристотель называет «первой энтелехией организма, имеющего способность к жизни». И здесь душа является актуальным началом, осуществляющим то, что потенциально заложено в жизни. Термин Аристотеля встречается еще в средние века у Гермолая Барбара, который передает его латинским словом «perfectihabia», Лейбниц называет монады энтелехиями. И в философии конца XIX — начала XX века, поскольку она определяется Аристотелевским влиянием, мы встречаемся с термином энтелехия или с равнозначным ему (например у Эйкена)[1].

В традициях Аристотеля рассматривали душу как энтелехию, например, Гёте, Вильгельм Вундт, Ханс Дриш.

Онтический (сущностный) - бытийный, относящийся скорее к бытийности (ta onta), чем к бытию, и этим отличается от онтологического (относящегося к бытию бытующего, а не к самому бытующему). Из чего ясно, что термин принадлежит философскому словарю Хайдеггера

– в философии М.Хайдеггера относящийся к порядку сущего в отличие от «онтологического» как относящегося к порядку бытия. Если сущее (Seiendes) – это предметно-чувственный мир, то бытие (Sein) – это условие возможности сущего, предельная смысловая возможность всякого вопрошания. Особое место в ряду сущего занимает Dasein. Последнее есть такое сущее, в котором «дело идет о самом бытии», оно есть место, в котором может быть поставлен вопрос о смысле бытия. Поэтому Dasein характеризуется в «Бытии и времени» как «онтически самое близкое», но «онтологически самое далекое». В.С.Малахов

Локус (лат. locus — место) в генетике означает местоположение определённого гена на генетической или цитологической карте хромосомы. Вариант последовательности ДНК в данном локусе называется аллелью. Упорядоченный перечень локусов для какого-либо генома называется генетической картой. "...Локус - местоположение определенного гена (его аллелей) на хромосоме..."

Локус контроля — понятие в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним, либо только внешним факторам. Введено социальным психологом Джулианом Роттером в 1954 году.

-----

«Телеологическое» (от греч. «телос» — исполнение, результат) доказательство бытия Бога в общем виде известно со времен античности, когда Аристотель впервые заметил наличие в организме некоторых животных и в природе явно выраженных целесообразностей. Однако только современные открытия в биологии бесспорно доказали системный характер этих телеологических механизмов и их необходимость для существования и выживания практически всех видов живых существ.

Разновидностью деятельности этих механизмов является, например, «предустановленная гармония» развития различных живых организмов, которым еще в эмбриональном состоянии как бы заранее известно, с чем им придется столкнуться после рождения.

И, — чего уже совершенно не в состоянии объяснить дарвиновская эволюционная теория, — исследования ископаемых организмов показали, что многие из них обладают органами, на тысячелетия предвосхищающими внешние условия среды, органами, которые в актуальных условиях существования этих животных абсолютно бесполезны, но действительно понадобятся данному виду через сотни поколений, когда условия существования радикально переменятся!

Возникает правомерный вопрос, на который у современной эволюционной теории нет ответа: откуда у лишенного разума тела может быть такое удивительное предзнание грядущих перемен и как оно может само вызывать в себе требуемые благоприятные мутации?!

Этот поразительный факт однозначно указывает на наличие в мире определенной и разумной программы развития, то есть Провидения, которое и называется Промыслом Божьим. (Г. Хлебников)

«Греки не творили богов по образу человека, равно как не обожествляли людей. Природу греческих богов нельзя понять из теории "антропоморфизма", так же нельзя помыслить природу человека из концепции "теоморфизма". Греки не очеловечивают богов и не обожествляют людей: они, точнее постигают и тех и других исходя из их несходной сущности и взаимосвязи из сущности бытия, понимаемого как "раскрывающееся восхождение", то есть "взирание" и "указание". Боги греков это не "личности", владычествующие над бытием, они скорее, есть само бытие, взирающее в сущее».

М. Хайдеггер. Парменид

*Сущее - сфера предметной реальности, то что определяет предмет. Бытие - то, благодаря чему сущее есть.

Природу копировать не надо, но надо почувствовать ее суть и освободить от случайностей .

Исаак Левитан

1. Венец из цветов сплетаю я для Христа, (но) не из (тех), которые похожи на (приносимые) иудеями, – не из таких. Ведь они полагали, (что можно) умилостивить Бога кровью животных, а мы, принявшие словесные жертвы (1Пет. 2, 5), не умеем приносить агнца н тельца. Но, как пчела, находящая медоносные источники, летая по росистым цветам, берет благоухание (нынешних цветов), принося нам плод, соответствующий полю, – так и мы, летая на легких крыльях мудрости и, по Евангельским и пророческим (наставлениям), наполнив1 (наши) меры (Лк. 6, 38), разнообразными песнями и изречениями, будем умилостивлять Бога этим духовным почитанием.

2. Боюсь, что это сочинение окажется трудным и тяжелым, так что, о Евстохий, я не в состоянии буду духовно истолковать (то, что) ты поручил мне. Ибо трудно правильно говорить о Боге. Однако сам Господь усиленно повелевает не лениться и ни в чем не уклоняться от исследования Писания, говоря: Исследуйте Писания, ибо в них вы имеете жизнь вечную (Ин. 5, 39).

3. Так, по Евангелию, некто, желая построить башню (Лк. 14, 28–29), не мог совершить (этого). Христос учит нас этою притчею не восходить в (область) невозможного, то есть в смысл того, что превышает наше разумение, но, соразмерно с нашими силами, говорить и поучать прежде всего о познаваемом.

4. Тем не менее, веруя, что Господь может родить во мне слово, я выхожу на дело и отваживаюсь говорить. «Излилось из сердца моего слово благое» (Пс. 44, 2). Хотя пророк сказал это (о) Отце и о Сыне, но (также) и Дух Святой в благочестивых2 и чистых (людях) рождает благое слово и божественные мысли.

5. Поэтому, о душа, приобрети надежду на Бога и просветись светом познания (2Кор. 4, 6). Поучайся в законе Господнем день и ночь (Пс. 1, 2; Нав. 1, 8). Не давай места духу прельщения и подражай всем другим добродетелям того, кто сказал: «Ради страха Твоего, Господи, мы зачали во чреве, и болели, и родили дух спасения» (Ис. 26, 18) и т. д.

6. Плотское сделай бесплодным, ибо оно противится духу (Гал. 5, 17). Приобрети образ Христа (Гал. 4, 19), находящегося в тебе, чтобы и ты мог с дерзновением сказать: «Излилось из сердца моего слово благое» (Пс. 44, 2).

О пиявице, о которой говорится в книге притчей, и о (словах) «Небеса проповедуют славу Божию». Гл.1

Священномученик Мефодий Олимпийский, епископ Патарский

=====

Глава 2

1. Для начала слова пусть будет достаточно (сказанного), чтобы нам не показаться как бы препятствующими слову; обратимся же к намеченному (нами), предлагая духовное истолкование. Сделаем здесь начало.

2. Будем сначала говорить о названии (рассматриваемой) Книги. (Она) называется «Притчи» по той причине, что говорит притчами, представляя сказанное сравнением одного предмета с другим. А чтобы мне не показаться говорящим без доказательства, буду говорить с доказательством.

3. В книге Судей (Суд.9) говорится о том, что, после убиения сыновей Иероваала, младший сын, убежав, взошел на гору Гаризим и восклицает, понося (жителей) Сихема, так как они забыли Иероваала, мужа доблестного и многократно хотевшего умереть за своих людей, (которые) вместо него пожелали (иметь) царем того убийцу. (Он говорил) так: «Двинувшись, деревья... пошли поставить над собою царя и сказали маслине: Царствуй над нами» (Суд. 9, 8). Но она не захотела. Тогда стали просить смоковницу. И она решительно отказалась. Понуждали виноградную лозу; (потом), так как и она не захотела (Суд. 9, 9–13), сказали терновнику: Царствуй над нами. И сказал терновник: Если вы действительно поставите меня царем над собою, то идите (ко мне) и надейтесь на мою защиту. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские (Суд. 9, 14–15) и т. д.

4. (Поскольку) об этом сказано таким образом, (постольку) надлежит, конечно, понимать, что не о деревьях говорится в этой притче, но о чем-то ином. Для тех же, кто очищен духовно и (освобожден) от плотского Божиим светом, эти слова могут быть понятными.

5. Поэтому и мы помолимся Всещедрому Богу чрез Иисуса Христа во Святом Духе, Который из брения возвышает нищего (1Цар. 2, 8), чтобы Он научил нас истинному разумению. Ибо уже пора говорить об этом.

Глава 3

1. У пиявицы были три дочери, которых она очень любила. И три не насыщали ее. И четвертая не удовлетворилась, чтобы сказать: «довольно. Ад, и вожделение женщины, и тартар, то есть преисподняя, и ненасытная земля, и вода, и огонь не скажут: довольно» (Притч. 30, 15–16).

2. Пиявка – небольшое животное, обитающее в воде, подстерегающее, чтобы забраться в тех, кто пьет воду. (Во время) питья она входит внутрь (того, кто утоляет) жажду, проникая вместе с поглощаемой водой, так что пьющий даже не замечает, когда она входит в него; она останавливается в начале горла, откуда исходит голос и где происходит поглощение воды, нанося вред тому и другому.

3. Кто же настоящая кровопийца – пиявка, которую не могли насытить любимые дочери? Неужели пророк говорит так об этой видимой пиявке? Не о враждебной ли силе (говорит он), которая, не насыщаясь злобой, живет в духовных водах, как и тот левиафан, о котором пророк говорит в псалмах: «Это – море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими; там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем» (Пс. 103:25–26) (Итак), кто же (это)? (Ведь) дети ее – ад и преисподняя.

4. Может показаться, что я говорю соблазнительные (вещи) для понимающих (это) буквально и не могущих правильно уразуметь глубину Писаний3. Зададим же такой вопрос: какие яства приносили ей ее дочери, так что не могли насытить ее?

5. Исследуй, не соответствует ли этому слово, сказанное Екклесиастом: «Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются» (Еккл. 1, 7). Думаю, что пророк говорит о подобных рекам силах, упавших на землю (с небес)4, – (которые) как бы перешли от сладости к горечи. А что, (как) он говорит, море «не переполняется», (то это соответствует тому, что) злоба никогда не насыщается приходящими к ней душами.

Глава 4

1. Много есть и других змей в водах; над ними царствует великий и страшный левиафан, про которого Бог говорил многострадальному Иову: Он царь над всем, сущим в водах (Иов. 41, 25). А пророк сказал, что Бог сокрушил головы этих змиев (Пс. 73, 13); и не только этих, но и того великого (левиафана), кожу с одного только хвоста5 которого не может поднять никакое плавающее животное.

2. Как сказано в семьдесят третьем псалме: «Ты сокрушил голову левиафана, отдал (его) в пищу людям эфиопским» (Пс. 73, 14). Не подразумеваются ли под (этими) эфиоплянами (люди), потонувшие во зле, пища которых – великий левиафан? Блаженны те, которые вкушают тело Господне и пьют Его кровь (Ин. 6, 54), а вкушающие плоть духовного левиафана – это враги мысленного света, просвещающего чистые души.

3. Они (эти чистые души), выйдя из страны эфиоплян, достигли свободы и мира не прежде, чем прошли чрез воды неведения и видели сокрушенную голову мысленного фараона. А (когда) мы увидели врага убитым и войско его все низверженным, мы воспеваем победную песнь (Исх. 15, 1–5). Какая же это (песнь)6? «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас» (Пс. 123, 2–3). И вскоре после этого: «Благословен Господь, Который не дал нас в пищу зубам их» (Пс. 123, 6).

4. Чтобы сделать ясными эти слова (о) страшной той и бурной (Пс. 123,5) воде мысленного моря, в которой тонут не тела, но души, не имеющие (своим) кормчим ума, Христос запретил7 ветру и морю (Мф. 8, 26), чтобы оно не потопило плывущих с Ним в пищу зверям, находящимся (в море). Благословен Господь Бог, Который не только не дал нас в пищу зубам их (Пс. 123, 6), но дает нам также власть наступать (Лк. 10, 19) на них.

5. Думаю, что и блаженный Петр, когда он пошел по морю (Мф. 14, 29–31) и готов был потонуть, (и когда) Господь простер ему спасающую руку и вывел его из этой бури, вознес Богу и Отцу такие хвалебные слова: «Если бы Слово Твое и Сын не был с нами, то нас потопила бы бурная вода» (Пс. 123, 2, 4).

6. Вознамерившись уяснить это, и Павел сказал: «Бог... да сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16, 20).

Глава 5

1. И в псалмах снова идет об этом же речь: «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, – они видят дела Господа и чудеса Его в пучине» (Пс. 106, 23–24). Кто же так слеп духовными очами8, чтобы подразумевать (в этих словах) собирателей пурпурных ракушек или губок или тех, которые производят дела свои в морской воде, спускаясь для этого в пучину? Неужели они могут достигнуть большой глубины или узреть чудеса Его в пучине?

2. Что же чудесное есть в пучине по сравнению с находящимися на небе солнцем и луною и звездами? Так и Моисей, удивившись и подумав, как бы народ (еврейский) из-за их превосходной красоты, не наименовал их богами, воззрев на небо, сказал: «Я видел солнце и луну и звезды и всю небесную красоту; вы не должны прельстившись поклоняться им» (Втор. 4, 19); (их) Бог уделил язычникам, а вам не так. Если же такие чудеса (существуют) на небе, то для чего сказано о плавающих по морю на кораблях и производящих дела на больших водах, (что они) видят чудеса Господа?

3. Поразмысли же некоторым высшим разумением, не обозначает ли (это) учеников Христовых, исходящих из матери – древнего Иерусалима (Гал. 4, 26) – и плавающих телами как бы на кораблях для того, чтобы, увидевши изумительные чудеса Христовы, произвести дела на больших водах, уловляя9 людей в Христову веру (Лк. 5, 10) и извлекая (их) из глубины прельщения.

4. Они поистине уловили нас от идолопоклонства, после того как Господь изведал глубины смерти, пленил10 врага и открыл хранимые во тьме сокровища (Ис. 45, 3). (Все это) видели ученики и удивились. Он же Сам сказал им: «Многие пророки... желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф. 13, 17), и т. д.

5. И не только удостоились они видеть чудеса, но и совершить дела (для) множества людей. Поэтому они и велят нам избегать того (прежнего) прельщения, а не возвращаться к нему вновь.

Глава 6

1. Это вода, в которой живет левиафан и потопляет любящих его. Эта вода представляется спокойной, будучи преисполненной всяческого беспорядка; эта вода воздвигает огненные волны на приближающихся к ней. Это – мутная вода, в которой пребывает пиявка – кровопийца и сожительница левиафана.

2. Удивительна (ее) природа! Ибо сначала (она) мала (и ее можно) бросить на землю. Поэтому наступай (на нее) и не вкушай (ее), (имея)11 власть наступать на силу вражию (Лк. 10, 19). Когда на нее наступают, она бессильна, а (попадая с) питьем (внутрь), она чрезвычайно опасна. Ибо, когда она заберется и присосется внутри к горлу человека, (тогда) она не дает произнести (ни) слова.

3. Душа, отвратившись от врожденных склонностей, которые увлекают ее, по природе бессмертную, или к размышлению о небесном, или к прозрению грядущего, – вместо этих (мыслей) внимает негодным помыслам, как бы оскверняя веру кровью, так что даже весьма мудрый человек переходит умом (то) в одну сторону, (то) в другую.

4. Поэтому будем избегать ее (пиявки), ибо с трудом врачуются (причиненные) ею раны. Она не насыщается всем злом: смерть и сладострастие и тьма не насыщают ее. Видишь ли ненасытную силу? «Ад, – сказано, – и вожделение женщины, и тартар, и земля не насыщаются, а вода и огонь не скажут: довольно» (Притч. 30, 16).

5. Ад постоянно принимает души и не насыщается. Вожделение женщины разжигает грех и принуждает ради сластолюбия отступать от Бога. Тартар – (это) вместилище тьмы. Земля не насыщается мертвыми телами. (Таковы) и огонь и вода: огонь, который попалил содомитян (Быт. 19, 24) и вода, потопившая всю землю (Быт. 7, 19), не насытились.

Глава 7

1. Довольно побеседовав12, таким (образом), о пиявице, прочее опустим. Ибо пора истолковать и другой вопрос. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18, 2), и т. д. «...И до пределов вселенной слова их» (Пс. 18, 5).

2. О том, что небеса проповедуют славу Божию, пророк говорит от лица Святого Духа. Но так как (существует) много (видов) славы Божией, уместно спросить, какую же (славу) они возвещают. (Идет ли здесь речь) о той славе, о которой открыто написано в (книге) Премудрости Соломоновой: «Она есть дыхание силы Божией и истинное излияние13 славы Вседержителя» (Прем. 7, 25)?

3. Мы же знаем, что нет другой мудрости и славы, кроме Христа, чрез Которого все (получило) бытие (Ин. 1, 3), как свидетельствует о Нем и апостол Павел: «Сиянием славы» (Евр. 1, 3), – наименовал (он) Его, – славы высшей, чем слава всякой твари (Кол. 1, 15), высшей всего мира, превосходящей всю природу и ничего не получающей ни от кого, кроме Одного Отца; (Он есть) Слава чистая, неизреченная и непорочная, к Которой не примешивается никакой недостаток и о пришествии Которой не надлежало возвещать никому, кроме «небес», то есть самих ангельских сил и прочих (духовных) сил. Поэтому, мне кажется, ангелы весьма мудро именуются «небесами».

5 БО 484–485.. Таким образом Отец послал ангелов возвестить пришествие Христово, ибо, если закон Моисею был преподан чрез ангелов (Гал. 3, 19), – а закон предвозвещал Христа, как и Сам Господь указал (на это), сказав: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он говорил о Мне» (Ин. 5, 46), – и поскольку Христос есть сияние славы (Евр. 1, 3) Отца, постольку и ангелы, возвещая Моисею закон (Дан. 8:16, 9:21; Иезек. 40, 3; Зах. 1,9), возвещали славу Божию. Так, ангел изъясняет глубины и Даниилу и Иезекиилю, а также Захарии и всем пророкам. Имею показать тебе и другое небо14, возвещающее славу Божию, – Гавриила, возглашающего Пречистой Деве: «Радуйся, Обрадованная» (Лк. 1, 28) и т. д.

6. И что я еще скажу тебе (о том, как) и Новое и Ветхое (Писание) свидетельствует, что ангелы служат таинствам домостроительства (Евр. 1, 14)15.

7. Если удобно, (то можно выразить эту мысль) более возвышенным образом16. Душа мудрого есть малое небо17, всюду имеющая в себе светлые мысли, истинное ведение, сияющие дела, так что ими прославляется Бог.

8. Если же кто-нибудь может найти истолкование более правильное, чем это, пусть расскажет (о нем).

9. А я думаю, что в (словах псалма) – «И о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18, 2) – твердью названа Церковь, ибо она утверждается нетлением. Так и святой Павел говорит (в послании) к Тимофею: «Чтобы... ты знал, как тебе должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1Тим. 3, 15).

10. Если же славу Божию проповедуют «небеса», эти высшие силы, возвещающие славу Божию, то есть благоволение (Божие) к нам, (бывшее) прежде спасительного (Христова) пришествия, то под «твердью» необходимо подразумевать Церковь, возвещающую о делах рук Его. Таким образом мы (утверждаем), что о пришествии (Христа) с небес в (человеческое) тело возвещают ангелы, а о человеческих путях Его и о всех делах говорит Церковь.

Глава 8

1. (Это) может быть истолковано (и) иным образом (по отношению) к уму и к чувству; так, под «небом» (можно) подразумевать чистый и высокий, возвышенно богословствующий (ум), возвещающий славу Божию, а под «твердью» – чувство, не разрушаемое похотениями, но твердо им сопротивляющееся.

2. Поэтому и Иоанн Богослов говорит, что «всякий дух, который исповедует Христа Иисуса, ...есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Христа Иисуса воплотившегося, не есть от Бога» (1Ин. 4, 2–3); (он) не разрешает нам принимать благочестия18 наполовину. Ибо исповедовать воплощение Божиего Сына от Святой Девы, но не исповедовать, что (Он)19 и в Церковь приходит как бы в Свою плоть, – это несовершенно.

3. Каждому из нас надлежит исповедовать Его пришествие не только в той святой плоти, которая была от Пречистой Девы, но и подобное (этому пришествие Его) в духе каждого из нас. Если же некоторые полагают, что кто вообще исповедует Христа, тот от Бога, пусть они ответят (на вопрос), неужели и грех от Бога. Поэтому, исповедуя Христа, они согрешают в других делах.

4. Итак, не заслуживают похвалы те, которые исповедуют Христа, пришедшего во плоти, но согрешают; подобно (тому20 не заслуживают похвалы) и те, которые не согрешают, но не признают Христова воплощения. Заслуживают же похвалы те, которые и внутреннего человека украшают правоверием и внешнего – добрыми делами: того, как «небо», ибо он помышляет о небесном, а этого21, как «твердь», поскольку он не принимает похотений.

5. Так сохраняется порядок Писания. А плоть, очищенная от всяких страстей и пригвоздившаяся с Христом к древу (Гал. 2, 19) жизни, уже не есть плоть, но жилище Божие (Еф. 2, 22). Ибо плоть получила название от слабости, а праведник никогда не подвигнется (Пс. 124, 1), ибо он не плотской, но духовный (1Кор. 3, 1).

Глава 9

1. Не здесь ли вновь (находится) глубокий и духовный смысл для исследователей Писания, поскольку Писание говорит разнообразно? (Оно) называет святых иногда «днями», иногда «звездами», иногда «доброй землей», иногда же (Писание) называет святых «колосьями», или «деревьями», или «богами».

2. Так, (Писание) называет (их) «днями», ибо «день дню передает речь» (Пс. 18, 3); (называет их Писание) «звездами», ибо «звезда... звезду превосходит славою» (1Кор. 15, 41); (называет) «доброй землею» (Мф. 13, 8), ибо «вы будете для Меня землею благоволения, говорит Господь» (Мал. 3, 12); (называет) «колосьями» (Мк. 4, 28), ибо «жатвы много» (Мф. 9, 37); (называет) «деревьями», ибо «дерево познается по плоду» (Мф. 12, 33); (называет) «богами», ибо «Я сказал – вы боги» (Пс. 81, 6).

3. Пойми же: «не те ли души называются «днями», над которыми воссияло Солнце правды?» (Мал. 4, 2). Ибо апостольский сонм, жаждущий Его слов, составлен по (числу) часов дня (и) называется духовным «днем», то есть (днем) Церкви, которую и Соломон видел, как восходящую зарю: «Кто эта восходящая, как утренняя, заря?» (Песн. 6, 9). (Она) жаждет тайн Христовых, в особенности же (она) постоянно жаждет Писания.

4. «И ночь ночи открывает знание» (Пс. 18, 3). «Ночи» уподоблены пророческие речи не ради злобы, а ради великой глубины. Уразумейте, сказала Премудрость, притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки (Притч. 1, 6). (Слово) «ночь» (употреблено) также потому, что Христово воплощение было возвещаемо тенями. (Таким образом) «ночью» называется закон из-за прикровенности22 и образности выражений.

5. А иудеи называют их (Книги Писания) так23 по причине душевной слепоты и из-за (того, что они) отказывались от совершенного. Свидетельствует (об этом) и апостол Павел, говоря: «Но доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце (их)» (2Кор. 3, 15). Да и все, до сошествия Господа, сидели во тьме и в тени смертной (Лк. 1, 79), почему (здесь) и говорится о «ночи» по преимуществу. А после великого дня Воскресения по всей земле излился свет Святого Духа, когда они (апостолы) проповедовали по всей вселенной о Слове истины.

6. Пророки же говорили только о наследии, то есть (о наследии) между иудеями; поэтому внешние не могли ни уразуметь, ни приступить. А апостольская проповедь, воссиявшая, как солнце, просветила всю темноту сердца. Премудрость Отца пролилась, как роса (Втор. 32, 2), и угасила раскаленные стрелы (Еф. 6, 16) змия.

7. Далее (сказано): «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их» (Пс. 18, 5). Подобно (этому): «Вышел сеятель сеять семя свое» (Лк. 8, 5). Правильно здесь Дух наименовал пророчества «звуком», а Евангельскую проповедь «словами», ибо этими словами к нам приходит Божия благодать (Ин. 1, 17)24.

Глава 10

1. После этого исследуем и другой вопрос. Сказано: «И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И в утробе матери образовался... в десять месяцев, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном» (Прем. 7, 1–2) и т. д.

2. Пророк сказал это, удивляясь Божией Премудрости: «И я земной человек, как и другие пророки и цари, но требующий Премудрости» (Прем. 7, 7), прислушивающийся к Ее пришествию. Однако, Премудрость – не «я» сам, а Тот, «Который приходит и берет... грех мира» (Ин. 1, 29).

3. Ибо «я родился от семени мужа», а Он от Девы (Лк. 1, 35)25. О всей этой силе Божией говорит Иоанн: «Я крещу вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мк. 1, 8).

4. Но об этом достаточно, поскольку эта глава достаточно ясна26. (Она) учит, что не о Христе сказал это Соломон, но о себе, дабы не подумал (кто-нибудь), что он Христос. Дальнейшее же (истолкование этой темы) о Христе Иисусе во Святом Духе (находится) в другом27.

Ты же, Господи, пославший Свою Премудрость для воплощения, – молюсь Господом Иисусом Христом в Духе Святом – очисти мое сердце и сотвори (его) жилищем Святого Духа ныне и всегда и в вечные веки. Аминь.

Примечания:

1«наполнив» -"исткавше». См. Срезн., т. I, стр. 1158, как у БО 477 (переведено: webend) (сравн. Лк. 6, 38).

2«в благочестивых» – «в подобныих»; греч. о;е,:. БО 478: in den Wurdigen.

3БО 480 переводит иначе.

4«с небес» – чтение «словесе», очевидно, ошибочно; следует «с небесе». БО 480 обходит трудность, выпустив слово «словесе».

5«хвоста» – «ошиби». БО 481 обходит трудность, выпустив слово «ошибь».

6«Какая же это песнь?» – «Кая же есть она». БО 481: wie jenes ist?

7«Христос запретил». Звательному падежу, очевидно, следует предпочесть именительный (на основании имеющихся вариантов). То же самое предлагает и БО 482. Начало предложения он переводит иначе.

8«так слеп духовными очами». Словосочетание «сине не бысть н», очевидно, должно быть заменено словами «сице невистен» (сравн. ниже IX, 5). Так и у БО 482.

9«уловляя»; вариант «летяще» вразумительнее, чем «любяще». Так и у БО 483.

10«пленил»; БО 483: verstort hatte.

11«имея» – вм. «мы» следует, по-видимому, принять чтение «имын» (сравн. БО 483). па 50 483: die paradiesischen Regungen.

12«побеседовав» – «слово сказавше» (вместо «славы́•). Так и у БО 484; но там указан и другой вариант перевода: diese Ansichten.

13«излияние» – «капля»; БО 484: Funke. В греч. тексте Библии: агооряа.

14«другое небо» – БО 485: einen anderen Engel.

15«таинствам домостроительства» -"строя тайнам»; по-видимому, «строй».

16БО 485 считает, что здесь в рукописи пропуск. Перевод дается несколько иной. Едва ли, однако, можно согласиться с этим мнением, т. к. перевод «без пропуска» получается более вразумительный.

17«Душа мудрого есть малое небо» – БО 485 читает: «мало небо есть мудраго душа» и переводит: denn nicht ist etwas Geringes die Seele eines Weisen. С контекстом речи такой перевод не согласуется.

18«благочестия» – «благоверства»; греч. sOiifisn.

19«что Он» – «якоже»; БО 486 предлагает чтение «такоже».

20«подобно тому» – «подобии»; БО 486: Tuchtige.

21«того. . . этого» – «ового. . . ового». БО переводит: bald . . .bald.

22«из-за прикровенности» – «тьности деля»; БО 488: wegen der Dunkelheit.

23«называют их так» – «сице я нарекоша»; БО 488 предлагает чтение: «сиие ся нарекоша» и переводит: die Juden aber wurden... genannt.

24БО 488 переводит несколько иначе.

25БО 489 не ставит точки после «Девы» и переводит: von der Jungfrau durch die ganze Kraft Gottes.

26«достаточно ясна» – «многу имущи белость»; БО 489: Weisse (Glanz).

27«в другом» – слав., несомненно, «в ином», а не «в иомь»

О пиявице, о которой говорится в книге притчей, и о (словах) «Небеса проповедуют славу Божию». Гл.2-10

Священномученик Мефодий Олимпийский, епископ Патарский

Я не бегу близости людей: как раз даль, извечная даль, пролегающая между человеком и человеком, гонит меня в одиночество.

Фридрих Ницше

Его безумие продолжалось долгие и долгие годы, а началось, как рассказывают очевидцы, 3 января 1889 года в Турине, когда Ницше, став свидетелем избиения лошади, обнял её за шею, чтобы защитить от боли, и упал на землю, потеряв сознание...С этого обморока и пошёл отсчёт его тяжёлой болезни, которую некоторые биографы Ницше связывают с сифилисом, а другие - с сильнейшим потрясением...