Дневник

Мудрость - это ум, соединённый с добротой. Ум без доброты - хитрость.

Дмитрий Лихачёв

Не гоняйся ни за хорошими отметками, ни за хорошим о себе мнением. Делай все по силе своей и по совести, а прочее отдай в волю Божию. Это самый хороший путь; он даст спокойствие и мир душе, что дороже всего.

Игумен Никон (Воробьев)

Бронислав Сосинский вспоминает о несостоявшейся дуэли в защиту Цветаевой.

18 июня 1969 года Виктор Дувакин, один из пионеров «устной истории» в СССР, поговорил с Брониславом (Владимиром) Брониславовичем Сосинским (1900—1987) и его женой Ариадной Викторовной Черновой-Сосинской (1908—1974).

Сосинский: И в одном из писем, которые Марина Ивановна писала мне, запомнились такие слова: «Вот когда меня не будет на земле, то вы судите обо мне не по поступкам моим, а по умыслу. Поступки пропадут, а желания и умыслы останутся. И не забудьте, что там я буду излучать гораздо больше, чем излучаю здесь, потому что там не будет тетрадей, в особенности тетрадей, которые жадно смотрят на меня пустыми страницами и требуют бесконечной еды. Там я буду свободна от тетрадей. И тогда вы поймете, что я была лучше, чем на самом деле вы можете себе представить». Почему вот это она писала нам? Потому что мы были с Вадимом Леонидовичем [Андреевым] и с другим героем нашей эпопеи парижской — Даниилом Георгиевичем Резниковым, которые женились на трех сестрах [Черновых]…

Дувакин: Вот эта фотография, которую вы мне показывали.

Сосинский: Да-да, <нрзб> через сорок лет. Мы были… любили очень Цветаеву и очень по-разному в разное время подходили к ней, но у нас романа не было, и дружбы между нами и Мариной Ивановной не было, потому что, как мы ни восторгались ее стихами, как мы ни любили ее творчество, личный контакт нас всякий раз разочаровывал. Чем? Резкостью некоторой ее, насмешливостью иногда, а иногда просто с ее стороны поступками… ну, теми, что мы называем в быту неблаговидными.

Дело в том, что, конечно, надо о поступках, по ее совету, не говорить, а только думать о том, какой бы могла быть эта дружба. Ну, скажем, к Даниилу Георгиевичу Резникову она относилась с большой, я бы даже сказал, уже не симпатией, а некоторой влюбленностью. Дело в том, что она очень любила многих, и переписывалась с очень многими, и объяснялась в любви многим, выдумывая из каждого человека то, что она хотела себе представить.

Она была очень, если можно так выразиться, жадной к людям, в особенности к мужчинам моложе ее, и это было очень характерно во всем ее поведении, что нам немножко… не нравилось. А с другой стороны, мы как-то, отдавая ей должное, уважая ее и защищая, если можно… как видите, недавно я защищал ее, так сказать, с пистолетом в руках, хотя <нрзб>. Если вы сейчас посмотрите… если вы сейчас возьмете в руки «Антологию советской поэзии» [4], вышедшую в Нью-Йорке под редакцией Ольги Карлайл, которую недавно обругал в «Литературной газете» Перцов…

Дувакин: Метченко!

Сосинский: Перцов.

Дувакин: Перцов разве?

Сосинский: Да, в «Литературной газете» 28 мая… там статья о Цветаевой кончается так: «Мы так были близки с Цветаевой, что даже мой дядя вызвал на дуэль одного критика, который оскорбил Марину Цветаеву».

Дувакин: Этот дядя — это вы?

Сосинский: Это я.

Дувакин: Значит, Ольга Карлайл…

Сосинский: Это моя племянница родная, дочь Вадима Леонидовича Андреева. Вот, я хочу сказать, откуда это все о Цветаевой у нас. И еще одно обстоятельство. Вот я вам расскажу маленький такой эпизод, который я никогда нигде не рассказывал. Но это как раз вот покажет, ну, такую странную Марину Ивановну, которая никому неизвестна. Вот она, Марина Ивановна, просила ужасно, хотела познакомиться с Александром Федоровичем Керенским. Александр Федорович Керенский редактировал тогда газету «Дни», а я был секретарем тоже эсеровского издания «Воля России». И я заехал к нему и условился, что он к нам приедет, в дом Черновых, познакомиться с Мариной Ивановной. Александр Федорович Керенский — тоже очень оригинальная личность…

Дувакин: Жив?

Сосинский: Жив еще. Он ехал со мной в метро. Мы приехали туда, Марина Ивановна вместе с Ольгой Елисеевной, как две хозяйки, встретили его за общим таким большим столом, где было вино и так далее. И в такой как раз день, когда все так подготовили, вдруг неожиданно звонок — входит мой старый товарищ, таксист-водитель. Он меня не нашел дома и решил: значит, где я могу быть? Вот только у Черновых — и зашел. Ну, конечно, нельзя было ему отказать, выпроводить его, и он сел тоже с нами за стол.

Нужно сказать, что разговор был самый необыкновенный. У меня такое впечатление, что если Александр Федорович Керенский говорил какую-нибудь глупость, то эту глупость немедленно подхватывала Марина Ивановна, делала ее мудростью и возвращала ему обратно глупостью. Это было что-то совершенно невероятное: два близоруких человека говорили бог знает о чем!

Наконец остановились на Бунине. И вдруг мой друг Селиванов, шофер такси: «Что? Что такое Бунин? Дайте мне бутылку красного вина, и я напишу вам такой же рассказ, как написал Бунин в прошлый раз в “Последних новостях”, — не хуже!» Конечно, такое заверение никакой силы не имело, но Марина Ивановна все воспринимала всерьез. «Александр Федорович! Подумайте, что он говорит! Если бы ему дать бутылку красного вина, он бы написал рассказ лучше Бунина! Ведь это же удивительно!» И вот Александр Федорович тоже говорит: «Да-а! Давайте дадим ему бутылку красного вина». И, в общем, понимаете, опять то, что нам кажется юмором, было возведено в какой-то шедевр, в мудрость и в какую-то такую, понимаете, серьезную…

Дувакин: Очень характерно для той среды.

Сосинский: Да-а. И еще — это уже относится больше к Александру Федоровичу…

Дувакин: Фантасмагория.

Сосинский: Да. Александр Федорович, например, вдруг — тоже немного выпил — начал говорить о том, какая молодежь сейчас в эмиграции растет и развивается: «Черт знает что! Вот совсем недавно один идиот мне рассказывал о том, что в Советском Союзе замечательные поэты и писатели и что мы должны внимательно относиться к Советскому Союзу, и прочее, прочее…» И повторяет те слова, которые я ему три часа назад говорил в метро, едучи на встречу с Мариной Цветаевой.

Дувакин: То есть этот идиот — вы?

Сосинский: Значит, этим идиотом оказался я, сидящий за этим столом. То есть это все вместе вам показывает и какая была Марина Ивановна, и какой был Александр Федорович.

А тут еще на следующий день приезжает в наш дом Святополк-Мирский, замечательный молодой критик, тогда гремел в Оксфорде, в Англии и вообще во всем мире.

Дувакин: Потом стал марксистом.

Сосинский: Потом стал марксистом, вернулся на родину. Он, значит, входит, открывает дверь Ольга Елисеевна, она показывает ему, где живет Марина Ивановна. Он входит к Марине Ивановне в комнату, и Ольга Елисеевна слышит разговор за дверью. Князь спрашивает: «Скажите, Марина Ивановна, кто эта интересная дама, которая мне открыла дверь?» «Ох, — говорит, — не обращайте внимания, это моя квартирная хозяйка».

Дувакин: Это то есть про…

Сосинский: Марина Ивановна говорит об Ольге Елисеевне, которая вывезла ее из Чехии, поселила в своей квартире, не берет ни копейки за пребывание ее в доме и поэтому считается квартирной хозяйкой! Вот вам отношение Марины Ивановны к своему лучшему другу. Вот такие мелочи нас, молодежь, очень раздражали.

Дувакин: Понимаете, теперь можно сказать: это болезнь, это болезнь. Это не… Очень хорошо, что вы рассказали.

Сосинский: Я рассказал об этом, потому что это никогда не будет сказано публично, а так пусть, когда-нибудь в будущем…

Дувакин: В духовном плане она права — судите по намерениям, а в историческом — вы, конечно, совершенно правильно сделали, что это рассказали. А еще в человеческом, так сказать, в душевном, я бы вам сказал… сейчас как-то мне очень много пришлось иметь дело с вопросом о пограничных душевных состояниях и так далее. У меня дочь — врач-психиатр; то, что вы рассказали, — это болезнь. Это не моральное качество личности, а это грань психиатрии в данном фокусе, и так к этому и надо относиться, и поэта Марину Цветаеву, которую мы все, так сказать, очень высоко ценим независимо от личных вкусов и пристрастий, это, конечно, никак не марает. Спасибо, это правильно, что вы… Понимаете… И о Достоевском то же самое можно рассказать.

Сосинский: То же самое.

Дувакин: То же самое, тоже на грани, и такие же выходки…

Сосинский: Абсолютно.

Дувакин: И о Маяковском, которому посвящена вся моя жизнь, я тоже могу рассказать сходные моменты, и это на грани. У Маяковского они реже были, но они… потому что обычно в быту он был страшно вежлив и, так сказать, очарователен. Он был резок на эстраде — это другое, но бывало и так. Вот я недавно записал несколько совершенно неоправданных, так сказать, вещей. Так, ну продолжайте.

Бронислав Сосинский о встречах с Мариной Цветаевой. «В вечной борьбе с бытом за бытие»

«Слово есть воссоздание внутри себя мира».

Константин Сергеевич Аксаков

«Все нерассказанное – непрерывно».

«непрерывное внутреннее письмо».

Марина Ивановна Цветаева

Один из устных рассказов Ариадны Эфрон.

СОН

Этот сон приснился мне перед моим отъездом в Россию в 1937 г.

Снится мне, как будто я иду глубокой ночью по кладбищу — а я кладбищ вообще не боюсь и никогда не боялась — так вот, иду. Ночь осенняя: темная, беззвездная, но тихая и теплая. И чувствую, что рядом, бок о бок со мной идет кто-то. Я иду, не поворачивая головы посмотреть — кто это, потому что во сне этого не полагается, потому что у снов свои законы. И вот доходим мы до темного спуска под землю — как вход в парижское метро. И вот такой же вход под землю посреди кладбища. И мы туда спускаемся. И там длинный-длинный, тускло освещенный коридор, по обеим сторонам которого — келейки, разделенные перегородками, или просто маленькие ниши в стене. И в каждой сидит человек. И мы идем и идем по этому коридору — я и некто рядом — плечо в плечо, шаг в шаг. И я вижу, что все эти люди сидят не просто так, а каждый что-то делает. Каждый занят какой-то работой, и углубленно и сосредоточенно делает ее. Но вся их работа до ужаса бессмысленна: у них в руках какая-то кладбищенская утварь — кресты, венки, искусственные цветы и т.п. И вот они — при этом тусклом свете — расплетают венки, сматывают проволоку от цветов, лепестки — пыльные, бесцветные и полуистлевшие — складывают отдельно, снизывают бисер с различных кладбищенских украшений и делают тому подобную странную работу.

Наконец коридор кончается, на другом конце кладбища — такой же выход, как из парижской подземки. Мы выходим в ту же темную, тихую ночь.

— Что же они все там делают? — спрашиваю я.

— А разве вы не знаете, что не все люди воскреснут, — отвечает мне мой невидимый спутник.

На этом сон кончился.

Будь праведен в предприятиях твоих и будешь иметь Бога помощником.

Архимандрит Павел (Груздев)

Аля — Ариадна Эфрон — родилась 5-го сентября (18 сентября нового стиля) 1912 г. в половину шестого утра, под звон колоколов.

Девочка! — Царица бала,

Или схимница, — Бог весть!

— Сколько времени? — Светало.

Кто-то мне ответил: — Шесть.

Чтобы тихая в печали,

Чтобы нежная росла, —

Девочку мою встречали

Ранние колокола.

Я назвала ее Ариадной, вопреки Сереже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые («Ну, Катя, ну, Маша, — это я понимаю! А зачем Ариадна?»), друзьям, которые находят, что это «салонно».

Семи лет от роду я написала драму, где героиню звали Антрилией.

— От Антрилии до Ариадны, —

Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью.

— Ариадна. — Ведь это ответственно! —

— Именно потому.

Марина Цветаева

Миф нужно отличать от сказки. Сказка – это литературный жанр, это – вымысел для развлечения, воспитания или других нужд, отправляемыми литературными произведениями. А миф – это правда. Не объективная истина! А именно правда – правда для тех, кого он очаровывает. Это правда очарованных рассказом о том, как устроен мир: та или иная сфера реальности.

Андрей Макаров, профессор ВолГУ, доктор философских наук.

В конце 90-го псалма, который многие используют как некий оберег, говорится: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (Пс.90:14-16). Это о том, кого слышит Господь. Не стоит забывать, что диавол не боится текстов, слова из этого псалма «Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих» он лично цитировал в пустыне, искушая Христа (Мф.4:6).

«А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис.66:2). Не зря прп. Гавриил Ургебадзе говорил, что не нужно тревожить Бога тем, кто не соблюдает Его святые Заповеди.

Я вам скажу одну удивительную вещь! - однажды заявил старец Порфирий. - Осуждающий других не любит Христа! Когда кто-нибудь нас обесчестит, то есть нанесет нам какую-либо обиду: клеветой, оскорблением, то подумаем о том, что он — наш брат, которым овладел враг. Он стал жертвой врага!

Поэтому правильно ему сочувствовать и молиться Богу, чтобы Он помиловал и нас, и его. И Бог поможет обоим. Но если мы разгневаемся на него, тогда враг с него перескачет на нас и будет играть нами двоими. Осуждающий других не любит Христа. Ведь виною осуждению эгоизм. Отсюда начинается осуждение.

Я приведу вам один маленький пример. Смотрите:

Предположим, что человек остался один в пустыне. А вокруг - никого нет… Вдруг он слышит, как кто-то вдали плачет и кричит. Подходит ближе и видит страшную сцену: тигр схватил какого-то человека и яростно рвет его на части. Тот в отчаянии взывает о помощи! Через несколько минут тигр разорвет на клочки беднягу…

Что сделать, чтобы помочь ему?

Подбежать к нему? Как? Но как? - Это невозможно.

Позвать? Кого? - Никого больше нет вокруг…

Может, схватить камень, бросить человеку в голову, чтобы прикончить его?

- «Нет-нет, конечно!» — воскликнем мы. Но именно так происходит в жизни, когда мы не понимаем, что другой человек, который плохо себя ведет по отношению к нам, схвачен диаволом, тигром.

От нас ускользает, что, когда мы воспринимаем его без любви, это все равно, что бить камнем по его ранам. Тогда мы причиняем ему огромное зло - двойное, «тигр» бросается на нас, и мы делаем то же, что и он, и даже хуже... Тогда в чем же наша любовь к ближнему, а тем более к Богу?

Будем воспринимать зло другого человека как болезнь, которая мучает его, он страдает и не может освободиться от нее. Поэтому будем смотреть на своих братьев с сочувствием, будем обращаться с ними вежливо, говоря внутри себя в простоте: Господи Иисусе Христе, — чтобы Он укрепил Божественной благодатью нашу душу, чтобы мы не осуждали никого.

Так вот, тайна состоит в том, чтобы воспринимать зло другого человека как болезнь!

Прп. Порфирий Кавсокаливит

Фельдштейну М. С.

Коктебель, 8-го июня 1913 г., суббота

Мордочка моя золотая, милая, волчья!

Значит я верно поняла, что эта продажа имения будет для Вас горем! Как мне Вас жаль, как мне больно за Вас! И ничего нельзя сделать. Слушайте, я непременно хочу, чтобы Вы побывали у нас в Трехпрудном, увидели холодный низ и теплый верх, большую залу и маленькую детскую, наш двор с серебристым тополем, вывешивающимся чуть ли не на весь переулок, — чтобы Вы все поняли! А главное — чтобы Вы увидели Андрея [Андрей Цветаев был наследником отцовского дома в Трехпрудном переулке в Москве], так не понимающего, чем был и есть для нас его дом. Тогда — мне кажется — Вы поймете глубину и остроту моей боли за Вас.

Проходя мимо дома в Трехпрудном, мне всегда хочется сказать: “ci git ma jeunesse” [Здесь покоится моя юность (фр.).].

Вы для меня теперь освящены страданием. Вы мне родной.

Я много думаю о Вас.

Не вчитывайтесь в мое третье письмо, мне отчего-то хотелось сделать Вам больно, я злилась на Вашу покорность судьбе. Но заметьте одно странное совпадение: в конце этого письма я писала Вам о маленьком доме под большими липами на берегу Оки. Что-то во мне как будто почуяло продажу Катина и предлагало Вам — очень робко — то, что будет у меня.

Когда мне было 9 лет — мы были тогда в Тарусе, — я сказала гувернантке: “Мы живем здесь семь лет подряд, но мне почему-то кажется, что наша жизнь очень изменится и мы сюда долго не приедем”. Через месяц мама заболела туберкулезом, мы уехали за границу и вернулись в Тарусу через 4 года, — мама там и умерла. — Слушайте, это не фраза: что бы потом не было, я никогда не отрекусь, что Вы одна из самых моих благородных встреч.

МЭ.

Мальчиком, бегущим резво,

Я предстала Вам.

Вы посмеивались трезво

Злым моим словам:

“Шалость — жизнь мне, имя — шалость!

Смейся, кто не глуп!” —

И не видели усталость

Побледневших губ.

Вас притягивали луны

Двух огромных глаз, —

Слишком розовой и юной

Я была для Вас!

Тающая легче снега,

Я была, как сталь.

Мячик, прыгнувший с разбега

Прямо на рояль,

Скрип песка под зубом, или

Стали по стеклу…

Только Вы не уловили

Грозную стрелу

Легких слов моих и нежность

Самых дерзких фраз, —

Каменную безнадежность

Всех моих проказ!

Коктебель, 29-го мая 1913 г., среда

МЭ.

Ялта, 20-го сентября 1913 г., суббота

Дорогой друг,

мне пришла идея — очаровательная и непреодолимая — написать Вам по-французски. Мы вступили в новую эпоху наших отношений — спокойную и прелестную, когда две души расстаются без печали и встречаются с удовольствием.

Надо было начать вот с чего! У меня к Вам есть одно предложение, которое Вы вольны отклонить, и которым я же первая, может быть, не воспользуюсь, — предложение безо всякого обязательства. Поскольку Вы любитель человеческих душ и поскольку моя душа, как мне кажется, прямо-таки создана для таких любителей, — я предлагаю Вам стать моим исповедником, — очаровательным и очарованным исповедником, но таким же верным, как если бы ему были доверены государственные тайны.

Начнем с того, что прекрасные глаза, недуг и недружелюбие Петра Эфрона два дня не давали мне покоя и продолжают быть моей мечтой еще и теперь — раз в неделю, в течение пяти минут перед тем, как заснуть.

Его худое лицо — совсем не красивое, его истомленные глаза — прекрасные (он как бы не имеет сил открыть их полностью) могли бы стать моей истинной болью, если бы моя душа так гибко не уклонялась бы от всякого страдания, сама же летя в его распростертые объятия.

Что еще сказать Вам?

Знаете ли Вы историю другого молодого человека, проснувшегося в одно прекрасное утро увенчанным лаврами и лучами? Этим молодым человеком был Байрон, и его история, говорят, будет и моей. Я этому верила и я в это больше не верю.

— Не та ли это мудрость, которая приходит с годами? Я только знаю, что ничего не сделаю ни для своей славы, ни для своего счастья. Это должно явиться само, как солнце.

Примите, сударь, уверение в моем глубоком доверии, которое Вы, возможно, не оправдаете?

Марина Эфрон.

Феодосия, 11-го декабря 1913 г., четверг

Милый Михаил Соломонович,

Сереже лучше, — вчера ему дали пить. Около трех суток он ничего не пил и говорил только о воде. Ужасно было сидеть с ним рядом и слушать, а потом идти домой и пить чай. Подробности операции пишу Лиле.

Вы меня очень тронули телеграммой. Приходится вспомнить слова Goethe: “Wie ist doch die Welt so klein! Und wie muss man die Menschen lieben, die wenigen Menschen, die einen Lieb haben [Как же мал мир! И как надо людям любить друг друга, немногим, кого объединяет любовь (нем.).]”.

Впрочем, Goethe сказал много, но мне больше нравится по-своему.

Вот мои последние стихи:

Уж сколько их упало в эту бездну,

Разверстую вдали!

Настанет день, когда и я исчезну

С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,

Сияло и рвалось.

И зелень глаз моих, и нежный голос,

И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,

С забывчивостью дня,

И будет все, как будто бы под небом

И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине

И так недолго злой,

Любившей час, когда дрова в камине

Становятся золой.

Виолончель и кавалькады в чаще,

И колокол в селе…

— Меня, такой живой и настоящей

На ласковой земле!

— К вам всем (что мне, ни в чем не знавшей меры,

Чужие и свои?!)

Я обращаюсь с требованьем веры

И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно, —

За правду “да” и “нет”,

За то, что мне так часто слишком грустно

И только двадцать лет,

За то, что мне — прямая неизбежность

Прощение обид,

За всю мою безудержную нежность

И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,

За правду, за игру…

— Послушайте! Еще меня любите

За то, что я умру.

Всего лучшего. Буду рада Вашему письму и тогда напишу еще. Привет Эве Адольфовне.

МЭ.

Феодосия, 23-го декабря 1913 г., понедельник

Дорогой Михаил Соломонович,

Пишу Вам в каком-то тревожном состоянии. Сейчас я у Аси одна во всем доме, если не считать спящего Андрюши. — В такие минуты особенно хочется писать письма.

Сейчас вся Феодосия в луне. Я бежала вниз со своей горы и смотрела на свою длинную, черную-черную тень, галопировавшую передо мною. Рядом бежала собака Волчек — вроде Волка. (Не примите за намек!) — Ах, я только сейчас заметила, что написала с большой буквы! Вот, что значит навязчивая боязнь не так быть понятой! — (Это, кажется, сказала Сидоровая [вымышленный персонаж, возможно, шуточный псевдоним Цветаевой], — вся прелесть в “я”!)

Сколько скобок! Восклицательных знаков! Тире!

Завтра будет готово мое новое платье — страшно праздничное: ослепительно-синий атлас с ослепительно-красными маленькими розами. Не ужасайтесь! Оно совсем старинное и волшебное. Господи, к чему эти унылые английские кофточки, когда так мало жить! Я сейчас под очарованием костюмов. Прекрасно — прекрасно одеваться вообще, а особенно — где-нибудь на необитаемом острове, — только для себя!

В Феодосии — ослепительные сверкающие дни. Сегодня был дикий ветер, сегодня я видала женщину, родившуюся в 1808 г., сегодня лунная ночь, а завтра будет готово мое новое платье!

— Видели ли Вы Сережу и как нашли его? Если можете, постарайтесь оставить его в Москве до 28-го. Я боюсь, что он тотчас же захочет в Феодосию и не успеет отдохнуть от дороги.

Пишите, где и как провели Сочельник и Новый Год. Пришлите мне какую-нибудь хорошую карточку Тани [Дочь М.С. Фельдштейна]. Это пока все мои просьбы. М. б., когда-нибудь будет одна — большая.

Всего лучшего Вам обоим. Вам троим.

МЭ.

Розанову В. В. 7-ое марта 1914 г.

Феодосия, 7-го марта 1914 г., пятница.

Милый, милый Василий Васильевич,

Сейчас во всем моем существе какое-то ликование, я сделалась доброй, всем говорю приятное, хочется не ходить, а бегать, не бегать, а лететь, — все из-за Вашего письма к Асе — чудного, настоящего — «как надо!».

Сейчас мы с Асей шли по главной улице Феодосии — Итальянской — и возмущались, почему Вы не с нами. Было бы так просто и так чудно идти втроем и говорить, говорить без конца.

Слушайте, как странно: это мои первые, самые первые слова Вам, Вы еще ничего не знаете обо мне, но верьте всему! Клянусь, что каждое мое слово — правда, самая точная.

Я ничего не читала из Ваших книг, кроме «Уединенного», но смело скажу, что Вы — гениальны. Вы все понимаете и все поймете, и так радостно Вам это говорить, идти к Вам навстречу, быть щедрой, ничего не объяснять, не скрывать, не бояться.

Ах, как я Вас люблю и как дрожу от восторга, думая о нашей первой встрече в жизни — может быть неловкой, может быть нелепой, но настоящей. Какое счастье, что Вы не родились 20-тью годами раньше, а я — не 20-тью позже!

Послушайте, Вы сказали о Марии Башкирцевой то, чего не сказал никто. А Марию Башкирцеву я люблю безумно, с безумной болью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама.

О чем Вам писать. Хочется все сказать сразу. Ведь мы не виделись 21 год — мой возраст. А я помню себя с двух!

Посылаю Вам книжку моих любимых стихов из двух моих первых книг: «Вечернего альбома» (1910 г., 18 лет) и «Волшебного фонаря» (1911 г.). Не знаю, любите ли Вы стихи? Если нет — читайте только содержание.

С 1911 г. я ничего не печатала нового. Осенью думаю издать книгу стихов о Марии Башкирцевой и другую, со стихами двух последних лет.

Да, о себе: я замужем, у меня дочка 1 ½ года — Ариадна (Аля), моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне. Прадед его с отцовской стороны был раввином, дед с материнской — великолепным гвардейцем Николая I.

В Сереже соединены — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом — весь в мать. А мать его была красавицей и героиней.

Мать его урожденная Дурново.

Сережу я люблю бесконечно и навеки. Дочку свою обожаю.

Пишу Вам все это в ответ на Ваши слова Асе о замужестве.

Теперь скажу Вам, кто мы: Вы знали нашего отца. Это — Иван Владимирович Цветаев, после смерти которого Вы написали статью в «Новом времени».

Еще лишнее звено между нами. Как радостно!

Сейчас вечер. Целый день я думала о Вас. Какое счастье!

Слушайте, я хочу сказать Вам одну вещь, для Вас, наверное, ужасную: я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни.

Отсюда — безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы — молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить.

Все, что я сказала — правда.

Может быть, Вы меня из-за этого оттолкнете. Но ведь я не виновата. Если Бог есть — Он ведь создал меня такой! И если есть загробная жизнь, я в ней, конечно, буду счастливой.

Наказание — за что? Я ничего не делаю нарочно.

Посылаю Вам несколько своих последних стихотворений. И очень хочу, чтобы Вы мне о них написали, — просто как человек. Но заранее уверена, что они Вам близки.

Вообще: я ненавижу литераторов, для меня каждый поэт — умерший или живой — действующее лицо в моей жизни. Я не делаю никакой разницы между книгой и человеком, закатом и картиной. — Всё, что люблю, люблю одной любовью.

<Далее приведены стихотворения.>

Милый Василий Васильевич, я не хочу, чтобы наша встреча была мимолетной. Пусть она будет на всю жизнь! Чем больше знаешь, тем больше любишь. Потом еще одно: если Вы мне напишете, не старайтесь сделать меня христианкой.

Я сейчас живу совсем другим.

Пусть это Вас не огорчает, а главное, не примите это за «свободомыслие». Если бы Вы поговорили со мной в течение пяти минут, мне не пришлось бы Вас просить об этом.

Кончаю мое письмо самым нежным, самым искренним приветом, пожеланием здоровья Вашей жене и Вам. Напишите мне о Вашей семье: сколько у Вас детей, какие они, сколько им лет?

Всего лучшего.

Марина Эфрон,

урожд<енная> Цветаева.

Адрес: Феодосия, Анненская ул<ица>, дача Редлих

Марине Ивановне Эфрон.

P. S. С осени опять буду в Москве.

——————

Хочется сказать Вам еще несколько слов о Сереже. Он очень болезненный, 16-ти лет у него начался туберкулез. Теперь процесс у него остановился, но общее состояние здоровья намного ниже среднего. Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша! Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается t°, он весь — лихорадочная жажда всего. Встретились мы с ним, когда ему было 17, мне 18 лет. За три — или почти три — года совместной жизни — ни одной тени сомнения друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась, — люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет.

Мы никогда не расстаемся. Наша встреча — чудо. Пишу Вам все это, чтобы Вы не думали о нем, как о чужом. Он — мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу — совершенно свободная.

Никто — почти никто! — из моих друзей не понимает моего выбора. Выбора! Господи, точно я выбирала!

Ну, кончаю. Когда Вы увидите Асю, Сережу и меня — очень непохожих! — Вы все поймете.

И эта встреча будет!

— Бесконечное спасибо Вам за Все!

МЭ.

Самоуверенность и своеволие – наши величайшие и злейшие враги. Надо делать то, что можно сделать по-человечески, и оставить Богу то, что по-человечески сделать нельзя. Бог для того, чтобы нам помочь, хочет и нашего собственного старания. Но человек должен действовать самостоятельно, по-человечески, до известного предела, а потом оставлять всё на Бога. Наше дело – просить и терпеть. Нашими бывают только страсти и грехи. Что бы мы ни сделали доброго – оно от Бога. Каких бы не натворили глупостей, они – наша собственность.

Преподобный Паисий Святогорец

Смиренно считая себя всегда, до самой смерти, способным ко всякому греху, к малому и большому (по нашему пониманию), надо усердно молиться Господу о помощи, „да не внидем в напасть". Самомнение не заботится о хранении себя и бывает причиной великих падений; соблазны берут верх и низлагают человека.

Преподобный Никон Оптинский (Беляев)

Увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

(Лк. 5, 2–6)

Симон Петр, сын рыбака, внук рыбака, с детства привыкший к рыболовному делу, знающие тайны и секреты этого ремесла, трудился всю ночь и ничего не смог поймать. Знакомая ситуация? Ты трудишься, ты знаешь и оцениваешь риски, ты работаешь 20 часов в сутки. Твои усилия направленны на общее благо, от этого зависит жизнь многих людей. Но ничего не получается. Вот пока Христос не скажет - "лови тут" - ничего и не получится. Все.

Прот. Александр Овчаренко

Что мужчине нужна подруга, женщинам не понять, А тех, кто с этим согласны, не принято в жены брать...

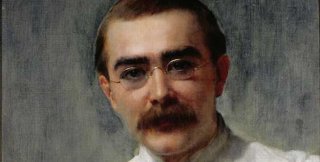

Редьярд Киплинг. Баллада «Мэри Глостер»

Расставление акцентов разных и оценочные суждения. Оценочные суждения это вообще не признак науки. Так, уто у нас хороший: Иван Грозный или Курбский, которого он выгнал? Вот Курбский вроде как либерал и пытался изменить жизнь России, а этот вроде как у нас плохой. Потом через 20 лет Иван Грозный у нас хороший, потому что он увеличил за время своего правления территорию процентов на 400. Это в общем оценочные суждения, для истории это не так важно. Это не переписывание истории. Это вопрос оценки обществом своей истории, к науке это тоже очень мало имеет отношение.

Михаил Родин - историк, журналист, автор и ведущий передачи «Родина слонов», которая выходит на радио «Говорит Москва» каждый вторник в 14:00.

Вам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе. Наступила апостасия, и сейчас осталось только придти сыну погибели (2 Фес. 2,3). Безразличие к Богу приводит к безразличию во всем остальном, приводит к распаду. Тот, кто не любит Бога, тот не любит ничего.

И Родины своей он тоже не любит…

… Духовный человек – весь сплошная боль. Именно за эту боль ему воздается божественным утешением.

Прп. Паисий Святогорец (Эзнепидис), 1990

Я жила одна на свете, никому не нужная, У других мужья и дети, и котлеты к ужину... Но соседка мне однажды - на концерт дала билет: Мол, сходи, потом расскажешь, как-никак — а «выход в свет». А концерт был — то, что надо! Были все ряды полны! Сел мужик со мною рядом — симпатичный, без жены.… А с концерта вместе, в общем, возвращались мы домой, Целовались, дальше — больше… и к утру мужик был МОЙ!!! Стал мне мужем дядька этот, он мне стал необходим.. Вместе мы едим котлеты, телик вечером глядим, А соседка (вот натура!) вроде — рада, вроде — нет… Говорит — зачем я, дура, отдала тебе билет!

Лариса Рубальская

- Мам, а это нормально - в 18 лет хотеть детей?

- С чего это ты мне такие вопросы задаёшь?

- Да просто Люська - у неё всё про детей: да какие они миленькие, да как здорово быть беременной...

- Ну, Зинуля, она же дочь гинеколога, а гинекологи всегда говорят, что дети - это чудо, что детей надо холить и лелеять. А ты дочь педагога: для тебя все дети - сволочи.

Это и про православных можно сказать, ибо все всех учат ))

1. Если видите на картине темный фон и всяческие страдания на лицах — Тициан.

2. Если на картине вот такенные попы и целлюлит даже у мужиков, не сомневайтесь — Рубенс.

3. Если на картине мужики похожи на волооких кучерявых баб — Караваджо.

4. Если на картине много маленьких людишек — Брейгель.

5. Много маленьких людишек + маленькой непонятной фигни — Босх.

6. Если к картине можно запросто пририсовать пару толстых амуров и овечек (или они уже там есть в различной комплектации), не нарушив композиции, это могут быть:

а) Буше б) Ватто.

7. Красиво, все голые и фигуры, как у культуристов — Микеланджело.

8. Видите балерину — говорите Дега. Говорите Дега — видите балерину.

9. Контрастно, резковато и у всех вот такие тощие бородатые лица — Эль Греко.

10. Если все, даже тётки, похожи на Путина — Ян ван Эйк.

11. Ярко-ярко, цветасто-цветасто — ван Гог.

Такое свойство у страстей и у лукавых бесов — пребывать возле нас постоянно, как стража. И прислушиваться к нашей воле, желаниям и прихотям: к чему мы сами склонны, чего хотим и желаем, что любим и к чему стремимся постоянно? Распознают каждую страсть в нас, и на это и побуждают, и подходящие сети приспосабливают, приносят, раскидывают и ловят нас. Но сначала мы сами себя побеждаем и бываем причиной всякой страсти.

Цветник священноинока Дорофея

1935 – «…Искусство подобно молитвенному зову… Молящемуся довольно, если ему внял Господь» (стр. 18).

«Художник вправе дать читателю и радость, и горе, и наслаждение, и муку, и утешение, и ужас. Он обязан показывать то, что видит, хотя бы это шло наперекор всем запросам и вкусам «современности», хотя бы это было ненавистно толпе и «неприемлемо» для господ критиков. Он призван повиноваться своей собственной религиозной и художественной совести…» (стр. 25).

«Всякая нарочитая тенденция – и «прогрессивная», и «реакционная», и просто рассудочно-выдуманная – нехудожественна. Она эстетически фальшива…» (стр. 26).

«…Наше время не отличается джентльменством…» (стр. 28).

«И чем покорнее будет художник зову эстетического предмета, тем шире по объему, тем проникновеннее и полновеснее сделается его искусство…» (стр. 33).

«…Понимание искусства, согласно которому оно есть источник озарения и умудрения…»

(стр. 36).

1937 – «…Видеть по-русски – это значит видеть сердцем…цель: жить в глубочайшей цельности и искренности…» (стр. 57).

«…Объять мир от края и до края» (стр. 58).

«Русская душа от природы созерцательна…» (стр. 59).

1934 – «…Искусство легко и незаметно опускается до уровня читательских запросов и рыночного успеха» (стр. 134).

«…Судить об искусстве, - независимо от толпы и вопреки ей…» (стр. 251).

1932 – «…Вкус толпы (равносильный почти всегда безвкусию). «Мода» в искусстве… в конечном итоге пошлость» (стр. 258).

«…Ныне…на великих просторах русской культуры воцарилась чернь, худшая разновидность ее – полуобразованная чернь…» (стр. 261).

1937 – «В искусстве отпадает «третье измерение» - художественности, священности, предметности…» (стр. 296).

«…Насаждение…веры насилием, страхом и кровью всегда оставалось антихристианским соблазном» (стр. 310).

И. А. Ильин, «Одинокий художник», Искусство, Москва, 1993

Некогда один мирянин пришел в Кавсокаливский скит, чтобы стать монахом. Однако скитские отцы не принимали его, потому что, кроме лености и нерадения, он имел еще и скандальный характер, так что постоянно создавал проблемы. Но поскольку ему нравился скит, он упросил отцов оставить его жить с ними без монашеского пострига, за что обещал иногда помогать им.

Так в лености и нерадении и провел он свою жизнь, пока не пробил его смертный час. Отцы, желая его утешить, неотлучно пребывали возле его смертного одра.

И вот умирающий пришел в исступление и начал делать какие-то знаки. Отцы не могли понять, что с ним происходит. Когда он пришел в себя, то поведал им нечто страшное: «Видел я Архангела Михаила, держащего хартию, в которой были записаны все мои грехи. Он сказал мне: «Видишь? Все, что здесь записано, сделал ты. Поэтому готовься идти в ад». Тогда я говорю ему: «Посмотри-ка, есть ли среди всего этого грех осуждения?» Архангел поискал и говорит мне: «Нет». – «Значит, – говорю я ему, – я не должен идти в ад, согласно словам Господа: «Не судите, и не будете судимы» (Лк.6:37). Тогда Архангел Михаил разорвал хартию с моими грехами. Так что, отцы, я пойду в рай. Когда вы мне сказали, что я не подхожу для того, чтобы быть скитским монахом, и я начал работать как мирской и ходить в церковь только по праздникам, я услышал слова Евангелия: «Не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1) – и сказал себе: «Окаянный, исполни хотя бы это», – и это спасло меня без других трудов"». Лишь только он рассказал это, Архангел Михаил принял его душу.

Прп. Паисий Святогорец. Отцы-святогорцы и святогорские истории