Дневник

В американском штате Колорадо олениха пришла в магазин на автозаправке и, получив шоколадку, вернулась туда за добавкой с другими оленями. Об этом сообщает CBS Denver.

Продавщица Лори Джонс (Lori Jones) утверждает, что не раз видела животных на улице перед магазином, но в этот раз олениха осмелела и вошла внутрь. «Она совершенно не обращала на меня внимания, — рассказывает Джонс. — Сначала разглядывала солнечные очки, потом мороженое и чипсы».

Чтобы выпроводить олениху, продавщице пришлось отдать ей шоколадку. Она вернулась к работе, однако через несколько минут снова увидела в магазине животное. Перед ней стояла та же олениха, а в дверь магазина заглядывали ее детеныши.

Джонс пришлось пожертвовать еще одной шоколадкой. Теперь она считает, что это было ошибкой. «Нельзя кормить оленей, иначе они так и будут возвращаться», — говорит продавщица.

Помимо уже знакомой ей оленихи с оленятами, в магазин стали наведываться другие самки, а иногда приходят и самцы.

Навеяло некоторыми коментариями о женской независимости:

Мария Ивановна Арбатова встала утром, села в автомобиль, придуманный и собранный мужчинами, сделанный из металла, вылитого мужчинами из руды, добытой мужчинами; налила бензин из нефти, добытой и переработанной мужчинами; поехала по дороге, построенной мужчинами; зашла в дом, построенный мужчинами из бетона, залитого мужчинами и кирпича, положенного мужчинами, отапливаемый котельной, построенной мужчинами; поднялась на лифте, смонтированном мужчинами; включила свет от сети, проложенной мужчинами от электростанции, построенной мужчинами; залила кипятком, подогретом на газе, добытом мужчинами и полученном из водопровода, проложенного мужчинами, кофе, привезенный мужчинами самолетом, изобретенном и построенном мужчинами, выращенный на плантациях, обрабатываемых мужчинами; взяла булочку из пшеницы, посаженной и собранной мужчинами, привезенной мужчинами в магазин, построенный мужчинами; нажала на кнопку компьютера, изобретенного и собранного мужчинами; открыла программы, созданные мужчинами; зашла в Интернет, созданный мужчинами и написала буквами из алфавита, созданного мужчинами:

«Я – независимая женщина. Зачем мне эти алкоголики?»

Irina Brovin

Мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в течение нашей жизни, даже случайно, даже находясь в метро, в автобусе, на улице, на кого мы посмотрели с сочувствием, с серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно мгновение получить надежду и силу жить.

Есть люди, которые проходят через годы, никем не опознанные, проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом неизвестного им человека, который на них посмотрел с глубиной, для которого этот человек, отверженный, забытый, несуществующий — существует. И это начало новой жизни. Об этом мы должны помнить.

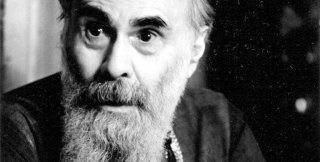

Митрополит Антоний Сурожский

«Русь родилась на Куликовом поле», — писал Василий Ключевский. «На Куликово поле пришли москвичи, владимирцы и так далее, в том числе и литовцы, а вернулись с Куликова поля русские», — напомнил Лев Гумилев.

Впереди нам столько всего предстоит, что пережить это мы сможем, только став русскими.

Роман Носиков

Слово о непогибели земли Русской

О ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ УРОВНЕ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ

«Россия старая, дореволюционная Россия, славилась своей темнотой и неграмотностью. К этой горькой славе так привыкли, что уже начинали ею кокетничать (из года в год печатая в календарях резко контрастные цифры о грамотности в Германии, в Бельгии и у нас). Констатировать нашу темноту сделалось чуть ли не хорошим тоном. После революции 1905 г. таким же хорошим тоном считалось помечтать о повышении грамотности, и такая мечта стала необходимым признаком либерального мышления. В Государственной думе не только кадеты, но и октябристы произносили горячие речи о необходимости поднять народную грамотность и на таких речах зарабатывали и добрую славу, и прогрессивное лицо.

В этих мечтаниях сказывалось не только ханжество. Для русской буржуазии действительно необходим был более грамотный рабочий, в своих речах она в иные исторические периоды была искренней. Искренность была и в пределах мечты: добивались или пытались добиваться именно грамотности, а не чего-либо большего. Рабочий, умеющий читать и писать, — приятный и практически приемлемый идеал, позволяющий надеяться на подъем промышленности, а следовательно, и на подъем кривых прибылей и накоплений. Правда, даже этот грамотный рабочий заключал в себе большие опасности: грамотность позволяет человеку читать не только деловые записки и чертежи, но и революционные газеты и прокламации, она приносит ему расширение кругозора, которое угрожает прежде всего прибылям и накоплениям. Широкое народное образование нечто большее, чем простая грамотность, и оно тем более не могло увлекать ни русское правительство, ни русскую буржуазию.

Цели царского просветительного ведомства не могли идти дальше осторожного распространения техники чтения и письма. При этом всегда подразумевалось стремление сохранить по возможности патриархальную темноту и прославленную непосредственность русского мужика. Но даже такая программа вызывала бешеное сопротивление дворянских и дворцовых кругов, курских, волынских и иных зубров, князей Мещерских, газеты «Новое время», всей романовской фамильной коллекции ничтожеств. Темнота и мракобесие были стилем последнего Романова. Недаром курсом его царствования была распутинщина — дикая и темная возня с прощелыгой, возведенным в звание пророка.

Неудивительно потому, что даже та первоначальная грамотность, о которой мечтали либеральные ораторы, находилась в очень печальном состоянии. Она достигалась при помощи самых дешевых казенных способов и в подавляющем большинстве случаев не превышала того, что теперь мы обычно называем полуграмотностью. «Статистическое» убожество русского императорского просвещения, само по себе достаточно выразительное, открыто для всех дополнялось качественной его примитивностью.

Октябрьская революция получила в наследство весьма жалкое «просвещение» народа — результат многолетней позорной и преступной политики Романовых и их клики. Толчки к просвещению, проделанные Петром Первым в начале 18 в., не выросли в большое государственное дело, и на протяжении двух столетий они были заторможены на удивление однообразной, на удивление тупой политикой охранения, охранения народа от крамолы и, разумеется, от знания.

Образовательный «актив» царской России, если не выходить за пределы цифр, был такой:

учащихся во всех школах, не считая высшей — 7 800 600

Вот это и все, что было достигнуто за триста лет романовского царствования, — 7 миллионов детей в школах. Чему учились эти дети, какое они получили образование? Об образовании можно и не говорить — они получали ту самую грамотность, необходимость которой так красноречиво обосновывали в своих речах кадеты и октябристы. Если спросить, сколько же из этих 7 миллионов детей не пошли дальше начальной школы, ответ в круглых цифрах останется тот же: 7 миллионов. Более точный ответ очень незначительно изменяет картину:

всего учащихся — 7 800 600,

в том числе в начальных школах — 7 015 000.

Следовательно, в начальной школе получали законченное образование 90 процентов всего учащихся. В этом и заключалась политика «грамотности». Так говорят голые цифры.

Еще выразительнее язык исторических воспоминаний. Добрая половина начальных школ была школами церковноприходскими — одно из самых «светлых» достижений последних Романовых, — гениальное творчество знаменитого Победоносцева. Эти школы меньше всего беспокоились о грамотности, перед ними стояла более высокая цель — воспитание народа в духе православия. На наше счастье, даже на достижение такой светлой цели царское правительство жалело средств — оно было поручено ленивым и невежественным людям: попам, псаломщикам и дешевым малограмотным учителям.

Воспитать в школах христианские доблести и главную из них — долготерпение так и не удалось, но зато, промучившись три года за изучением мертвого церковнославянского языка, ученик из этой школы выходил таким же темным, каким и входил в нее. Та незначительная грамотность, которую он уносил с собой из школы и которая позволяла статистикам что-то показывать в сравнительных таблицах, эта «грамотность» обречена была на медленное умирание.

Преобладающее в стране крестьянское население, а впрочем, и вообще все население провинции жило без книг и газет. Этим грамотным «статистам» читать было нечего. В этом «организационном моменте» крылись корни явления, которое нашими публицистами именовалось столь выразительно — «рецидив». Через несколько лет по окончании школы «грамотный» еле-еле умел брести по печатной странице, а потом вовсе терял эту способность.

Единственное знание, которое у него оставалось, — это умение нацарапать свою фамилию в случаях официальных. Подобная грамотность в подавляющем большинстве случаев была тем особым видом косноязычия, комических и жалких потуг выражаться по-книжному, которое еще так недавно привлекало внимание наших юмористов. Но и таких «ученых» людей было немного. Большинство же даже в официальных случаях ставило кресты — обычай поистине христианский».

А.С. Макаренко

Воспитание детей начинается с того возраста, когда никакие логические доказательства и предъявление общественных прав вообще невозможны, а между тем без авторитета невозможен воспитатель.

Наконец, самый смысл авторитета в том и заключается, что он не требует никаких доказательств, что он принимается как несомненное достоинство старшего, как его сила и ценность, видимая, так сказать, простым детским глазом.

Отец и мать в глазах ребёнка должны иметь этот авторитет. Часто приходится слышать вопрос: что делать с ребёнком, если он не слушается? Вот это самое «не слушается» и есть признак того, что родители в его глазах не имеют авторитета.

Откуда берётся родительский авторитет, как он организуется?

Те родители, у которых дети «не слушаются», склонны иногда думать, что авторитет даётся от природы, что это ─ особый талант. Если таланта нет, то и поделать ничего нельзя, остаётся только позавидовать тому, у которого такой талант есть. Эти #родители ошибаются. Авторитет может быть организован в каждой семье, и это даже не очень трудное дело.

К сожалению, встречаются родители, которые организуют такой авторитет на ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их слушались, это составляет их цель. А на самом деле это ошибка. Авторитет и послушание не могут быть целью. Цель может быть только одна: правильное воспитание. Только к этой одной цели и нужно стремиться. Детское послушание может быть только одним из путей к этой цели. Как раз те родители, которые о настоящих целях воспитания не думают, добиваются послушания для самого послушания. Если дети послушны, родителям живётся спокойнее. Вот это самое спокойствие и является их настоящей целью. На поверку всегда выходит, что ни спокойствие, ни послушание не сохраняются долго. Авторитет, построенный на ложных основаниях, только на очень короткое время помогает, скоро всё разрушается, не остаётся ни авторитета, ни послушания. Бывает и так, что родители добиваются послушания, но зато все остальные цели воспитываются в загоне: вырастают, правда, послушные, но слабые дети. Есть много сортов такого ложного авторитета.

Антон Семенович Макаренко

Возможна только одна биография — автобиография; перечень же чужих поступков и эмоций — не биография, а зоология, описание повадок диковинного зверя.

Если вы не поняли человека, вы не имеете права осуждать его, а если поняли, то, вполне возможно, не пожелаете этого делать.

Г.К. Честертон

ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

То, что противопоставляется закону, не есть «иго», «бремя» («бремена неудобоносимые») , приказ (императив), устрашение, — а есть, напротив, облегчение, освобождение, приглашение на пир, радость и блаженство. Царство Божие есть блаженство, как это возвещается в «заповедях блаженства» , оно есть радость, даруемая человеку, спасение, высшая красота и «очарование», gratia или благодать.

Совершенно неправильно было бы думать, что противоположность закона и благодати установлена только ап. Павлом и что христианство Павла есть какое–то особое христианство. Ап. Павел есть первый христианский философ, всего более давший для христианского гнозиса, для постижения Откровения, но он всецело верен этому Откровению. Противопоставление закона и благодати, закона и любви, закона и Царства Божия проходит чрез все Евангелия и точно формулируется, как основной принцип христианства, в Прологе Ев. Иоанна: «закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:16, 17).

Христос утверждает, что законом спастись нельзя: праведность от закона, праведность «книжников и фарисеев» затворяет вход в Царствие Божие (Мф. 23:13). А если бы можно было спастись законом, то Спаситель был бы не нужен! Наибольший праведник религии закона и пророков — Иоанн — меньше последнего в Царствии Божьем (Мф. 11:11—13). Посему горе законникам, налагающим на людей бремена неудобоносимые! (Лк. 11; 46). Здесь, следовательно, лежит порог абсолютного противопоставления: Царствие Божие есть нечто совсем иное, качественное иное и новое. В беседе с самарянкою дано самое глубокое и, быть может, самое радикальное противупоставление религии закона и иной религии «духа и истины». Религия закона разделяет людей на чистых и нечистых в силу соблюдения внешних норм, норм о времени и месте; норм, определяющих, где, как и когда ив каких формах поклоняться Богу. Но существует иное поклонение: поклонение Отцу в духе и истине; и оно прямо противополагается первому: «не на горе сей… и не в Иерусалиме»… а в духе и истине. Сама проблема религии закона со всеми ее спорами и контраверзами, разделяющими людей, прямо устраняется и снимается в силу ее недуховности. Это проблема неистинных поклонников и неистинной религии; не таких Отец ищет себе: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:7—27) *.

Философия ап. Павла с ее диалектическим противопоставлением Закона и Благодати есть только стремление раскрыть полноту этого открытия, этого «Откровения», воспринятого от Учителя.

---

* На это одно место мог бы опираться протестантизм со своим «протестом» против всяких внешних «дел закона» и против всяких внешних форм позитивной религии. Не у Павла мы находим впервые этот парадокс, это новое Откровение религии духа и благодати. Карл Барт строит на нем свой радикальный протест против всякой позитивной религии, неизбежно принимающей форму «Закона». Он истолковывает «Закон» у ап. Павла в этом широчайшем смысле, как совокупность всех религиозных установлений и учреждений, и релятивирует их все.

ПОКРЫВАЛО НА СЕРДЦЕ И ЖИЗНЬ В ДУХЕ

То, что здесь противопоставляется религии, признающей высшей ценностью «Закон», — есть иная и совсем иная ценность непосредственного мистического общения с Абсолютом, с Богом, со Св. Троицею; это то самое «вещей обличение невидимых» и «гипостазирование надежд», которое an. Павел определяет, как веру. «Закону» противопоставляется «вера», как непосредственное отношение между Богом и человеком, не через посредство приказов и запретов Закона, а в интимно–сердечном соприкосновении любви; с нею связано ответное воздействие Божества, дарующего радость, «благодать» и утешение Духа Св., творящего Царство Божие при сотворчестве, при «кооперации» человека. Таким образом, «закону» можно противопоставлять веру, благодать, стяжание Духа Св., любовь, Царство Божие. Система этих понятий, переходящих одно в другое, выражает новую систему ценностей.

«Закон» преграждает путь в Царство Божие, он есть преграда между людьми и преграда между Богом и человеком. На путях «Закона» невозможно то интимно–сердечное взаимоотношение любви, взаимоотношение Богосыновства, которое спасает, преображает, «обоживает» человека и создает Царство Божие сначала «внутри нас», а затем и везде. Оно невозможно потому, что Закон есть «покрывало, лежащее на сердце», которое и «доныне остается неясным» для тех, кто еще всецело живет в Ветхом Завете (а таких и в наши дни большинство). Бог закрыт для сердца человека, отделен завесою Закона. Нет отношений дружбы и сыновства, а есть отношение Законодателя и подданного, Владыки и раба. Раб боится взирать на Господина и лишь слышит его голос в императивах Закона.

Существует такое понимание отношения между человеком и Богом, при котором вся религиозная связь, все «почитание» и «благоговение» выражается исключительно в изучении Торы, в изучении, толковании и соблюдении «заповедей человеческих». Уже у пророка Исайи мы находим яркий протест против законничества и Торы: «благоговение», которое выражается в «изучении заповедей человеческих» (Ис. 29:13), в нагромождении «заповеди на заповедь и правила на правило», есть ложное благоговение: оно губит и запутывает «в сетях» законничества (Ис. 28:10, 13).

Исайя здесь предвидит то, что впоследствии выскажет Христос, подтверждая слова пророка: такое почитание — тщетно (Мк. 7:7—13). Сердце при этом «далеко отстоит» от Бога, оно отделено от Бога сетью правил, завесою закона. Это и есть то «покрывало на сердце», о котором говорит ап. Павел.

Покрывало закона снимается с сердца Христом. Сердце начинает жить в Духе и дышать духом свободы: «но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». Мы, христиане, не отделены завесою Закона от Бога, «мы взираем на славу Господню… открытым лицем» и «преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3; 14—18).

РАБСТВО ЗАКОНА И БЛАГОДАТЬ СВОБОДЫ

Далее пребывание под Законом определяется как рабство, а благодать Христова как свобода. Есть два завета, говорит ап. Павел, «один от горы Синайской, рождающий в рабство», — это «нынешний Иерусалим, ибо он с детьми своими в рабстве»: другой: «вышний Иерусалим, он свободен, он матерь всем нам» «, мы дети свободной. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». «К свободе призваны вы, братья», а потому не возвращайтесь снова под иго закона: вы уже не рабы, но сыны (см. гл. 4 и 5 к Гал.). Нынешний Иерусалим, о котором говорит Апостол, есть сфера подзаконная, сфера права и государства и общества (народного этоса), то, что Августин называет civitas terrena, но «вышний Иерусалим» — это civitas Dei, это Царство Божие, это Новый Иерусалим, изображенный в последней главе Апокалипсиса, это прославленная и царствующая Церковь, она свободна и она «матерь всем нам». Здесь сфера не подзаконная, а сверхзаконная, метаюридическая, сфера благодати, любви и свободы: «На таковых нет закона!».

ЗАКОН ДЕЛ И ДУХ ЛЮБВИ

Закон Моисеев (и, в сущности, всякий закон) касается всех сфер человеческого поведения и человеческой деятельности — религиозно–ритуальной, моральной и правовой. В нем есть важное и неважное, ценное и неценное, божественное и небожественное. Самое ценное в нем — это борьба со злом и запрещение преступления («не убий», «не укради», «не прелюбо сотвори»). Однако и в этой борьбе, как увидим далее, закон постоянно терпит неудачу. Происходит это оттого, что радикальное преодоление зла с христианской точки зрения достигается не внешним пресечением зла (не negatio negationes Гегеля), не обратным злом, а положительным созиданием добра. Но закон не есть высшая творческая сила. Высшая творческая сила есть любовь. Больше того, любовь есть высшая ценность и святость, венец достижений, ибо «Бог есть любовь». Конечная «цель» евангельского провозвестия, говорит ап. Павел, «есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5). Вот чего закон принципиально достигнуть не может, ибо в этих сферах Закон не действует, императив не действует: нельзя приказать или запретить любить; нельзя приказать или запретить «нелицемерно верить», ибо вынудить можно только лицемерие. Сфера чистого сердца — метаномична. Императивы закона касаются лишь внешних поступков и деяний. Вот почему ап. Павел постоянно употребляет выражение: «дела закона». И вот почему он непрерывно утверждает, что «спасение не от дел» и что «человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» (Гал. 2:16, 3:11). Причина лежит в том, что чрез дела закона нельзя стяжать Духа (Гал. 3:2—10, 14). Но что значит быть в духе, жить духовно? Это значит, обладать тем «совершенством в совести» (Евр. 9:9, 14), тем преображением сердца, которое нельзя приказать законом, нельзя вынудить никакими императивами: «плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Если этих даров духа нет — их нельзя вынудить никаким законом; если они есть — закон не нужен; «на таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23).

В законе, как сказано, есть важное и неважное, есть правда и неправда. Абсолютное соблюдение закона может в конкретном случае превратить summum ius в summa iniuria. Христос показал, что оно может противоречить любви (напр., соблюдение субботы как абсолютного запрета что–либо делать и, след., делать добро, лечить, спасать упавшую овцу (Мф. 12:1—13; Лк. 6:1—12; Мк. 3:1—7), и потому сам с учениками своими на каждом шагу нарушал Закон, утверждая, что «не человек для субботы, а суббота для человека» и «Сын человеческий есть господин и субботы». Эти нарушения строгости закона постоянно ставились Ему в вину фарисеями, а затем и церковной властью. Он не соблюдал субботы, омовений, постов, он присутствовал на пирах, пил вино, он общался с нечистыми, беседовал с мытарями, грешниками, блудницами, самарянами, — и то же делали его ученики! Наконец, он не осудил женщину, которая по закону должна была быть осуждена и побита камнями.

Конечно, все эти нарушения закона являются нарушениями не ради «беззакония», а во имя любви. Но для того чтобы решать, когда в конкретном случае нужно исполнить закон и когда нарушить — нужна высшая инстанция, совершенно независимая от закона и стоящая выше закона. Такой инстанцией является вера, как предвосхищение идеалов Царствия Божия, и любовь, связанная с нею, любовь, как непосредственная интуиция Богосыновства. В этом смысле человек выше закона и должен оставаться господином закона.

* * *

Итак, существуют два пути, противоположных и взаимно исключающих друг друга: путь закона, как путь проклятия и осуждения, — и путь веры во Христа и обновления Святым Духом, как путь, снимающий «клятву» и дающий спасение; «служение осуждения» противополагается «служению оправдания», «служение смертоносным буквам» противополагается «служению духа», ибо «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6-9).

Противопоставление закона и благодати все более обостряется у ап. Павла и достигает антиномического, контрадикторного отношения между ними «, с особой силою выраженного в Послании к Галатам: закон и благодать Христова несовместимы, как несовместимо проклятие и спасение, рабство и свобода, надежда на плоть («закон заповеди плотской») — и надежда «не на плоть», а на дух **; как несовместимо, наконец, «покрывало на сердце» и сердце, открытое Богу.

Эту несовместимость ап. Павел еще раз нарочито подчеркивает и показывает с двух сторон:

1) Со стороны закона. Пребывание в законе исключает благодать: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати»; «если вы обрезываетесь (а обрезание здесь прямо определяется, как символ закона во всем его объеме), не будет вам никакой пользы от Христа» (Гал. 5:2—5).

2) Со стороны благодати. Пребывание в благодати исключает закон: «Вы не под законом, а под благодатью» (Рим. 6:14—15). «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание (иначе говоря, не имеет силы никакой закон), но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6) — «ни обрезание, ни необрезание, ? новая тварь» (Гал. 6:15). Благодать духовного обновления исключает подзаконное состояние: «если же вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал. 5:18)… «на таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23).

Тезис «закона» исключает антитезис «благодати»; и антитезис «благодати» исключает тезис «закона». Получаем настоящую антиномию двух великих систем ценностей двух религиозных святынь: антиномию закона и благодати. Первое решение, которое встает с диалектической необходимостью, есть решение, односторонне утверждающее антитезис «благодати»; и через него необходимо пройти: в нем выражается трагическое столкновение двух систем ценностей и победа высшей системы ценностей, открытой Христом.

Гал. 2, 3: Тит. 3:4—7; 1:9; Еф. 2, 8, 9: Рим. 3:19. 20. Гал. 3:10 —14: 4:2I; 5:8. 12. 13; Флп. 3:3—4: Гал. 4:9-10.

Всякое смешение и наивное совмещение этих систем должно быть отвергнуто. Всякую попытку соблюдения «Закона», всякое возвращение в состояние подзаконности ап. Павел рассматривает как падение, как измену Христу, как потерю свободы, как возвращение к рабскому состоянию: «для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (Гал. 4:9—11; Кол. 2:16). «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» *. Иными словами, бойтесь впасть в «закон». Так и говорит апостол: «берегитесь обрезания» (Флп. 3:2). И так же думали о законе и другие апостолы (Деян. 15:10). Нужно «умереть для закона, которым были связаны, освободиться от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим. 7:4, 6). Чтобы жить для Бога — нужно умереть для закона (Гал. 2:19). Трудно сильнее выразить отвержение закона.

В Евангелии и в Посланиях развертывается ряд отрицательных суждений о «Законе», возрастающих в силе: закон — «не без недостатка», он «ничего не доводит до совершенства», им нельзя оправдаться, он «служение осуждения», «ветхая буква», «ветхая одежда», «ветхие мехи», «ветшающее и стареющее, близкое к уничтожению»; он есть «заповедь и предание человеческое», надежда на плоть, суеверие, «тщета», «сор», «заднее», «покрывало на сердце», рабство, «смертоносная буква», он «производит гнев», разделяет людей, «отчуждает», воздвигает «преграду», создает «вражду». Наконец, Христос «разрушает» эту преграду закона; устанавливается, что закон есть «заповедь, отменяющаяся по причине ее немощи и бесполезности»; а потому: «горе вам, законники!» **

Несовместимость закона и веры, закона и благодати выражается в том, что закон помещается в прошлое, а благодать в настоящее и будущее! Две системы ценностей исключают друг друга во времени, одна сменяет другую: закон есть «заповедь, прежде бывшая», а теперь отменяющаяся. Новый Завет показывает ветхость старого (Евр. 7:18; 8:13). «Кто во Христе — тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17), надо забыть то, что позади, и устремляться вперед (Флп. 3:13; Гал. 6:15). Все это точное выражение той самой мысли, которая высказана в евангельских словах: «закон и пророки до Иоанна, — отныне Царствие Божие возвещается», и «озирающийся назад не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:60—62).

* Гал. 5:1. Это «иго рабства», как видно из предыдущей главы, есть закон Моисеев.

** В добавление к уже цитированному выше см.: Евр. 10:1; 7:19; 8:13; Флп. 3:7; 8:13; Рим. 4:15; Еф. 2:11—20.

Здесь становится возможным то историософское оправдание и относительное признание закона, которое мы встречаем у ап. Павла. Старая система ценностей сменяется новой, но она могла иметь ценность в свое время.

Закон дан «до времени», до пришествия некоторого нового (совсем нового!) высшего состояния, которое было обещано еще Аврааму, составляло предмет «обетования» (Гал. 3:16—18): «для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование» (Гал. 3:19). Это обетование есть вера в Иисуса Христа (Гал. 3:22) и то новое состояние человечества и мира, которое с этою верою возникает: новая тварь; «а до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере» (Гал. 3:23).

«Заключение под стражею закона» «по причине преступлений» имело смысл в свое время, в другом историческом возрасте человечества: закон имел смысл как низшая форма борьбы с преступлением, но он потерял этот смысл. Закон есть «преходящее», а преходящее теряет смысл пред лицом вечного и пребывающего (ср. 2 Кор. 3:11). В свете этой мысли нам как бы дается первое и простейшее объяснение того относительного признания «закона», которое повсюду присутствует у ап. Павла, несмотря на полемику с законом. Старая система ценностей затмевается новой и потому отходит в прошлое: «то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы» (2 Кор. 3:10). Закон преходящ, и Христос есть конец закона.

То решение антиномии закона и благодати, которое было доселе установлено, вырастает пред нами с диалектической необходимостью. Через него прошел Лютер, и в этом его громадная заслуга. И мы чувствуем, что это решение нельзя обойти, но вместе с тем чувствуем, что на нем нельзя остановиться: диалектическая цепь идет дальше.

То, что ценно в этом первом решении, — это сознание трагической несовместимости двух систем ценностей, закона и благодати. И Лютер эту несовместимость сознавал. Но спасение только верою, при полном устранении «дел закона», есть решение слишком легкое и потому иллюзорное. Не так легко избавиться от «Закона», ибо вся наша жизнь состоит из дел и опутана законами. Сознание трагической несовместимости ветхого и нового Адама должно еще оставаться. Антиномия еще не решена, и ее решение нельзя себе представлять столь легким. Решение в одну сторону (в сторону антитезиса) есть рассудочное решение, недиалектическое, т. е. обрывающее цепь мысли, идущую далее.

ТРАГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ ЗАКОНА И БЛАГОДАТИ

Несовместимость закона и благодати совсем не есть только теоретическая антиномия, философская, этическая и нравственно–богословская; нет, это жизненный трагизм, развертывающийся в истории и, быть может, повторяющийся в жизни каждого из нас. Столкновение несовместимых ценностей есть трагизм. Каждая великая система ценностей имеет своих поклонников и они вступают в борьбу друг с другом. Служители «закона» всегда гнали и будут гнать поклонников свободы и духа: пророков, мудрецов и святых. Рожденный в рабстве гнал и будет гнать свободнорожденного. Ап. Павел выражает этот вечный трагизм в своей ветхозаветной «аллегории»: «но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Эти два брата не могут жить рядом и вместе. Что же делать? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной» (Гал. 4:29—30) *. Конфликт ценностей превращается в трагическое столкновение их носителей. Оно предсказано Христом и высказано сильнее, чем в этом «иносказании» ап. Павла: горе вам, законники, налагающие бремена неудобоносимые, ибо к вам будут посланы пророки и мудрецы и апостолы и праведники, «и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город»; «да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира». Кто же «род сей»? Дважды повторяется, в конце и в начале обличения, что это законники, взявшие ключ разумения (Лк. 11:44—52; Мф. 23:29—37); закон через своих служителей, носителей и истолкователей гонит пророческий дух, свободу и благодать. И пределом этого гонения является распятие Христа: «мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, ибо сделал Себя Сыном Божиим» (Ин. 19: 7).

Вот где выявлена трагическая несовместимость закона и благодати, как основная трагедия жизни, трагедия креста, трагедия Голгофы. Закон признал свою несовместимость со Христом, осудил Христа и проклял Христа, «ибо написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал. 3:13; Втор. 21:23). Распятие есть, таким образом, проклятие закона, обращенное против Христа, позорная казнь, присужденная ему законом и по закону. Но зато Христос освободил нас, искупил нас «из проклятия закона», «подвергшись за нас его проклятию» (Гал. 3). Так всегда было и будет, в этом есть вечный трагизм: всякий, кто захочет освобождать от «проклятия закона», подвергнется сам проклятию закона.

Трагическое столкновение религии закона и сверхзаконной религии благодати повторилось в душе, в жизни, в судьбе ап. Павла. В этом его жизненная драма и вместе с тем основная тема его посланий. Смерть Сократа, по слову Вл. Соловьева, была «жизненной драмой Платона». Она выражает столкновение «законов» и свободной философии **. Платон преодолевал трагизм посредством изменения «законов», посредством облагороженного законничества: свободная философия должна стать суверенным законодателем. Внехристианский и дохристианский мир иного решения не знает .

* Значит, благодать должна изгнать законничество, иначе законничество изгонит благодать.

** «Антигона» выражала столкновение человеческого закона (декрета) и религиозной традиции.

Распятие Христа было «жизненной драмой» ап. Павла, тем более трагичной, что он сам продолжал Его распинать («Савл! что ты гонишь Меня?» 36). Столкновение Савла и Павла в единой душе человеческой есть одна из мощнейших трагедий. Она разрешается принципиальным преодолением «законничества» во всех его видах, сублимацией души, ее поднятием на новую, высшую ступень благодати, открытием новых святынь и ценностей.

ПРИНЦИП ЗАКОНА У ГРЕКОВ И РИМЛЯН

Но не только система ценностей еврейского народа объемлется формой «закона», а совершенно так же система ценностей римской и греческой культуры. Закон есть основная святыня всего античного мира, основной принцип всей дохристианской и внехристианской этики. Жизнь в законе, в праве и государстве есть совершенная жизнь. Это убеждение живет в народном сознании, выражается в поговорках, в изречениях популярной морали и педагогики, вроде следующих:

Кир, спрошенный, кого он назовет несправедливым, отвечал: не применяющего закон.

Солон, спрошенный, как наилучшим образом живут в государствах, ответил: если граждане повинуются властям, а власти законам.

Демосфен говорил, что законы — душа государства.

Демадий говорит: для рабов — необходимость есть закон; а для свободных — закон есть необходимость.

Тот же принцип закона лежит в основе всей философской античной этики.

Сократ был мучеником закона: лучше умереть, соблюдая закон, чем жить, нарушив закон, такова тема Платонова «Критона». Сократ в темнице видит, как приходят к нему «Законы» и говорят: мы вскормили тебя и вспоили, мы дали тебе жизнь, отечество и все ценности, которыми ты жил; неужели ты можешь помыслить о том, чтобы нас попрать? Вот обожание «закона», как живой святыни, апофеоз самой формы закона даже и тогда, когда она облекает собою несправедливость.

Этический идеал расцвета греко–римской культуры есть идеал государства, идеал законодательного совершенства, идеал справедливости, как гармонии всех струн (Платон), как светила, более прекрасного, нежели вечерняя и утренняя звезда (Аристотель). Но справедливость есть идеальная закономерность, «естественный закон». И если Платон назвал «Законами» свое последнее произведение, то, в сущности, и «Государство» свое он мог бы назвать «Законами», ибо для него государство есть воплощение закона, порядка, меры («симфонии» и «симметрии»). И для Аристотеля совершенное государство есть то, в котором властвует закон. А вне государства нет жизни для человека: «вне государства — или животные, или боги». Человеческое совершенство есть совершенство государства и совершенство законов *.

* Аристотель не подозревал, конечно, что христианство будет утверждать именно этот, им исключаемый, парадокс: «А я говорю вам: вы боги и сыны Всевышнего все». Поскольку мы «боги» и сыны Всевышнего — мы живем вне государства и вне закона. Царство благодати, сфера обожения — сверхприродна, сверхзаконна, метаполитична.

Евреи, несомненно, самый трагический народ и сходны в антиномичности своей души с русским народом — это душа Савла и Павла. Душа еврейского народа рождает из себя позитивную «религию» законников, взявших ключ разумения, т. е. религию официальной церковной иерархии и ею признанной теологии; и вместе с тем рождает ее противоположность: «религиозность» пророков, мистиков и духовидцев. Бубер отлично видит эту антиномию, но решает ее слишком просто; существует и другая антиномия еврейского народа, которую можно выразить так: евреи самый исторический и вместе с тем самый неисторический (консервативно–бытовой) народ. Их историчность не нуждается в доказательствах: их судьбы определяют начало истории и летосчисление, их взор всегда устремлен в мессианское будущее, к концу времен, они полны желания делать историю, самый беспокойный и революционный народ, и притом народ, который все время присутствует на сцене истории, когда многие другие великие народы давно уже сошли с нее. Но с другой стороны, их неисторичность, их бытовая неподвижность, выраженная в законе, — тоже очевидна. Это фундаментальная антиномия закона и веры, закона и благодати. Все мистические течения в еврействе — и Филон, и каббала, и хасидизм, и Бубер — представляют собою настойчивые искания «благодати», удивительно подтверждающие недостаточность религии закона.

ИДЕЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАКОНА

Если поздний античный мир на закате своем разочаровался во всех формах государства, то он все же никогда не потерял веру в принцип Закона. Только на место положительного Закона (национального «Полиса») как высшей ценности стал естественный закон, naturae, как высший принцип добродетели, как идеал мудреца, имеющий универсальное, сверхнациональное, всеобщеобязательное значение.

Стоическая философия делает закон универсальным космическим принципом: это порядок мира, порядок природы, божественный закон, который есть вместе с тем закон нашего разума и сообразование с которым есть добродетель. Естественный закон есть выражение божественного порядка (ordo) и Провидения, управляющего миром. Значимость положительных законов для стоиков определяется тем, насколько в них выражен естественный закон. На этой же точке зрения стояли философствующие римские юристы. Рим не имел своей философии, он питался отчасти Стоей, отчасти эпикурейством. Но он имел свое право и свой юридический гений, которым, в свою очередь, питались и еще питаются народы. Стоическое обожествление закона и справедливости было всего ближе сердцу римских юристов и вообще сердцу римского народа **.

** Таким образом, «законничество» вовсе не составляет особенности еврейского нравственного сознания. Римляне тоже законники. И все, что Христос говорит о «законниках», относится ко всей внехристианской и дохристианской этике. И понятие «союза» и «общественного договора» занимает в греко–римском сознании столь же важное место, как понятие «Завета» (Berit) в древнееврейском сознании. Власть императора конструировалась посредством общественного договора. Но в эллинском сознании, так же как и в еврейском, всегда существовало подпочвенное духовное течение, устремленное к сверхполитическому, сверхъюридическому общению с ближними и с Богом. Оно выражается в культе дружбы и в мистике платонизма и неоплатонизма. Однако это течение, как и у евреев, остается эсотерическим. Всякая этика и религия закона имеет некоторое предчувствие этики и религии благодати. В этом подтверждение полноты и истинности христианской системы ценностей.

Учение о естественном праве, о lex naturae, о «неписаном» законе или о законе, «написанном в сердцах», — расширило сферу действия принципа «закона», объем понятия закона до последних пределов и вознесло ценность такого «божественного» закона до предельной высоты. Естественный закон стоит над законом еврейским, римским и греческим и объемлет их, как свои более или менее совершенные выражения *. Возникает соблазн признать естественный закон имеющим значение «для всех времен и народов» и понять всякую этику и всякую добродетель как соблюдение естественного закона совести, закона, написанного в сердцах.

«Этика преображенного Эроса» Борис Вышеславцев

Декарт, как мы видели, вводит различение потенциальной и актуальной бесконечности, чтобы отстоять свою аксиому зависимости и отвергнуть человекобожество. Его аргументация такова: человек и человечество потенциально бесконечны; они отделены принципиально (hiatus) от актуальной бесконечности Бога, и вместе с тем фундированы в ней, зависят от нее. Фундированность категории потенциально–бесконечного в категории актуально–бесконечного подтверждена Лейбницем, Гегелем, Кантором, и не опровергнута еще никем. Соображения Декарта незыблемы.

Но в них есть один недостаток: указанная опасность отождествления Бога со всеединством. Опасность, однако, устраняется признанием иррациональности и трансцендентности Абсолютного. Бог не меньше,а больше актуальной бесконечности. Он ее трансцендирует. Он «скрывается за стеною актуально–бесконечного» (так можно перефразировать слова Ник. Кузанского: «intra murum coincidentiae oppositorum».

Поэтому, если человек фундирован в актуально–бесконечном, то он вместе с тем фундирован в Боге, ибо Бог держит мир и все кольцом актуальной бесконечности; иначе говоря, актуальная бесконечность фундирована в Боге.

Но далее, если Бог более чем актуальная бесконечность, то, может быть, и человек более чем потенциальная бесконечность? Разве он не поднимается над временем и не смотрит в вечность? Если бы это и было так, то все же аксиома зависимости осталась бы непоколебленной: актуально–бесконечное ego осталось бы фундированным в Абсолютном. Ибо актуально–бесконечное ego трансформирует само себя, открывая беспредельно–иррациональный простор Абсолютного.

Однако человек существо антиномичное: он «на пороге как бы двойного бытия» (Ф. Тютчев: «О, вещая душа моя!») , он всегда в конце концов конечен (на этом особенно настаивает Гейдеггер); порою кажется, что даже «бесконечная потенция» есть преувеличение сущности человека. Эрос — антиномичен. Поэтому все виды зависимости присутствуют в нашем существе, все виды фундированности: фундированность в потенциально–бесконечном, в актуально–бесконечном и в Абсолютном. Ибо в нас самих есть и конечность, и потенциальная бесконечность, и актуальная бесконечность, и, наконец, последний транс в Абсолютное — просвет в Абсолютное, или (для иных) «тьма» Абсолютного.

Последняя база аксиомы зависимости есть свобода транса, последнего транса в Абсолютное. Зависимость доказывает возможность транса и наоборот: они тождественны. И удивительным образом как раз свобода транса открывает тот свободный простор Абсолютного, в котором мы фундированы и от которого зависим, которым дышим. Напротив, если бы не было никакой зависимости от другого (das ganz Andere), то это означало бы нашу закованность в самом себе, нашу пойманность в заколдованном круге самосознания, иначе говоря, невозможность свободного транса, свободного выхода в последний простор Абсолютного.

Таким образом, последняя и высшая мистическая «зависимость» есть единственная в своем роде и ни с чем не сравнимая свободная зависимость. В некотором подобии она присутствует во всякой любви; в своей подлинной сущности она открывается Эросу в его последнем трансе.

* * *

Трансцендентальная сфера «идей», смыслов, сущностей, категорий есть всеединство, актуально–бесконечная система; даже преимущественный и чистейший образец последней, как это показывает Плотин, называющий эту систему «ума». Именно в силу этого последний трансцензус в сферу трансцендентного Абсолюта тоже есть актуально–бесконечный транс, ибо он оставляет за собою некоторое высшее, идеальное всеединство, которое очень легко смешать с Абсолютным, ибо оно есть последняя ступень «ума»

«Этика преображенного Эроса» Борис Вышеславцев

Я знаю, что все, что есть хорошего и бесценного (литература, любовь, искренняя идея), все это вырастает на основании страдания и одиночества.

Андрей Платонов

Преподаватели, подменявшие других преподавателей, обычно студентам не представлялись. Не представился нам и Чудотворцев, хотя отодвинул стул и сел за преподавательский стол как-то многозначительно, как мне, во всяком случае, показалось. Я подумал, может быть, он полагает, что его и так все знают. Конечно, я бы мог обратиться к нему по имени-отчеству: Платон Демьянович, но то ли повода не представилось, то ли я счел это неуместным, то ли просто не решился или решил не подводить его, если это действительно опальный Чудотворцев. С другой стороны, может быть, он приступил к занятиям слишком энергично, так что чуть ли не застиг врасплох нас, привыкших к мягким манерам нашей римской бабушки Нины Павловны. Чудотворцев предложил нам читать и переводить очередной текст из учебника, начинавшийся словами: «Roma condita est in Latio, in sinistra ripa fluvii Tiberis…» Когда первая же вызванная студентка перевела эту фразу: «Рим был основан в Лациуме на левом берегу реки Тибр», Чудотворцев покачал головой, то ли одобрительно, то ли скептически, то ли голова у него просто тряслась. Однако одним переводом Чудотворцев не удовлетворился. Он попросил студентку определить, какая форма какого глагола «condita» и улыбнулся уже явно иронически, когда она сказала: conditeo, conditi, condita. «Видите ли, милочка, – любезно отозвался Чудотворцев, – в латинском языке действительно имеется слово „conditio“, но означает оно „сдабривание“, то есть добавление приправ к тому или иному кушанью. От этого слова, если вам угодно, происходит слово „кондитер“, а латинское слово „conditor“, основатель или родоначальник, происходит от глагола „condo-condidi-conditum“. Отсюда и „condita“ (основана), так как „Roma“ по-латыни женского рода, скажем… ну скажем, как „Россия“». После этого работа над текстом шла своим чередом. Когда я прочитал и перевел свою фразу, Чудотворцев индифферентно кивнул головой. Но когда занятие уже близилось к концу, преподаватель вдруг встал, резко отодвинул стул, шагнул к доске, взял мел и крупными, несколько корявыми буквами написал на доске слово «Roma». «Будьте любезны, прочтите», – обратился он к нам. «Roma», – прочитали мы нестройным хором. «Что вы можете сказать об этом слове?» – спросил Чудотворцев. «„Roma“ значит „Рим“», – откликнулось несколько голосов. «А конкретнее», – продолжал спрашивать Чудотворцев. «Существительное женского рода», – откликнулась первая спрошенная студентка. «Прочтите это слово с конца», – предложил нам Чудотворцев. «Amor», – неуверенно протянул нестройный хор. «То-то и оно», – отозвался Чудотворцев, с непонятным удовлетворением потирая руки. «А кто мне переведет это слово?» – с вызывающей настоятельностью обратился к нам профессор. «Amor – бог любви», – ответил я почему-то неуверенно. «Или просто любовь, хотя это совсем не просто, никогда не просто, – подтвердил Чудотворцев с таинственной торжественностью. – Вот в этом, пожалуй, и заключается тайна римской истории, тайна, которую рекомендую вам запомнить. В некоторых семитских языках, а также… в древнебиблейском слова читаются справа налево, а не слева направо, как по-латыни. Название, вернее, имя Вечного города означает „любовь“. Это опять-таки просто и непросто. Древнее сказание, обновленное Вергилием, связывает судьбу Рима с Энеем, который был сыном троянца Анхиза и богини Афродиты, она же Венера, богиня любви. Через любовь nomen Roma возводится к Верховному Богу, а Бог, как известно, есть Любовь. (На этих словах Чудотворцев слегка осекся.) Обратите внимание: по-латыни „Roma“ женского рода, „Amor“ же мужского, а по-русски наоборот, „Рим“ мужского рода, а „любовь“ женского».

– Но позвольте! – вскинулся я, забыв поднять, как полагается, руку. – Но ведь по-русски «Рим» как раз мужского рода. Значит ли это, что с любовью соотносился лишь первый Рим Roma, а Третий Рим никакого отношения к любви не имеет? Не потому ли поэт сказал: «Смирится в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть»? (Я вовремя спохватился и не процитировал дальнейшего: «И Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть», так как Чудотворцев приметно вздрогнул.) Разумеется, рядовому советскому преподавателю неоткуда было знать эти строки Владимира Соловьева. Но Чудотворцев не удержался и ответил мне:

– А вы вслушайтесь в слово «смирится». Какой, по-вашему, главный компонент в этом слове?

– Мир, – ответил я.

– Верно. А вы знаете, как пишется… как писалось слово «Рим» по старой орфографии?

Мне сразу вспомнилось название повести Гоголя «Римъ» в моем дореволюционном однотомнике, и я неуверенно ответил:

– Мне кажется, знаю.

– Тогда выйдите, пожалуйста, к доске и потрудитесь написать, – предложил мне Чудотворцев.

Неумение писать мелом на доске причиняло мне нестерпимые мучения еще в школе, а в институте мне постоянно напоминали, что я не смогу работать учителем, если не выучусь писать на доске. Тем не менее я написал еще корявее, чем Чудотворцев, но по возможности крупно, чтобы он мог прочесть: «Римъ». Помнится, я даже твердого знака не забыл. Чудотворцев одобрительно улыбнулся:

– Вот и славно. А теперь прочтите справа налево то, что вы написали.

– «Мир», – прочел я.

– Совершенно верно. Вот и ответ на ваш вопрос. Если «Roma» втайне обозначает «любовь», «Рим» обозначает «мир», не мip как вселенную, а мир как состояние народов, отсутствие войны. Заметьте, что такое значение слова мы находим в латинском «Рах Romana», мировое пространство, мiръ, если хотите (он накорябал это слово с «i» на доске), мip, говорю я, где установлен мир властью любви, то есть Рима. Итак, Третий Рим смиряется, смиряет, усмиряет. Чтобы установился мир во всем Mipe, нужно, чтобы Третий Рим распространился на весь мир. Заметьте, что между «мiром» и «миром» в произношении нет никакой разницы. Не в этом ли неосознанный, но тем более глубокий смысл орфографической реформы: мир во всем мире – это Третий Рим, который стоит, а четвертому не быть…

В это время зазвенел звонок. Занятия кончились, и студенты повскакали со своих мест. Разговор профессора со мной должен был казаться им заумной тарабарщиной, как сама латынь. В коридоре я подошел к Чудотворцеву и, все еще не отваживаясь назвать его по имени и отчеству, ни к селу ни к городу брякнул:

– Извините, но я читал «Бессмертие в музыке».

Чудотворцев пристально вгляделся в меня сквозь очки:

– А позвольте узнать, как ваша фамилия?

– Фавстов, – ответил я.

– Душевно рад вас видеть. – Чудотворцев сердечно пожал мне руку, как будто мы были давно знакомы, но не виделись много лет. Он удалился поспешно, насколько ему позволяла шаркающая старческая походка. Не заподозрил ли он в моих вопросах опасную для себя провокацию? Или, напротив, счел разговор со мной и вообще мое появление знамением новых либеральных времен, чему боялся поверить? Общаясь впоследствии с ним, я так и не добился ответа на эти вопросы.

«Похоже, это он», – сказала моя тетя Маша, когда поздно вечером я подробно описал ей нашего эпизодического преподавателя латыни. «Ты-таки встретился с ним», – добавила она, резким движением поправив пенсне, судорожно поджав губы и потянувшись к папироске, как будто без нее она уже не смогла бы разомкнуть губ. Все это означало, что я вторгся в область семейных тайн, а они делились на две категории: некоторые из них я должен был знать, но ни с кем никогда ни под каким видом не говорить о них. Так, например, категорически запрещалось говорить о том, что у меня дедушка расстрелян во время красного террора. Большую же часть семейных тайн не полагалось знать мне самому, и давнишнее знакомство тети Маши, как вообще нашей семьи, с профессором Чудотворцевым было из числа этих тайн. Тайны второй категории, наиважнейшие, открывались мне постепенно, иногда случайно, кое о чем я, в конце концов, догадывался сам, что иногда поощрялось, но чаще всего долго, а то и никогда не получало подтверждения. Так лишь перед тем, как подать бумаги в институт, я узнал, что моя тетя Маша, тетя Мамаша, как я все еще иногда называл ее, – собственно говоря, не тетя мне, а двоюродная бабушка, тетка моей матери, а судьба моих родителей неизвестна. Отца я вообще не помнил, а мать едва, как сквозь сон, припоминал, и до сих пор не могу с уверенностью сказать, что мне вспомнилось, а что приснилось.

Когда в теснейшем кругу наших мочаловских знакомых распространялся какой-нибудь сомнительный слух или, не дай Бог, сплетня, кто-нибудь непременно восклицал: «Ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна», и моя тетушка (я и впредь буду называть ее так) поджимала губы вышеописанным образом, хотя в данном случае это могло означать улыбку, и говорила: «Не княгиня, а княжна!» Моя тетушка (двоюродная бабушка) Марья Алексеевна действительно происходила из княжеского рода Горицветовых, полузабытого, как это обычно случается в России с родами действительно старинными, что, может быть, и к лучшему: иначе они были бы поголовно истреблены, если не при Иване Грозном, то при Петре Великом, а если не при Петре Великом, то при большевиках. Впрочем, истинно старинные роды России не напоминают о себе не потому что пытаются выжить во что бы то ни стало, а потому, что у них считается дурным тоном напоминать о себе и, возможно, для этого имеются также другие, тем более веские, ибо тайные основания.

Владимир Микушевич. Воскресение в Третьем Риме

Нина Герасимовна насторожилась, увидев, что ее воспитанница пренебрегает не только Лажечниковым, но и Тургеневым. Она совсем было перестала читать беллетристику, когда узнала, что в романах «про неправду все написано», как говорил Смердяков. Наталья никак не могла понять, зачем ей читать всякие выдумки. Нина Герасимовна не сумела переубедить ее, объясняя, что такое реализм в литературе. Наталья оставалась при своем мнении. В книгах она ценила только глубину мысли и красоту слога, не находя ни того ни другого в сочинениях своих русских современников. Неожиданно она обрела, впрочем, русского автора по себе. Этим автором оказался Лермонтов.

Конечно, Наталья не могла не прочитать своего в строках «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием». Она повторяла про себя вместе со скитским покаянием строки «Казачьей колыбельной»:

Дам тебе я на дорогу

Образок святой;

Ты его, моляся Богу,

Ставь перед собой.

Сохранился рассказ Чудотворцева о том, как мать читала ему эти строки; сохранился и образок, подаренный ею. Уже слепой, Чудотворцев действительно ставил его перед собой. Но особенно поразило Наталью «из пламя и света рожденное слово». Это слово стало символом ее веры. Только такого слова она и искала в книгах. Ее интересовало одно: исповедание веры. Только этого она ждала и требовала от любого автора, а когда она такого исповедания не находила, то навсегда закрывала книгу, не понимая, зачем ее читать. Но Лермонтов вел ее, вернее, влек дальше, и Наталья шла за ним в мир иной, как его предок Томас Лермонт шел в страну фей следом за белым оленем. Очень рано на этом странном пути Наталья повстречала Демона.

Однажды во время верховой прогулки восьмилетняя Наталья (она твердо сидела в седле с пяти лет) спросила свою крестную, неужели Демон тоже выдуман, как, например, Дед Мороз. Нина Герасимовна натянула поводья, задерживая иноходь своей лошади (Наталья вынуждена была последовать ее примеру) и махнула рукой в сторону ближайшего поворота (горная тропа изобиловала ими): «А он вон там стоит; он всегда там, где его называют; только не всегда он виден». Впоследствии Нина Герасимовна уверяла девочку что пошутила тогда, но та молча хмурилась в ответ. «А теперь вы разве не шутите, Нина Герасимовна?» – парировала она однажды. (Ниной Герасимовной она называла княгиню разве что на людях и во время размолвок, обычно называя ее наедине матушкой.) И Нина Герасимовна сама нахмуривалась, почувствовав, что ее крестница обиделась.

Прошло три или четыре года, и Наталья спросила свою крестную опять-таки на верховой прогулке:

– Как вы думаете, матушка, не напрасно ли Тамара отреклась от Демона? Он же говорил:

Хочу я с небом примириться,

Хочу любить, хочу молиться,

Хочу я веровать добру…

Разве он неправду говорил?

– А что он дальше говорит, ты не помнишь? – ответила княгиня, на этот раз отпуская поводья:

Оставь же прежние желанья

И жалкий свет его судьбе:

Пучину гордого познанья

Взамен открою я тебе.

Тебе пора уже знать, девочка, кто открывает нам «пучину гордого познанья».

– Вы хотите сказать «диавол», матушка, – немедленно откликнулась Наталья, не отставая от своей крестной, уже пустившей лошадь в галоп, как будто всадница старалась ускакать от очередного вопроса. – Но разве диавол пал не оттого, что его мало любили? Разве вы не помните, «когда в жилище света блистал он, чистый херувим… когда он верил и любил, счастливый первенец творенья»? Он-то любил, а его никто не любил, вот он и пал, и «сеял зло без наслажденья».

– Диавол – враг душ человеческих, – только и могла ответить княгиня на всем скаку. Но Наталья не отставала от нее.

– Пусть враг, но разве не заповедал нам Спаситель любить врагов своих? Как же я должна любить такого врага, если он к тому же так прекрасен?

– Откуда ты знаешь, как он прекрасен? – Княгиня резко остановила лошадь.

– А разве вы не показали мне его прошлый раз вон там? – И Наталья указала на тот же самый поворот, перед которым когда-то спросила свою крестную, неужели Демон выдуман. Так или иначе, они обе вновь оказались перед этим поворотом, и, потупившись, как виноватая, княгиня молча направила свою лошадь в сторону дома. И воспитаннице не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней.

В своей библиотеке Нина Герасимовна переворошила множество книг, пытаясь найти ответ на вопрос, не может ли дьявол спастись любовью. Подбор книг свидетельствовал о том, что подобным вопросом задавалась она сама и кто знает, может быть, с юных лет ни о чем другом не думала. От отцов Церкви Нина Герасимовна в который раз перешла к сочинениям гностиков. Еретических сочинений было в ее библиотеке больше, чем приличествовало бы ревнительнице древлего благочестия. У поздних гностиков, особенно в их двусмысленных поэтических гимнах Нина Герасимовна находила упоминание или заклинание Девы, которая способна спасти Люцифера-Денницу, вернув его в плерому, в полноту божества. Правда, эта Дева – не просто дева, а падшая София Премудрость, и, спасая Денницу, она спасается сама. Читая загадочно-пламенные строки поэта-гностика в сглаженном, элегантном французском переводе и вопреки переводу улавливая в них некий тайный смысл, Нина Герасимовна поймала себя на том, что краснеет, нечто припомнив. Она отложила книгу, взялась за другую, но то, что она прочла в ней, было не менее соблазнительно. Автор повествовал о том, как Христос пролил слезу, услышав о смерти Лазаря (что подтверждается Евангелием от Иоанна). Из этой слезы был сотворен ангел по имени Элоа, чувствующий себя девой. Дева Элоа влюбляется в Люцифера и надеется вернуть падшего ангела Богу своею любовью. Далее источники расходятся. Поэт-романтик воспел дерзновенно-счастливую чувственную любовь Элоа к Сатане, но восточное предание говорит иное. Сатана не мог добиться от Элоа того, чего он желал, и русский поэт вложит в его уста презрительные слова: «Бесполых жриц любви не нужно Сатане». Правда, Константин Константинович Случевский напишет свою поэму уже после разговора крестной дочери с крестной матерью, но В.Я. Брюсов скажет по поводу «Элоа»: «Да! Это не Лермонтов», противопоставляя поэму Случевского слишком целомудренному «Демону», а Чудотворцев уделит «Элоа» пристальнейшее внимание в своем «Оправдании зла».

Дня через три в сумерках Нина Герасимовна торжественно пригласила свою крестницу в библиотеку где горела неугасимая лампада перед Стасовым ликом и где обе они, каждая про себя, читали скитское покаяние. Нина Герасимовна изложила Наталье свои аргументы против любви к дьяволу. Дьявол – дух ненависти и лжи, потому он желает вызывать ненависть даже к самому себе. Дьявольская ненависть не допускает любви, будь то даже любовь к самому дьяволу; из ненависти враг человеческих душ допускает лишь солидарность в ненависти. (Нина Герасимовна так и выразилась по-французски «la solidarité, dans l’haine».) Душу Сатане продают, руководствуясь этой преступной солидарностью, а отнюдь не любовью к нему, ибо для Сатаны любовь – наихудшее оскорбление и мука. Иными словами, любить Сатану есть нечто худшее для него, чем ненавидеть его (le pire pour lui que l’aimer). Нина Герасимовна сделала многозначительную паузу. «Не лучше ли в таком случае любить Сатану, если любовь для него – наихудшее?» – вежливо вставила Наталья. Нина Герасимовна осведомилась, что же это за любовь, намеренно причиняющая страданья любимому. Наталья, глядя княгине прямо в глаза, попросила позволения узнать, почему княгиня так ревностно или ревниво (по-французски это одно и то же слово «jaloux») оберегает Сатану от страданий, которые может ему, не дай Бог, причинить любовь. При этом вопросе Нина Герасимовна явно смутилась и переменила тему. Расставшись со своей крестницей, она тщательно записала этот разговор. Пожелтевшие листки сохранились у ее внука, моего крестного князя Кеши, и тот показал мне их, узнав, что я занимаюсь Чудотворцевым.

Впрочем, юная крестница княгини сама писала кое-что. Княгиня давно уже была озабочена ее дальнейшим образованием. Атала получила воспитание сугубо аристократическое, но ее нельзя было отдать, скажем, в институт благородных девиц, поскольку невозможно было документально подтвердить ее дворянское происхождение, а отдать свою крестницу в пансион попроще категорически отказывалась Нина Герасимовна. Василий Евдокимович хотел думать, что княгиня противится этому, опасаясь, как бы Наталью не отвратили там от святоотеческой веры и казачьего образа жизни, но, скорее всего, Нина Герасимовна просто не хотела расстаться со своим alter ego, не могла отказать себе в том, чтобы изо дня в день глядеться в свое ходячее, скачущее на коне зеркало, где к тому же она видела себя молодой или даже юной, так что привязанность княгини к Наталье не лишена была своеобразного женского эгоизма, окрашенного при этом изрядной долей ревности Бог знает к кому. Так что Наталье приходилось довольствоваться в княжеском доме домашним образованием. Уроки российской истории и словесности давал ей приходящий учитель из бывших семинаристов (не тот ли, который назвал трех дочерей Василия Темлякова харитами?). Однажды Наталья представила своему учителю сочинение по «Демону» Лермонтова. Сочинение, написанное порывистым девичьим почерком, растянулось десятка на два страниц. Учитель тщательно прочитал его, выправил орфографические ошибки (Наталья была не в ладах с буквой «ять»), подчеркнул галлицизмы (чувствовалось, что некоторые свои мысли барышня переводит с французского), покачал головой и предложил сочинение Натальи вниманию княгини. Та в свою очередь прочла его и не знала, что сказать своей крестнице. Наталья, несомненно, отдала должное причудливой библиотеке своей крестной матери. В сущности, она написала небольшой трактат о демонах и демоническом в мировой культуре. Наталья начинала с того, что великим демоном Сократ называл не кого-нибудь, а самого Эрота. (Наталья замечала при этом вскользь, что ранние христианские авторы называли Божественным Эросом Христа.) Свой особый демон был и у самого Сократа, и ссылки на этого демона до известной степени обусловили смертный приговор, вынесенный Сократу. Его, как известно, и обвиняли в том, что он вводит новых богов, а кто же такой свой личный демон, если не один из этих новых богов? Далее Наталья подробно останавливалась на высказываниях Гёте о демонах и демоническом, которому особенно подвержены, по его мнению, музыканты, в частности Моцарт. Гёте явно связывал творческую стихию в человеке с демоническими влияниями. В этом Гёте не далек от мусульманской традиции, связывающей поэтическое вдохновение с воздействием джиннов, а кто такие джинны, если не демоны? По преданию, Мухаммед, встретив поэта Зухайра, воскликнул: «Да сохранит меня Аллах от сидящего в нем джинна!» В то же время демоны могут сближаться и с ангелами. Так, в «Антонии и Клеопатре» Шекспира прорицатель сперва говорит о демоне, потом об ангеле Марка Антония чуть ли не в одном и том же стихе, очевидно имея в виду одну и ту же силу. (Наталья не отказала себе в удовольствии сослаться на шекспировский оригинал: Act II, scene III.) Согласитесь (обращалась Наталья к своему учителю, а может быть, не только к нему), – такое сближение демона с ангелом почти в духе Лермонтова, ибо кто такой лермонтовский Демон, если не ангел: «…блистал он, чистый херувим». Допустим, Люцифер – тоже падший ангел, но не примечательно ли, что Демон Лермонтова пока еще не в аду:

То не был ада дух ужасный,

Порочный мученик – о нет!

Он был похож на вечер ясный:

Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет.

Итак, Демон – вовсе не князь тьмы, он похож на вечер ясный и не принадлежит ни мраку, ни свету (Интересно, подозревала ли Наталья, что она в этом затрагивает манихейскую проблематику своего двоюродного брата Питирима, заранее полемизируя с ним?) Любопытно, что в ад Демон может попасть лишь вместе с Тамарой, вернее, туда попадет Тамара за свою любовь к Демону, а Демон готов ей сопутствовать как верный возлюбленный. «А наказанье, муки ада?» – робко спрашивает Тамара. «Так что ж? Ты будешь там со мной», – решительно обещает Демон, но происходит как раз обратное: Тамара уступает любви Демона и попадает в рай: «Она страдала и любила – и рай открылся для любви!» («Любви к кому?» – иронически вставляла Атала, напоминая таким вопросом Марину Цветаеву. Кстати, «Марина» – точная анаграмма имени «Ариман», вестернизированная форма персидского имени Ангро-Манью, он же и есть князь тьмы. Как не покончить самоубийством, когда прочтешь свое имя таким образом?) Итак, Тамара, возлюбленная Демона, в раю, а Демон «один, как прежде, во вселенной без упованья, без любви». Итак, Тамара в раю ценой любви… и ценой измены, а Демон был готов последовать за ней даже в ад. Атала заканчивала свое сочинение гностической легендой. (Впоследствии к ней обратится Мережковский, когда будет писать о Лермонтове.) Прежде всех времен, когда Денница восстал против Бога, одни ангелы остались верны Богу, другие предались Деннице. Одни в раю, другие в аду. Но были и такие, кто не присоединился ни к Богу, ни к дьяволу Эти ангелы заселили мир. Они люди или демоны, что одно и то же. Им предоставлена возможность сделать выбор между тьмой и светом. Вот почему Демон «ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет». Тамара могла спастись только вместе с ним, и неизвестно еще, не обернется ли для нее рай адом.

Нина Герасимовна могла бы счесть это сочинение романтическим бредом экзальтированной девицы, но она прочитала, задумалась и, кажется, что-то вспомнила. С тех пор на верховых прогулках крестной и крестницы начало твориться что-то странное. Время от времени княгиня позволяла себе даже, по выражению того же Лермонтова, оскорбить свою лошадь ударом хлыста, чтобы первой доскакать до заветного поворота, где она когда-то обещала своей крестнице явление Демона. Можно было подумать, что крестная мать стремится оградить свою крестницу от соблазнительной встречи, но не норовила ли она встретиться с Демоном сама, первая, как ей уже случалось? Вероятно, Атала так и думала. Она тоже прибегала к хлысту, чтобы не отстать от княгини, и нередко вырывалась вперед, рискуя сорваться в пропасть. За поворотом обе они вдруг резко останавливались, и каждая ревниво вглядывалась в разгоряченное лицо другой, как бы ища на устах и ланитах соперницы следов чего-то. Любопытно, что эти дикие скачки изнуряли скорее младшую, чем старшую. Горничная стала докладывать барыне, что барышня не спят по ночам, все свечку жгут, а заснув, страшно взвизгивают или болезненно стонут. Нина Герасимовна пыталась расспрашивать свою крестницу, здорова ли она, но Наталья или ничего не отвечала, или односложно отнекивалась. Она только вспыхивала, когда заходила речь о том, чтобы показаться врачу, и категорически заявляла, что совершенно здорова. Тем не менее княгиня решила все-таки пригласить врача к обеду, предупредив его, в чем дело. За обедом опытный доктор долго присматривался к Наталье, а оставшись наедине с княгиней, осведомился, сколько барышне лет. «Семнадцать», – ответила княгиня. «Что ж вы хотите, – улыбнулся доктор, – замуж пора, хоть это и не принято так рано в вашем кругу. Горская кровь играет. Сами понимаете…» И княгиня вспыхнула не хуже своей крестницы, приняв последние слова проницательного доктора на свой счет.

Между тем здоровье Натальи ухудшалось на глазах. Она буквально таяла, как свечка. Горничная докладывала барыне, что барышня не только не спит по ночам, не просто стонет во сне, а часами рыдает, да так, что в соседней комнате уснуть невозможно. И княгиня снова попыталась вызвать Наталью на откровенный разговор. «Зачем ты скрываешь от меня, доченька, что тебе неможется?» – спросила княгиня, положив руку на пылающий лоб крестницы. Та только пожаловалась на душный вечер. «А по ночам тебе каково?» – настаивала княгиня. Наталья потупилась. «Почему бы просто не сказать: меня терзает дух лукавый?» – вполголоса знахарской скороговоркой произнесла крестная. И Наталья закрыла лицо руками.

На другой день Нина Герасимовна стала собираться в дорогу. Она давно намеревалась посетить некоторые монастыри, в их числе старообрядческие скиты, и предложила своей крестнице ехать с ней. Наталья тотчас же согласилась. Известно, что их путешествие продолжалось несколько месяцев. Не сохранилось никаких сведений о том, где они побывали за это время. Наконец они приехали в один из последних скитов, сохранившихся близ озера Светлый Яр прямо-таки на пороге невидимого града Китежа. В этом скиту Нина Герасимовна со своей крестницей задержались недолго, а когда княгиня все-таки засобиралась домой, Наталья выразила желание остаться в скиту.

Нина Герасимовна не знала, что и подумать. Сначала она предположила, что это очередная попытка подражать лермонтовской Тамаре: «Пусть примет сумрачная келья, как гроб, заранее меня». Но нельзя было не заметить, что здоровье ее крестницы заметно поправилось в скиту, и непривычный суровый климат не только не повредил ей, но, напротив, кажется, вылечил ее. Прекратились ночные взвизги, всхлипывания и рыданья. Наталья отходила ко сну и вставала на ранние богослужения вместе с другими сестрами. Она даже работала то на скотном дворе, то на кухне, куда игуменья пошлет, словом, так вжилась в скитский устав, что Нина Герасимовна предположила, не собирается ли она в монахини, но игуменья мать Агриппина разуверила ее. Дескать, пусть поживет, сживется со святыней, вреда от этого не будет. «И из нашего скита замуж выходят, еще как выходят, – убеждала княгиню игуменья. – Званья она у вас не дворянского, хоть воспитана по-благородному, а к нам женихи приезжают весьма богатые и образованные, поскольку мы в моду входим, не говоря уже о спасении души. Теперь и купцы не прежние. Всего попробовали, а нынче в народ пошли. Им теперь старину подавай. Кто книгами нашими интересуется, кто иконами, а кто красавицами. Глядишь, и до такой красоты охотник выищется. Поезжай, княгинюшка, спокойно домой, а Наталья пусть у нас поживет, худому не научим». И княгиня отбыла по первому санному пути к себе в Екатеринодар, а Наталья осталась в скиту.

Более всего Нина Герасимовна опасалась, как посмотрит Василий Евдокимович на монастырские наклонности дочери. Тот действительно нахмурился, но промолчал. У казаков-старообрядцев не было обычая посылать дочерей на воспитание в скиты, но Василий Евдокимович уже примирился с тем, что Наталья – отрезанный ломоть. Авось крестная ей зла не пожелает. В глубине души Василий Евдокимович не имел ничего против того, чтобы одна из его дочерей пошла в монастырь, конечно, лучше бы после замужества, если овдовеет, не дай Бог. Обе старшие хариты были уже просватаны, а у Натальи все не как у людей. Одна мысль поразила Василия Евдокимовича: ведь эдак он больше никогда не увидит Наталью. Что, если она больше не приедет на Кубань, не ехать же ему куда-то за Волгу, хозяйство не отпустит. И он действительно больше никогда не увидел Наталью. Прошла зима, и княгиня получила письмо от игуменьи Агриппины. Как только растаял снег, Наталья пропала, ушла из монастыря, никому не сказавшись.

Нина Герасимовна не отважилась известить об этом Василия Евдокимовича. Она наскоро собралась и уехала будто бы за Натальей. В скит она попала лишь через месяц: в тот год особенно бурно разлились реки, и потаенные старообрядческие пути сделались непроезжими. Когда Нина Герасимовна ворвалась наконец в келью игуменьи, та не отвечала, пока княгиня не сотворила положенные метания и не приняла благословения. Потом игуменья спокойно сказала, что узелок развязывается и о беглянке имеются сведения. С этими словами она протянула Нине Герасимовне письмецо, написанное, как водится у старообрядцев, тайнописью или тарабарской грамотой. Княгиня не умела читать ее, и, снисходительно улыбнувшись, мать Агриппина сама бегло прочла ей письмо. Писал игуменье некий Зотик и сообщал, что Наталья в Петербурге и за ней присматривают, как было велено. «Остальное до вас не касаемо», – тихо улыбнулась игуменья, убирая письмо в свой кипарисовый ларец. Как только Наталья сбежала, были задействованы все налаженные старообрядческие узы, узлы и узелки связи, чему не мешала никакая распутица: даже через болота, непролазные по весне, по особым гатям и тропам доходил срочный скитский «стафет». Через несколько дней выяснилось, что Наталья благополучно добралась до Москвы, где взяла билет на Петербург. Зотик писал уже из Петербурга. Он сообщал адрес меблированных комнат, где остановилась беглянка. По его сведениям, Наталья была вполне здорова, искала себе работы и нашла ее: давала уроки французского языка в купеческих семьях, по-видимому, не без участия Зотика, о чем Наталья не должна была знать. Княгиня возмутилась, как же девушку не уберегли, не удержали ее, не вернули, коли известно, где она находится. Игуменья только головой покачала: «Не маленькая, чай, девица взрослая, образованная, умница-разумница, знает, что делает. Перемелется, мука будет». Игуменья говорила все с той же тихой улыбкой, и трудно было понять, что слышится в ее речах: утонченная иноческая ирония над мирскими страстями или своего рода сочувствие, то ли вообще к любому бегуну, то ли именно к данной своенравной девице. (Не была ли сама игуменья из таких? Кто знает, не предвидела ли она, что через три десятка лет Наталья вернется в скит, и сама станет игуменьей, а при большевиках уйдет со своими подначальными сестрами в дремучую сибирскую тайгу, где пропадет без вести?) Когда княгиня ревниво спросила, не сбежала ли Наталья с кем-нибудь или к кому-нибудь, игуменья вновь головой покачала. Зотик извещал, что Наталья живет одна, блюдет себя строжайшим образом, ни в каких любовных шашнях не замечена. Тем более насторожилась княгиня. Она заподозрила в загадочном поведении Натальи не просто участие, но соучастие старообрядцев, некие тайные их происки, о которых всегда ходило столько слухов. Не предназначалась ли Наталья, свободно говорящая по-французски, для некоего старообрядческого посольства или подрывных козней? Княгиня не осмелилась высказать вслух этих подозрений, но игуменья прочла их как в открытой книге. «Самой бы тебе в Питер съездить, – предложила она княгине вдруг. – Сама во всем и убедишься. Адресок я дам тебе».

И дней через десять княгиня была уже в Петербурге, где остановилась в недорогой гостинице. Она полагала, что игуменья дает ей адресок меблированных комнат, где живет Наталья, а попала она в скорняжную мастерскую Зотика. Зотик оказался фигурой неоднозначной: приземистый коренастый мужичок с окладистой бородой, но, приглядевшись, можно было убедиться, что борода у него ухоженная, да и сам мужичок себе на уме, политичный, а главное, знает, как обходиться не просто с барынями, но и со светскими дамами. Он вызвался сам проводить княгиню, но только издали показал дом, где квартирует Наталья. Наталья не должна была знать о том, что она под присмотром. «Вы не сомневайтесь, они дома-с», – заверил княгиню предупредительный провожатый, прощаясь с нею. На лестнице изрядно пованивало. Княгиня поднялась на третий этаж и неуверенно постучалась в дверь. «Кто там? Войдите», – отозвался девичий голос.

Наталья, кажется, ничуть не удивилась, когда порог ее комнаты переступила Нина Герасимовна. Княгиня втайне от самой себя готовилась к экзальтированной сцене встречи, но такой сцены не последовало. Княгиню поразила подчеркнутая сдержанная угловатость ее воспитанницы, раньше ей совсем не свойственная. Наталья категорически отрицала самый факт своего бегства. «Просто уехала, и все», – с наигранной твердостью сказала она, хотя в ее голосе что-то при этом дрогнуло. Наталья заверила Нину Герасимовну, что непременно сама написала бы ей и отцу не сегодня, так завтра, просто хотела большей определенности в своем положении. «А то первое время писать еще было не о чем», – спокойно присовокупила она. Впрочем, у княгини было немало оснований принять сдержанность Натальи за настороженность. Наталья так и не спросила княгиню, откуда та узнала ее петербургский адрес. (Любопытно, что буквально через несколько дней она этот адрес переменила.)

Княгиня не могла не спросить свою воспитанницу, чем вызван ее отъезд, и Наталья просто ответила, что приехала в Петербург учиться. «Так и передайте тятеньке», – добавила она, и в речи ее прорвался характерный говорок казачьей девки. На дальнейшие вопросы Наталья ответила, что ей надоело быть дармоедкой-захребетницей, которая с жиру бесится, и что она бесповоротно избрала для себя путь разумного труда. «Где же ты собираешься учиться?» – беспомощно спросила княгиня. Наталья с такой же простотой ответила, что хочет выучиться на акушерку. Княгиня была ошеломлена и шокирована натуралистической прямотой подобного ответа. «А изящная словесность? А философия? А музыка?» – пролепетала она. Наталья отрезала, что все это предназначено для развлечения сытых и богатых паразитов. Княгиня взглянула на книги, аккуратно расставленные в Натальиной комнате, и еще больше удивилась. Это были исключительно книги по естественным наукам и по медицине, все книги на французском и на немецком языках, только на столе перед Натальей лежала статья Писарева под названием «Мыслящий пролетариат». Нина Герасимовна никогда не читала Писарева, но кое-что о нем слышала и не удержалась от вопроса, неужели Наталья, следуя заветам Писарева, навсегда откажется от чтения Пушкина. В ответ Наталья разразилась негодующей филиппикой против эластических слов, которые сами по себе не имеют никакого определенного смысла. Нина Герасимовна догадалась, что Наталья цитирует Писарева, но все равно вздрогнула, когда ее воспитанница назвала Пушкина «возвышенным кретином». А Наталья с отвращением повторяла:

Душе противны вы, как гробы.

Для вашей глупости и злобы

Имели вы до сей поры

Бичи, темницы, топоры;

– Довольно с вас, рабов безумных! —

и рекомендовала выгравировать это невероятное пятистишие золотыми буквами на подножии того монумента, который благодарная Россия, без сомнения, воздвигнет из своих трудовых копеек своему величайшему поэту. Но были у Натальи и свои наболевшие аргументы против Пушкина. Она развенчивала Пушкина за то, что он злостно исказил, опошлил стих Ефрема Сирина «Господи, владыка живота моего». У Пушкина «владыка дней моих», как будто речь идет о барине, владеющем днями своего крепостного человека, каковым и был Пушкин со своей дворянской спесью (разве слова «дворянин», «дворовый» и «придворный» происходят не от одного корня в русском языке?). А какова снисходительная, сибаритствующая спесь в стихах:

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Все чаще мне она приходит на уста.