Дневник

Нам нужно считать ближними своими тех, кто любит добро, правду, кто далёк от всякого наслоения, кто никому не хочет причинить зла.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

Первый заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, советник спикера Госдумы Александр Щипков отметил, что Советский Союз выполнил обещание о социальной справедливости, данное его основателями.

"Что самое интересное, к концу советской власти "царство справедливости", то есть социальное государство, в целом было построено. Правда, оно было несовершеннное, кособоконькое", - сказал он в ходе лекции в Библиотеке иностранной литературы в Москве.

А. Щипков указал на такие признаки социального государства в СССР, как бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание и социальное равенство.

"Со всеми изъянами, через неимоверные усилия, через невероятную кровь, страдания, мучения, нищету, голод - социальное государство построили. Но парадокс заключается в том, что как только построили, оно тут же и рухнуло", - отметил докладчик.

Причину распада СССР Щипков видит в системном идеологическом отрицании традиции как одной из главных составляющих русской идентичности.

Александр Щипков. Давайте наложим мораторий, пять-десять лет, на тему захоронения Ленина

«Интерфакс-Религия»

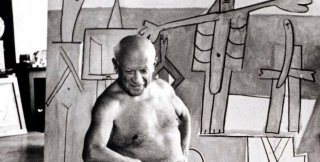

Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста.

Пабло Пикассо

Почему многие «срываются» в духовном делании? Потому, что подвиг свой основывают на тайном самомнении, гордости. До тех пор, пока человек не увидит своих немощей, страстей и не станет молиться, как евангельская вдова, Господь не сможет приступить к человеку и оказать ему помощь.

Игумен Никон (Воробьёв)

«Академик Александр Михайлович Панченко в одной из своих телевизионных бесед как-то привёл случай из своего ленинградского детства. В городе было много пленных, но расконвоированных немцев. Время было голодное и немцы ходили по городу и нанимались на работу, чтобы хоть немного подкормиться дополнительно к лагерному пайку. Одного из таких, столяра, пригласили в семью А. М. Панченко сделать полки. Он сделал свою работу, получил оплату и намеревался уже уходить. Но тут подошло время обеда. И матушка Александра Михайловича пригласила немца за стол. В Ленинграде во время блокады народ пережил всякое, заледенеть можно было окончательно. И тут такая щедрость и непонятная широта души от победителей. В голове у него такое не укладывалось. Так ни за что не поступил бы с пленным, и лютым, врагом ни сам немец, ни француз, ни британец, ни американец. Не в силах такое вынести, немец расплакался. Но всё же потом пообедал и отправился восвояси с окончательно сокрушённым сердцем».

Максим Бутин

* * *

7. Знаешь ты идею или не знаешь, но если ты ведёшь вполне определённый образ жизни и в нём угадываются черты стиля, идея существует и она работает. Ты можешь за всю жизнь так и не прийти к самосознанию, вполне определённая идея продолжит работать.

Но даже эклектика и клиповость образа жизни должны поддерживаться некоторыми идеями, иначе эти эклектика и клиповость жизни просто будут невозможны.

Самое ужасное (или весёлое) в том обнаруживается, что даже и упомянутые 95% с катящим тележку продуктов питания А. М. Максимовым во главе никак в своих даже низменных потребностях не обходятся без идеи.

Понятно, что идеи эти в столь разнообразных предметах, средах, людях и т. п. суть идеи разного качества и разных уровней. Нестерпимо ясно, что существуют низменные идеи и идеи возвышенные. Так вот это различение имеется не только у целой страны, целого народа, но и у отдельных представителей этого народа. У каждого народа и у каждого человека имеются идеи низменные и идеи возвышенные, есть идеи свои низменные и свои возвышенные, а есть знаемые или ещё не знаемые идеи чужие низменные и чужие возвышенные.

Человек никогда и нигде не сводим на идею сплошь низменную и только низменную. Сама характеристика её как низменной уже свидетельствует о знании чего-то лучшего. И человек никогда и нигде не возвышаем к идее сплошь возвышенной и только возвышенной. Сама характеристика её как возвышенной уже свидетельствует о знании чего-то худшего.

8. (1) Складываются социальные обстоятельства, которые почти с неумолимой определённостью природных законов воздействую формирующе на человека. (2) Складывается на основе этих обстоятельств уже более свободно формируемый круг общения человека, круг со своим определённым радиусом. (3) Ещё более свободно (и хаотично) складывается сознание человека и строгая иерархия (или путаница и эклектика) идей, пребывающих в этом сознании.

И как бы ни был задавлен человек обстоятельствами, как бы ни был узок круг его общения, как бы ни было неразвито его сознание, в жизни его всё равно случаются вспышки счастья, длящиеся редкие мгновенья, вспышки по видимости даже никчёмные и всегда незаслуженные, но навсегда запоминаемые и сохраняющие жизнь этому человеку на многие годы. Так что 95% целиком входят в 5 %, а 5% расширяются до 100% за счёт 95%. Ох, и врёт статистика. Ох, и врёт!

Это не значит, что человек должен всё бросить и сидеть ждать с сухим хворостом вспышек. Никто не мешает и отдельному человеку, и целой стране думать о себе, думать о своих прошлом, настоящем и будущем, вырисовывать лик потребного будущего и пытаться преобразовать себя согласно этому святому лику (ну мой-то святой, а вы там себе сотворите подходящий макияж).

9. Было бы неверным не сказать хотя бы несколько слов о содержании идеала развития человечества вообще и отдельной страны — России, в частности. Столько говорил, говорил, а пуговку-то не расстегнул!..

Миром люди предназначены к познанию мира. Люди — та часть мира, где аккумулируется его идея в осознаваемых формах, где он поворачивает шею, видит свой хвост и с помощью людей может оценить, достаточно ли он курдючный. То, что людям приходится помимо познания мира заниматься (1) самовоспроизводством, (2) самовоспитанием и (3) самообслуживанием — привходящие, хотя и влияющие на процесс познания обстоятельства. Но если люди перестанут познавать мир и сосредоточатся, как предрекает профессор С. В. Савельев, на еде, сексе и доминировании в своей стае, они ничем от животных не будут отличаться. С. В. Савельев, впрочем, никак их и не отличает, считает их подлинно приматами и только приматами.

В России сформировался уникальный конгломерат наций и народностей, способных мирно уживаться друг с другом. Базируется это на способности русского народа со всеми подружиться, всех понять, всех урезонить (давая мягкие подзатыльники), и всех простить.

Тут надо поделиться чужим воспоминанием. Академик Александр Михайлович Панченко в одной из своих телевизионных бесед как-то привёл случай из своего ленинградского детства. В городе было много пленных, но расконвоированных немцев. Время было голодное и немцы ходили по городу и нанимались на работу, чтобы хоть немного подкормиться дополнительно к лагерному пайку. Одного из таких, столяра, пригласили в семью А. М. Панченко сделать полки. Он сделал свою работу, получил оплату и намеревался уже уходить. Но тут подошло время обеда. И матушка Александра Михайловича пригласила немца за стол. В Ленинграде во время блокады народ пережил всякое, заледенеть можно было окончательно. И тут такая щедрость и непонятная широта души от победителей. В голове у него такое не укладывалось. Так ни за что не поступил бы с пленным, и лютым, врагом ни сам немец, ни француз, ни британец, ни американец. Не в силах такое вынести, немец расплакался. Но всё же потом пообедал и отправился восвояси с окончательно сокрушённым сердцем.

Поэтому миссия России в мире могла бы состоять в том, что:

(1) в острых ситуациях Россия работает кризисным управляющим;

(2) в нормальных ситуациях Россия режиссирует процесс познания и распределяет роли;

(3) собственный потенциал России, разработкой и использованием которого она занимается у себя и на основе которого и выступает во внешних сношениях, есть потенциал не столько конкретно-содержательный, сколько методологический и систематический.

10. Если смотреть на И. И. Сечина, А. Б. Миллера, С. С. Собянина или даже А. М. Максимова, миссия России может показаться нецветным сном как-нибудь уж очень мерзко спятившего и тут же вслух начавшего о спяченном бредить персонажа. Так не смотрите на них, пока делом занимаетесь. Родимчик и не случится.

2017.11.07.

Максим Бутин

Бог не может спасти того, кто сам не хочет спастись, ибо это было бы насилием, а Бог не способен на насилие, как не способен Он ни на ложь, ни на неправду. Насилие, ложь и неправда суть не могущество, но беспомощность. Это прекрасно объясняет св. Василий Великий в IV веке, когда говорит, что истина, правда, любовь, добро содержат в себе бытие, существование, сущность. Тогда как, напротив, ложь, неправда, несправедливость, насилие и ненависть в себе никакой собственной сущности не имеют. Все их существование — в отрицании истины, правды и любви. Нет лжи без истины, но есть истина без лжи. Когда мы с истиной, правдой и любовью, и в нас самих становится все больше сущности, существования.

Патриарх Сербский Павел

Господь – вовсе не Такой, Каким мы Его себе представляем. И в этом – наша трагедия. Мы думаем, что покланяемся Истинному Богу, а в действительности служим не Тому, Кто есть Бог свободы, любви и истины, а совсем другому – богу, которого мы «сотворили» сами по своему вкусу, сообразно своим страстям, менталитету, позиции, идеологии…

* * *

А представь, что ты живешь во времена Христа, и однажды Он предлагает тебе сопровождать Его куда-нибудь. Знаешь, что бы ты Ему сказал? «Послушай, Господи, не ходи к тем людям! Прошу Тебя! Ну, во всяком случае, я туда с Тобой не пойду. У меня принципы». А Он бы припомнил тебе такие слова из одного рождественского песнопения: «Днесь Безначальный начинается». По-гречески «безначальный» – άναρχος. О каких же принципах, о каких οι αρχές мы можем здесь рассуждать? Где они? Бог Сущий спустился на землю, чтобы жить среди людей, общаться, дружить с ними… Знаешь, почему мы так называем Его – Бог Сущий?

Потому что, хоть нам, из своих принципов, и кажется, что Богу не пристало воплощаться в Человека, облачаться в тленную человеческую природу и ходить по грешной, грязной земле, Он проигнорировал все эти принципы, эту нашу «порядочность», которой, как нам кажется, мы обладаем.

«Нет! – сказал Он. – Я не такой порядочный, как вы. Мое достоинство – в любви, благородстве, образе мыслей, которые разрушат все ваши убеждения. И Моя Церковь вовсе не такая, какой вы ее себе представляете. Я рассуждаю совсем иначе».

И тогда ты скажешь в ответ: «Хорошо, Господи. Тогда я подожду Тебя снаружи, не пойду с Тобой в этот дом. Я к таким людям не хожу – они грешники, я не могу пойти к ним». И Господь скажет: «Подожди здесь». И затем ты увидишь, как все эти грешники со слезами покаяния, радости, надежды, веры и счастья, выходят из своего дома вслед за Христом. Увидишь, и скажешь: «Господи, ну Ты закончил? Пойдем, уже пора спать».

А эти люди, увидев тебя, скажут: «Но мы не хотим спать! Господь изменил нас, мы теперь так близко от Него, что пьянеем от Его любви». – «Вы опять напились?» – строго спросим мы, добропорядочные верующие, у этих людей. И они ответят: «Да, напились. И сейчас идем вместе с Ним молиться всю ночь. Надеемся, Он возьмет нас с Собой – туда, где собирается молиться». – «Да, но ведь вы – грешники! Закхей, ты ведь грешник! Завтра ты опять выйдешь на свой промысел, будешь обирать людней, грабить их!..» – «Нет! Ничего такого я больше делать не буду.

Господь пришел ко мне, полюбил меня таким, какой я есть, не побрезговал мною, не отвернулся от меня, не остался снаружи, а вошел ко мне в дом и сел рядом так просто, так свободно, что я ужаснулся и с содроганием посмотрел Ему в глаза, чтобы понять, не смеется ли Он надо мной.

И когда увидел, что, напротив, Он любит меня, то спросил: «Господи, знаешь ли ты, что я за человек?» И Господь ответил: «Знаю. Я знаю, кто ты, кто он, кто она, знаю все ваши поступки, знаю, что у неё было пять мужей и нынешний шестой ей не муж; и о тебе знаю всё. Но мне важно увидеть еще кое-что во всех вас. Я рассчитываю на другое».

Архимандрит Андрей (Конанос). С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?

Перевод Елизаветы Терентьевой

У молодых есть идеалы, но им не с кого взять пример. Их стоит пожалеть. Поэтому нужно, чтобы кто-то «задел» их любочестие, тронул их своей простотой. Молодые люди негодуют, видя, как даже духовные люди, даже священники пытаются сдержать их с помощью мирских ухищрений.

Однако, встречаясь со скромностью, а также с простотой и искренностью, молодые задумываются. Потому что, если в человеке есть искренность и он не берет себя в расчет, то он прост и имеет смирение. Все это дает покой ему самому, но в то же время заметно и для другого. Другой человек чувствует, больно ли тебе за него или же ты лицемеришь.

Какой-нибудь бродяга лучше, чем христианин-лицемер. Поэтому нужна не лицемерная «улыбка любви», а естественное поведение, не злоба и притворство, но любовь и искренность. Меня больше трогает, если человек упорядочен внутренне, то есть если у него есть уважение и настоящая любовь к другим, если он ведет себя просто, а не по установленным «моделям поведения». Ведь в противоположном случае человек застревает на одном внешнем и становится внешним человеком, то есть тем самым масленичным ряженым.

Преподобный Паисий Святогорец

Кто не поторопится сделать добро, тот его не сделает. Добро требует горячности. Теплохладным диавол не даст сделать добра. Он их свяжет по рукам и ногам, прежде нежели они подумают о добре. Добро могут делать только пламенные, горячие. Быть добрым в нашем мире может только молниеносно-добрый человек.

И чем дальше идет жизнь, тем больше молниеносности нужно человеку для добра. Молниеносность — это выражение духовной силы, это — мужество святой веры, это — действие добра, это — настоящая человечность!

Поспешности суеты и зла противопоставим быстроту, горячность движения в осуществлении добра. Господи, благослови и укрепи!

Быстрота раскаяния после какого бы то ни было греха — вот первая горячность, которую принесем Богу.

Быстрота прощения согрешившего пред нами брата — вот вторая горячность, которую принесем.

Быстрота отклика на всякую просьбу, исполнение которой возможно для нас и полезно для просящего,— третья горячность.

Быстрота отдачи ближним всего, что может их вывести из беды,— четвертая горячность духа, Богу верного.

Пятая горячность: умение быстро заметить, что кому надо, и вещественно и духовно, и умение послужить хоть малым каждому человеку; умение молиться за каждого человека.

Шестая горячность — умение и быстрая решимость противопоставить всякому выражению зла — добро, всякой тьме — свет Христов, всякой лжи — истину.

И седьмая горячность веры, любви и надежды нашей, это — уменье мгновенно вознести сердце и все естество свое к Богу, предаваясь в Его волю, благодаря и славословя Его за все.

Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской)

Человек воображает себя песчинкой и не потому ли размахивается как можно шире в космическом пространстве, силясь утвердить свое величие, на деле подтверждая свою малость. Но его представление о себе как о ничтожной частице вселенной поверхностно, вторично, оно появляется там, где забыты и исходное царственное чувство человеческого младенца в мире, и доводы логики. Логика говорит, что мы не можем быть малой частицей вселенского целого. В самом деле, допустим, вселенная бесконечна. Всякая часть бесконечности есть бесконечность. Всякая бесконечность равна другой бесконечности, поскольку бесконечность не может быть меньше бесконечности. Мы часть бесконечной вселенной. Следовательно, каждый из нас в качестве части вселенной — бесконечность и равен вселенной.

каждый из нас в качестве части вселенной — бесконечность и равен вселенной

Допустим, наоборот, что вселенная конечна. Если она конечна и притом единственна, иначе была бы не вселенной, а частью какого-то другого целого, то такая вселенная — конечная и единственная — обладает в себе уникальным свойством, а именно устроена так, что, несмотря на свою конечность, не имеет ничего, чего бы ей недоставало, т. е. обладает уникальным свойством полноты, и значит каждая ее часть такова, что без нее вселенная будет уже не полной, т. е. каждая часть равносильна целому в том смысле, что мельчайшая часть оказывается точно таким же условием полноты целого, как самая большая часть и как совокупность вселенной.

каждая часть равносильна целому в том смысле, что мельчайшая часть оказывается точно таким же условием полноты целого, как самая большая часть и как совокупность вселенной

Эти силлогизмы обладают математической достоверностью. Но они не имеют для нас силы. Они имели силу для человека, всерьез принимавшего метафизику. Мы презираем метафизику. Мы переполнены диалектикой, которая валит метафизику с ног. Ну и что, что мы бесконечны. Всё относительно, бесконечность есть конечность. Закон единства противоположностей гласит, что конечность и бесконечность неким образом одно. Полнота относительна, полнота есть неполнота, неполнота есть полнота. Мы же ведь всё-таки стоим на современном уровне философского развития. Мы поэтому с порога отвергаем метафизическую логику. То ли человек во вселенной крошечно мал и на фоне гигантских горящих звезд его копошения безразличны, то ли человек равен вселенной и каждый его поступок отзывается на вселенском целом, — кто разберет, может быть, по закону перехода количества в качество то и другое верно, поступки безразличны и поступки важны, всё течет, смотря как смотреть, посмотришь так и вроде бы выходит так, посмотришь иначе и вроде бы всё выходит иначе.

Логическим умозаключениям мы не верим. Какие еще парадоксы бесконечности, что за изощрения. Глубокое или даже садистское равнодушие к выкладкам разума — наша общая черта сегодня, нам в высшей степени всё равно, чтó они там и кому доказывают. Мы полагаемся на чутье и еще очень хорошо, если иногда проверяем его расчетом. Однажды я решал с пятиклассницей физические задачки. Не то что она упустила усвоить материал, нет, но она как-то совершенно одинаково вставала в тупик и перед сложным, и перед простым действием. Уже решенное не укладывалось у нее в голове и не прибавляло ей уверенности, даже наоборот: чем больше операций было выполнено и записано, тем больше были ее сомнения. Вдруг я догадался: ты не веришь, что математические действия дают правильный результат? Она не верила. И в таблицу умножения не веришь? Нет. Но в то, что дважды два четыре? С удивлением она признала, задумавшись, что не верит, что дважды два четыре. Что-то было тут для нее неубедительным, у нее оставалось ощущение подвоха. Не только этой девочке: дважды два современному человеку не убедительны. Что там логика, говорящая, что человек равен вселенной: даже та простая логика, что от вытаптывания земли мы получим вытоптанную землю, никого не убеждает. А вдруг нет.

У нас у всех есть хорошая доля презрения к философии, к ее бессильным рассуждениям. Это презрение только для приличия смягчено неуверенным допущением, что вдруг всё-таки в этой философии что-нибудь да есть. Правда, подозрения, что в философии что-то еще скрывается, становится всё меньше. Надо поискать философа, который верит в философию. Философская публицистика в средствах так называемой массовой коммуникации всё время пытается сделать вид, будто у нее на руках еще есть нетронутая стопка козырных карт, когда на самом деле у нее, похоже, и вообще на руках уже никаких карт нет. Из «философских идей», опустошенных до последней пустоты, выколачивается последний прок, уже едва ощутимый, с тем единственным бесспорным результатом, что пренебрежения к философии становится больше.

Мы не надеемся на рассуждения, мы надеемся на интуицию и волю. От воли, похоже, осталась только воля к воле. Мы блюдем форму волевого поведения тем настойчивее, чем больше мы растеряны. Что мы растеряны, мы всего меньше готовы признать. Кто-то, может быть, растерян, но не я. А если я всё-таки растерян, то не должен показывать, хотя бы для того, чтобы не ставить себя в глупое положение.

Мы растеряны не временно и отчасти, а в таком же смысле, в каком ходим на двух ногах

Уверенная воля нам нужна именно потому, что мы растеряны. Мы растеряны не временно и отчасти, а в таком же смысле, в каком ходим на двух ногах. Мы растеряны потому, что нам никак не удается собраться. Стоит нам задуматься, мы по меньшей мере раздваиваемся. От этого мы стараемся не задумываться, особенно когда «занимаемся философией». Мы не хотим признаться себе, что растеряны, — и тут же невольно признаёмся, говоря, что ищем себя. Если бы мы не были растеряны, какая была бы надобность искать себя. А между тем «найди себя» — не реабилитационная программа для отдельных индивидов, хромающих в стороне от общей колонны, а дело каждого и, похоже, первое дело.

Кто-нибудь скажет: что же меня искать? Вот он я, и могу, чтобы удостовериться, похлопать себя по бокам. Но человеку, оказывается, мало просто обнаружить свое тело в пространстве, скажем, в таких-то координатах земного или космического пространства (на Луне). Человек может с полной определенностью знать свое местоположение во времени и в пространстве, свою точку на самой детальной карте и в самом подробном календаре, и всё равно не найти себя. Найти себя в пространстве мало. Надо найти себя в мире. Человек живет в окружающей среде. Этого мало. Иметь место в окружающей среде, скажем, на восточноевропейской равнине в таком-то ее городе или селе, мало. Человек еще не обязательно нашел себя, даже если нашел себе тут дом и больше, прописку. Надо найти свое место в мире. Что бы это могло значить?

Найти свое место в мире заведомо трудно. Говорят, что в России найти себя особенно трудно. Многие не находят. Мало меняет дело то, что они потом всё же как-то устраиваются. Людям, конечно, ничего другого не остается, когда они не нашли себя, кроме как устроиться — устроить себя, например, сформироваться в культурную личность, построить ее из подручных средств. В число подручных средств войдут, конечно, и многие части самих себя, неузнанных, ненайденных. Но устройство себя человека не устраивает. Оно устраивает кого-то другого. Как могло быть иначе, ведь устроившийся, устроивший себя, с самого начала устраивал по-настоящему не себя, себя он не нашел, он устраивал кого-то другого.

Спросим иначе: спросим не как найти себя, как найти свое место в мире, а спросим, как найти мир? Может быть, найти себе место в мире потому и не удается, что мы ищем не только еще неизвестного себя, но и неведомо где.

Мы не в силах найти себя и растеряны потому, что нет того самого, в чем наше место. Дело не в нас, дело в мире.

Мы растеряны, мы не можем найти себя не потому, что с нами случилось что-то неладное, чего надо стыдиться как глупости, а потому, что не знаем, где искать, не знаем, где мир. Мы в мире. Мир неведомо где. Может быть, мира уже нет. Мы не в силах найти себя и растеряны потому, что нет того самого, в чем наше место. Дело не в нас, дело в мире.

Нам, возможно, скажут, что мы заблудились в трех соснах. Мир вот он: всё, что вокруг, близко, далеко ли, всё, что существует и всё, что не существует, — всё мир. Мир — это просто всё. Древние греки так его называли: τὸ πᾶν, τὰ πάντα — всё, вся, всяческая. Может быть, не надо усложнять? Может быть, как раз ничего проще мира нет, раз он по определению — всё: бери всё, ровным счетом ничего не исключая, и получишь мир. Схватить отдельные вещи с их расплывающимися, сливающимися границами — это действительно очень сложно, но мир? Вот он, смотри, живи. Не потому ли, что «всё» — это предельно просто, философы — не нам чета, настоящие, занятые делом философы — не включили тему «мир» в круг своего исследования. Они переходят непосредственно к важным задачам, к трактовке этой всеобъемлющей мировой данности, к мировоззрениям, которые могут быть истинными или ложными, между прочим. Вот где кипят идеологические схватки, вот где острые умы изощряют свою способность схватывать в единой картине необозримое множество явлений и словно бы взором полководца с возвышения, откуда всё видно, вооружившись к тому же инструментами прозорливого видения, обозревать пестрое многообразие явлений, оценивать их подлинную суть, отбрасывая малосущественные, привходящие, акцидентальные, мешающие широте обзора детали, чтобы затем направить схваченные в целом мировые явления по какому-то руслу — по правильному, в свете целого, а то они пошли бы по неправильному руслу.

мы никогда не видим мир в целом. Если есть что-то безусловно невидимое, так это мир

На это надо спокойно возразить, что всё, что мы видим, когда что-то видим, — это части мира, и мы никогда не видим мир в целом. Если есть что-то безусловно невидимое, так это мир.

Всё в целом мы сосчитываем, целое — угадываем

Мир нельзя увидеть, потому что он целое.

Мир нельзя увидеть даже не потому, что он велик и включает не только то, что есть, но и то, что еще только может быть; и мир нельзя увидеть не потому, что каждый видит мир по-разному; и не потому, что в мире, который я вижу, нет меня, а в мире, как его видит другой, я есть, так что они всегда не полные миры, значит не миры. Мир прежде всего нельзя увидеть как раз по той причине, по которой кажется, что его всего проще увидеть: потому что он целое. Пытаясь охватить всё, мы не случайно добавляем: всё в мире, всё в целом. Но всё становится целым не потому, что досчитано до конца, как художественное произведение приобретает цельность не тогда, когда включило, наконец, изображения и людей, и животных, и растений, и минералов. Не целое возникает в момент, когда налицо сумма его составляющих, а всегда наоборот, мы говорим о сумме, когда ощущаем целое. Всё в целом мы сосчитываем, целое — угадываем. Не целое измеряется суммой, а сумма примеряется к невидимому целому, пока не совпадет с ним. Мы говорим «целая тарелка» не тогда, когда заполнена до самых краев ее емкость. Все вещи в мире — условные цельности и существуют, пока относительно целы. Мир — безусловная цельность, целое как таковое. Как налитая с верхом тарелка — не «целая», так «целый мир» — не нагромождение всего на свете. Избыток зла, хаоса не нужен для целости мира, наоборот. Можно было бы сказать, что мир существует по способу художественного произведения, полнота которого ощущается, но не вычисляется. Но вернее сказать, что, наоборот, художественное произведение существует по способу целого мира, осуществляется постольку, поскольку достигает его цельности.

Мир существует не по способу множества элементов

Логика не доказала нам, что мы как часть бесконечности бесконечны или что от каждого из нас как части целого зависит, будет ли целое целым или не будет. Но логика, пожалуй, косвенно что-то всё же доказала. Она заставила думать, что мир — целый мир — существует не по способу суммы составляющих, не по способу расчерченного пространства. Та же правда перед нами мелькнула, когда мы говорили, что найти свое место в мире не значит определить, в каком месте восточноевропейской равнины мы географически находимся. Мир существует не по способу множества элементов. Поэтому когда нас хотят, что называется, привести в чувство, широким жестом показывая: да вот же он, мир, вокруг! мы слышим в этом приглашении что-то нескладное. Нам показывают на вещи, много вещей, а приглашают увидеть в них то, что в них видеть нельзя и можно только поверх них угадать, ощутить: полноту. Я ее не ощущаю, мир для меня, возможно, давно распался. За жестом «да вот же он, мир!» стоит нежелание заметить, что с целостью мира не всё в порядке.

Мы не знаем, что такое целое; мы его узнаём, когда оно есть

каким-то знанием — но не в результате пересчета предметов — мы знаем, что бывает такая вещь, как полнота

Мир нельзя видеть, нельзя, даже очень постаравшись, определить его и сказать: вот он, внутри пределов. Он сам предельное целое. Мы не знаем, что такое целое; мы его узнаём, когда оно есть. Оно всегда относительно, мы к этому привыкли, но мир — безусловное целое, привычки которого у нас нет. Между тем мы на каждом шагу уверенно и легко говорим: мир, весь мир, целый мир. Миру то и дело дают определения: мир широк, мир тесен, мир прекрасен, мир тюрьма. «Дух человеческий — в плену. Плен этот я называю „миром“, мировой данностью, необходимостью» — так начинается книга одного русского философа. Мир дарят. Это значит, что каким-то знанием — но не в результате пересчета предметов — мы знаем, что бывает такая вещь, как полнота. Мы о ней догадываемся. «Целый мир» бывает, когда нас захватывает чувство, одновременно с которым мы чувствуем, что оно не очерчено нашим телом, а относится ко всему. Таким чувством может быть беспричинная радость, которая стоит у здравого смысла под большим подозрением. Беспричинная радость относится ко всему миру, нам тогда кажется, что целый мир хорош, и мы несомненно знаем, что во всем мире нет ничего, что избежало бы этого чувства, т. е., стало быть, мы неким образом охватываем этим чувством целый мир. Раньше мы, скажем, видели в мире темную и светлую стороны, он делился на свое и чужое, но в захватывающей радости он один, весь хорош, целый, а если бы не был весь хорош, то и радость была бы не такой. Или наоборот: бывают состояния, когда весь мир — именно весь — кажется словно подточенным, во всем начинает мерещиться обман, неладность, всё словно поползлось, даже мы сами. Мы не любим таких состояний, пытаемся развеять их. Но они роднят нас с целым миром.

Это, скажут нам, только настроения, психология. Нам вместо хорошей философии, оперирующей содержательными концепциями, хотят подсунуть психологию, да еще хуже, какой-то импрессионизм, мерцание смысла, когда надо крепко взять понятие в руки и держать его, не выпуская. А настроения — мало ли у кого могут быть какие настроения. Правда, вспомнят, у Хайдеггера настроение значит что-то важное. А сам Хайдеггер теперь вроде бы уже признанно занял место в современной мысли. Из-за Хайдеггера понятие настроения начинает исподволь проскальзывать в академическую философию. Во всяком случае, маленькая статья «Настроение» включена в философский энциклопедический словарь. В пятитомной философской энциклопедии уже упоминалось мельком, что в философское сознание понемногу внедряются, — не во всякое пока, а в сознание философов-персоналистов, т. е. не вполне еще наших, — такие «непривычные для философии понятия», выражающие «острые моменты обыденного человеческого существования», как настроение, забота, страх.

Они — объясняют нам — «моменты человеческого существования». Т. е., по-видимому, человеческое существование, как бы неизменная субстанция, имеет свои состояния, как бы акциденции; к последним относится настроение. Объяснение рассчитано на общепонятность. Мы узнаём привычное: есть человек, есть его настроения, они приходят и уходят, но это не беда, от них остается опыт, личность обогащается, питается потом зарядом былых настроений, делается более зрелой, анализируя их смену.

В уже упомянутой статье «Настроение» читаем прямо-таки дефиницию: «Настроение — целостная форма жизнеощущения человека». Как это понять? Опять всё вроде бы само собой разумеется. Существует жизнеощущение человека; знаем же ведь мы по себе, что живем и одновременно ощущаем, что живем. Наше жизнеощущение, далее, похоже на поток, — положим, на ту реку, о которой как будто бы говорил Гераклит, или на поток сознания, о котором говорят в XX веке. Словом, жизнеощущение это некий поток жизни. Всё течет и всё изменяется, или наоборот, всё течет и ничего не меняется; дело не в деталях, а в том, что наше жизнеощущение — недооформленный поток, приобретающий в настроении целостную форму.

Всякое познание, учат нас, тоже «начинается с нерасчлененного представления о целом

Откуда спустилась целостная форма? Как она смогла ввести в свои берега поток жизнеощущения? На этот вопрос мы уже не слышим ответа. По-видимому, для автора определения речь идет опять о слишком понятных вещах. Как-то смогла! Мы же видим, что всё на свете так: то расплывается и разбрасывается, так что не уловишь и не соберешь, то снова створоживается в целостную форму. Форма единства, целостная форма — это, говорят нам, закон жизни, закон всего действительного. Организмы, социальные процессы, кораллы — всё неким образом кристаллизуется в целостные формы. Так и поток жизнеощущения. Нечего спрашивать, откуда взялась целостная форма. Ею всё на свете устроено: в конце концов, даже хаос — только определенная степень ослабления целостной формы. Всякое познание, учат нас, тоже «начинается с нерасчлененного представления о целом», а если бы не было целого, мы ничего не смогли бы и познавать. Так что, нас пристыдят, не надо спрашивать, откуда взялась целостная форма. Без целостных форм не было бы ни сущего, ни познания. Между прочим, мир — тоже целостная форма, а именно верховная форма самой всеобъемлющей цельности.

цельность -это единство

Что всё же такое цельность? Вопрос способен вызвать теперь уже раздражение философа, занятого важными проблемами. Это цельность, само собой ясно! Нет, всё-таки? Это единство! Но что такое единство? Единство есть свойство единого, одного. Что такое единое? В самом деле, что такое одно? Число. Что такое число? Неизвестно. Определения числа не существует. Число определяют через количество, количество через счет, счет через единицу, единица — число. Можно как угодно формализовать эту процедуру, например, можно определять число как «понятие, служащее для количественной характеристики предметов», с отсылкой к термину «количество», причем количество определяется как «отображение общего и единого», единое, в свою очередь, — как «начало множества», «множество» как «класс», «класс» как «совокупность элементов», т. е. опять единство единиц, число. Можно еще абстрактнее: число есть «класс всех равночисленных классов», а «равночисленные классы» суть классы, между всеми элементами которых соблюдается одно-однозначное соответствие, т. е. элементу одного класса можно без двусмысленности сопоставить элемент другого класса. Но ведь «элемент класса» невозможно определить иначе, как единицу, единица есть число. Из тавтологии при определении числа мы при любой формализации не выбираемся, достигая только того, что запутываем себя, чтобы уйти от встречи лицом к лицу с этим неведомым — числом, единицей. Единство есть единое, единое есть число, число есть счет единиц, количество единств. Стоп. Дальше пути нет.

Но, может быть, пора честь знать? Не уподобляемся ли мы той школьнице, которая не верила, что дважды два четыре? А мы встаем в тупик перед единицей. Заблудились даже не в трех соснах. Надо же, наконец, соблюдать какие-то правила философского приличия, не придираться к мелочам, заняться делом. Все ведь знают, что такое единое. Единое есть единое. Пора бросить, скажут нам, словесные фокусы; так много насущных задач, их надо решать, а не высматривать сложности там, где уже всё понятно и просто. Обратитесь к жизни, довольно игры ума.

Вся жизнь теперь, между прочим, строится на научных основах. Вся наука математизирована. А вот мы вдруг обнаружили, что неизвестно, что такое число, начало математики. Впрочем, о неопределимости числа знали всегда, и это не мешало математике развиваться. Даже наоборот. Избавившись от ненужной метафизики, математика и другие науки впервые стали прогрессировать с нестесненной быстротой, достигнув результатов, которых никогда еще не знало человечество; и они, математика и науки, будут развиваться дальше, — при условии, что им не будут ставить палки в колеса, некстати напоминая о неопределимости числа.

Но, может быть, блестящая слепота науки, заботящейся о точности и правильности своих операций и не задумывающейся, по своему существу неспособной задуматься о том, что вне этих операций, о том, с чем она имеет дело до научной обработки, поскольку предметом науки может стать только то, что заранее уже подвергнуто научному «представлению», — эта блестящая слепота науки, которая позволит ей развиваться и тогда, когда на Земле не останется земли, когда придется решать задачи жизнеобеспечения застекленных автономных колоний в космосе, и когда не останется уже никакого бытия, тогда она придет к своим самым головокружительным изобретениям, тогда только избавится от всех помех, — может быть, эта слепота науки к тому, что не научно, происходит не по оплошности деятелей науки, а оттого, что наука однажды разрешила себе навсегда забыть, что она не знает, что такое число, не знает, словно во сне, чем она оперирует, знает только, что оперирует и продолжает и может продолжать оперировать? Что бытие науке безразлично — по существу безразлично, потому что она ничего в принципе не видит, кроме своих операций, и в этих операциях бытие остается аккуратно обойденным, хотя и необходимым, необходимым по необходимости обойденным, — может быть, это безразличие науки к бытию происходит оттого, что наука не знает, что такое число, единица, единое?

Единое есть бытие, бытие есть единое

Что за странное предположение. Наука скользит мимо бытия, потому что не хочет задуматься о том, что такое единица, число? И вдруг мы вспоминаем: по древнему определению, единое есть бытие. Странно. Да, было такое. Это в платоновском «Пармениде». И не только. Единое есть бытие, бытие есть единое — это, собственно, вся античность. И всё Средневековье. И Новое время, между прочим, долго тоже, пока не забылось это — единое есть бытие. Так что же, бытие упущено наукой и техникой с самого начала по той простой причине, что наука и техника упустили спросить, что такое число, что такое начало числа, единое? Не может быть! Зачем сразу такие крайности, такие парадоксальные выводы. Не задумываться же науке и технике над каждой единицей, усматривая в ней бытие.

Кроме того, древние, наверное, имели в виду просто какое-нибудь иносказание, хитроумную назидательность. Ну конечно же: они, возможно, просто хотели сказать вот это самое, что бытие невозможно без единства, без цельности, тяготеет к целостным формам. Размытая первоначальная туманность постепенно свертывается в клубки, сволакивается в волокна, в нити, в струны, приобретает числовую структуру. Вот вам и ответ, разъяснят нам: бытие всегда тяготеет к целостной форме, к числу, а древние, парадоксалисты, выразили этот очевидный факт в причудливой форме: единое есть бытие, бытие есть единое.

единство не свойство и не тенденция бытия, бытие есть единое, единое есть бытие

бытие и единство взаимообратимы

бытие есть единство, нет единства, которое не было бы бытием, нет бытия, которое не было бы единством

Нет. Платон в «Пармениде» говорит не о том, что бытие тяготеет к единству и что всё постепенно неким образом сволакивается в волокна и сплетается в цельности, мало-помалу образуясь. Он и вся классическая философия упрямо повторяют свое: единство не свойство и не тенденция бытия, бытие есть единое, единое есть бытие, unum et esse convertuntur. Никакое количество диалектики не поможет разгадать эту загадку. Мы можем разве что снова закрыть на нее глаза. Или еще раз заново переписать историю философии. Но лучше, если мы будем просто помнить, пусть не понимая, что в ней написано: unum et esse convertuntur, бытие и единство взаимообратимы. Не то что бытие приобретает со временем, постепенно, по ходу развития черты единства или с самого начала обладает единством как своей чертой или признаком, а другое: бытие есть единство, нет единства, которое не было бы бытием, нет бытия, которое не было бы единством. Мы упираемся в тупик.

Ну вот, недоставало вставать в тупик перед старинным парадоксом. Возможно, он уже давно благополучно разъяснен. Существует же для чего-нибудь дисциплина истории философии. Или еще проще: хотя бы и не разъяснен, всё равно ведь известно, что Платон — это метафизика, а метафизика преодолена. Хайдеггер разрушил метафизику. Разве не так у него поставлена задача — деструкция метафизики? Какое после этого еще может быть, серьезно говоря, единое, взаимообратимое с бытием? Может быть, еще «умопостигаемое единое»? Что-то из мира идей? Мы давно успокоились, что никакого потустороннего мира идей нет, и когда мы сейчас говорим «идейный мир», то имеем в виду, наверное, не трансцендентные сферы. Надо, подумают про нас, иметь праздный ум, чтобы на досуге разбирать, что такое единое, что такое тождество и почему бытие даже не «тождественно» единому, а просто есть единое. У древних, наверное, был — они же рабовладельцы — этот досуг, схолé, их философская «школа». А у нас схолé нет, нам недосуг. В конце концов, у нас нет настроения входить в эти единые, иные, тождества.

Между прочим, «нет настроения» вовсе не значит, что у нас вообще нет никакого настроения, как раз наоборот. «Нет настроения» — т. е. нет настроения для этого вот, а именно потому, что мы настроены делать что-то другое. Настроение как раз есть, мы только не знаем точно, какое, хотя знаем определенно, что это не настроение разбираться, единое иное ли другому или неиное ему и бытию. Настроению нет дела до единого и его иного. Правда, настроению, честно говоря, нет дела и до «целостной формы». Настроение — это настроение.

Настроение — это когда за суетой и ненужными встречами, за раздергивающими заботами неведомо откуда, может быть, из детства просится не музыка, не сама музыка, а словно только один ее неслышный тон, он заглушен шумом, но будет яснее слышен, когда мы останемся наконец наедине с собой и пойдем по людной вечерней улице. Настроение захватит нас, и не только нас, а всё вокруг склонит в свою сторону, и мы словно завороженные будем бояться, что его что-то спугнет. Такое настроение может превратиться в стихи, которые не нарушат настроения, а наоборот, дадут ему быть собой и остаться навсегда и стать настроением других людей, может быть, очень многих, может быть, настроением времени; или настроение превратится в музыку — оно ведь и так с самого начала было неслышным тоном; или ни во что не превратится, а развеется, когда чей-то голос проницательно спросит со стороны: «Что это ты сегодня такой задумчивый?» — и мы к собственному стыду поспешим заверить, что вовсе нет, что всё это так, ничего.

«Я не в форме» — значит не в силах придать себе требуемую в обществе форму, настроение сильнее меня

Почему настроение так заметно? Почему, еще только издали видя человека, с которым у нас деловое общение, мы спешно и старательно стираем с лица следы задумчивости, расстройства, печали? Никогда на самом деле стереть до конца не удается, люди догадываются, расспрашивают, иногда тактично, и только под защитой чужого участия мы перестаем стыдиться. Настроение мгновенно задевает: «Что с тобой?» Его каким-то неведомым путем замечают раньше, чем особенности костюма, состояние здоровья. Придите в странной одежде, могут не заметить. Придите без одежды. В некоторых местах это разрешается и уже привычно. Но необычное настроение никогда не будет оставлено без внимания. Настроение чувствуют, даже если отвернешься. Есть общепринятые настроения. «Я не в настроении» говорится, когда настроение необщепринятое. «Я не в форме» — значит не в силах придать себе требуемую в обществе форму, настроение сильнее меня. С настроениями борются. Ни с чем никогда не борются так, как с настроениями. Вторгаясь в общество со своим особенным настроением, я могу быть уверен, что иду на конфликт: озадачу, расстрою, настрою и уж во всяком случае обращу на себя внимание. Почему так?

Значительность общения детей с взрослыми и друг с другом в немалой мере происходит оттого, что дети не прячут своего настроения и при общении с ребенком имеешь дело не с его взглядами на мир, а с самим миром, каким его делает для ребенка настроение. У взрослых мы почти никогда с открытым настроением дела не имеем, а обычно только со скрытым, подавленным настроением. Нам кажется, что, общаясь, мы обмениваемся мнениями и говорим о делах. Однако прежде всего мы в любых условиях общения общаемся между собой своими настроениями. Не случайно власть интересуют не мнения общества, — если интересуют, то не очень серьезно, — а настроения. Настроения могут овладевать миллионами. Они перекидываются мгновенно, и преградой им может встать только новое настроение. Настроения, охватившего массу, достаточно, чтобы изменилось сразу всё. «Значение настроений в истории нельзя достаточно оценить: всё великое в ней произведено ими. Религии и революции, искусство и литература, жизнь и философия одинаково получают свой особый характер в настроении тех, кто создает их» (В. В. Розанов, «О понимании»).

Что такое настроение? Почти с тем же успехом можно было бы спросить: что такое человек?

Боже мой, что такое человек! Человек это человек.

Назовем существо человека присутствием

Попробуем сказать не что такое человек, — человек это очень много, — а что такое человек в своем простом существе. Назовем существо человека присутствием. Вещи существуют. Животные живут. Человек существует как вещь, живет как живое существо, присутствует как может присутствовать только человек и всё человеческое. Стол не присутствует в комнате, он просто стоит там. Кошка не присутствует, разве что мы шутливо возведем ее в человеческое достоинство; кошка спит, наблюдает, мурлычет. Человек присутствует, и не его вещественное телесное наличие, как наличие шкафа, и не его живая природа, как у черепахи или кота, а прежде всего и главным образом его присутствие касается нас — в буквальном смысле касается как задевает, касается как задействует, обращено к нам как безусловное требование участия.

Присутствие, существо человека, не приковано пространственно к его телу

Присутствие, существо человека, не приковано пространственно к его телу. Человек ушел из дома или из жизни, а всё еще полно его присутствием. Пушкин умер сто пятьдесят два года назад, но присутствует среди нас, и его присутствие ощутимее, чем присутствие многих живых людей. На полке стоит собрание сочинений Пушкина, но книги не совсем неживые предметы, в своих сочинениях поэт неким образом присутствует. Он присутствует в своих памятниках. Он присутствует, когда читают его стихи, когда пишут о нем книгу.

Присутствие никогда не где-то там, оно всегда близко ко мне, касается меня благодаря моему собственному присутствию и через него. Другой присутствует для меня как проникающий в мое собственное присутствие; он задевает меня тем безусловнее, что не телесно. Присутствие не поделено перегородками, другой присутствует для меня вдали иногда интенсивнее, чем рядом. Чтобы уйти от чужого присутствия, обычно мало заслониться стеной.

Присутствие непосредственно задевает меня потому, что когда я хочу не просто вглядеться в облик человека (у него приятный вид, у нее скованная походка) и не просто отождествляю его с должностью и мнениями (она секретарь такой-то кафедры, он либерал), а допускаю до себя то, чту есть этот вот человек в его сути, то я вижу, вернее, ощущаю, встречаю настроение — не условную форму, скажем, любезность, а то настроение, которое всего вернее владеет человеком, когда он «не в настроении».

Владимир Бибихин. Мир

1. Читая Платона, будьте терпеливы. Платоновский диалог — это текст, отличающийся от всех литературных произведений, которые вам довелось прочесть. То, что хочет сказать Платон — не лежит на поверхности, не дается вместе с первым прочтением, но требует многократного чтения.

2. Будьте внимательны. В диалоге нет ничего случайного или второстепенного. Каждый пример или кажущееся поначалу незначительным замечание работает на целое. Научитесь это видеть.

3. Учитесь анализировать. Попробуйте воссоздать структуру (краткий сценарий) диалога, а затем разбейте этот сценарий на отдельные сцены. Попробуйте разыграть эти сцены в своем воображении. О чем бы вы спросили Сократа? Какие бы вы дали ответы на его вопросы?

4. Следите за развитием интеллектуального сюжета, замечайте, как один интеллектуальный ход порождает другой (Сократ спрашивает что такое идея благочестия, Евтифрон отвечает, пытается определить эту идею, Сократ задает очередной вопрос, который разрушает тезис Евтифрона и т.п.). Попробуйте выявить основные тезисы Евтифрона и те вопросы Сократа, которые порождают новые проблемы.

5. Помните, что, несмотря на то, что форма диалога сопряжена с фигурами «утаивания» и «защиты логоса» (устной речи), Платон пишет для всех.

Завершу словами Томаса Слезака: «Чтение Платона — это, прежде всего, ни с чем не сравнимое интеллектуальное наслаждение… Читатель из простого свидетеля некоторым образом становится участником живой дискуссии». «Диалоги не претендуют на исчерпывающее изложение всей философии Платона… Они открывают пути к философии». Диалоги обнаруживают «несравненную обращающую к философии силу».

Итак, Платон обращается к каждому человеку. Он не навязывает, а приглашает. «Истинная философия не стремится услужить интересующемуся, но желает, чтобы ее добивались». Недаром Диотима называла философию любовной наукой («путем любви»)…

Андрей Баумейстер

СОФИЯ, Премудрость (греч. Sofia, «мастерство», «знание», «мудрость», евр. hochemah), в иудаистических и христианских религиозных представлениях олицетворённая мудрость Божества. Термин «С.», возникший в Древней Греции, употреблялся там как отвлечённое, умозрительное понятие, хотя первоначально у Гомера (Нот. П. XV 411-412) он встречается в комбинации с именем богини Афины — применительно к делу строительства и упорядочения, художества и рукомесла. Сама Афина имеет много общего с последующей С.; и всё же если мифологема греческой Афины как богини мудрости (но без приложения к ней термина «С.») есть олицетворение мудрости, то мудрость в греческой мифологии не есть лицо. Иначе в ветхозаветной традиции, где понятие Премудрости — в силу самой специфики иудаистической мифологии — приобретает личностный облик: Самораскрытие Бога в мире должно было принимать характер «лица» (или «как бы лица») — как второго и подчинённого «Я» Бога. Позднебиблейская дидактическая литература (книга «Премудрость Соломона», «Книга притчей Соломоновых», «Премудрость Иисуса сына Сирахова») даёт образ «Премудрости Божией», описанной как личное, олицетворённое существо. Она выступает как девственное порождение верховного Отца, до тождества к Нему близкая: «Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя» (Прем.Сол. 7:25 след.), вышедшее «из уст Всевышнего» (Иис.Сир. 24:3; срв. образ Афины — тоже девственницы, появляющейся из головы Зевса; по устойчивой схеме мифа, мудрость принадлежит деве). Как греческое слово «С.», так и соответствующее ему древнееврейское слово — женского рода, и в пассивном образе «чистого зеркала действия Божия» (как определяется С.) угадываются женские черты. Премудрость в своём отношении к Богу есть Его демиургическая, мироустрояющая воля. Она описывается (Притч. 8:27-31) как «художница», по законам божественного ремесла строящая мир (что снова сближает её с Афиной); в природу этой космогонической С.-«художницы» входит «веселие». В раввинистической и позднее гностической мысли (знавшей также понятие «падшей С.» — см. Ахамот) С. сближалась с евр. re'sijt и греч. arhh — оба термина означают «начало» — в смысле основания, первоначала, материнского лона изначальности. Специфику С. составляет женственная пассивность, сопряжённая с материнской многоплодностью, её «веселие», а также глубинная связь не только с космосом, но и с человечеством (Притч. 8:31 и др.), за которое она заступается. Если по отношению к Богу С. — пассивно зачинающее лоно, «зеркало славы Божией», то по отношению к миру это — строительница, созидающая мир, как плотник или зодчий складывает дом как образ обжитого и упорядоченного мира, огражденного стенами от безбрежных пространств хаоса; дом — один из главных символов библейской Премудрости (Притч. 9:1 и др.).

Христианство усваивает личностное понимание С. Ориген описывает её как хотя и «бестелесное бытие многообразных мыслей, объемлющее логосы мирового целого», но в то же время как «одушевлённое и как бы живое». В раннюю эпоху развития христианства представление о С. сближалось с ликом Христа-Логоса (1Кор. 1:24 прямо определяет Иисуса Христа как «Божию силу и Божию премудрость»), а затем и с третьей ипостасью Троицы— Духом Святым(понятие женского рода в семитических языках и близкое С. в аспектах игры, веселья, праздничности), подчёркиваются также аспекты С., связанные с идеей человеческой общности. В латинской христианской литературе термин «С.» вытесняется почти синонимическим обозначением мистически понятой «Церкви», и поэтому собственно «софиологии» католическая традиция почти не знает. Иначе в Византии, где большое значение получило развитие образа С. как символа теократического принципа, и на Руси, куда христианство пришло под знаком С. (митрополит Илларион описывает крещение Руси как приход «Премудрости Божией», т. е. С.; Софии были посвящены построенные в 11 в. три главные русские церкви — в Киеве, Новгороде и Полоцке). На русской почве к 15-16 вв. складывается богатая иконография С. С. имеет облик Ангела;, её лик и руки — огненного цвета, за спиной — два крыла. Она одета в царское облачение (далматик, бармы), на голове — золотой венец. Ей предстоят (как Христу в иконографии «Деисуса») молящиеся Дева Мария и Иоанн Креститель; над ее головой виден по пояс благословляющий Христос (т. о., не тождественный с С., но являющий Собой её «главу», примерно так, как Он же есть, по новозаветному учению, «Глава» Церкви). Личный облик С. как в византийско-русской, так и в католической традиции постепенно сближается с образом Девы Марии как просветлённой твари, в которой становится «софийным», облагораживается весь космос. В христианской агиографической традиции имя «С.» носит также мученица, казнённая в Риме во 2 в. вместе со своими дочерьми Верой, Надеждой и Любовью (имена символичны — «Мудрость» как мать трёх «теологических добродетелей»).

На Западе специально к символу С. обращается лишь немецкая мистика в лице Г.Сузо, а затем Я.Бёме, позднее — пиетизм (Г.Арнольд). Из рук немецкой мистики символ С. принимает Гёте, но в противоположность Бёме и с сильным уклоном в язычество подчеркнув ее материнские черты: Фауст, не удовлетворенный чистым интеллектуализмом и пребывающий в глубоком внутреннем одиночестве, находит избавление в приходе к С. («вечной женственности») — духовно-телесному началу, в котором сняты противоречия и помехи к человеческой коммуникации. С. символизирует при этом мировую меру бытия. Фауст, разрушив отжившую средневековую меру и выйдя к техническому активизму, оказывается в опасности утратить вообще всякую меру, и Гёте спешит привести его к свободной и разумной мере — С. Образ С. воспринимает и Новалис. Но продолжается развертывание и «антисофийных» возможностей новоевропейского индивидуализма (образы разрушительной «анти-С.» в музыкальных драмах Р. Вагнера — Брунгильда, Изольда, Кундри). Неутешительные возможности фаустической внемерности выражены в творчестве Достоевского, противопоставляющего им символ земли — С. Бытие как бы разбито для Достоевского на три уровня: эгоистически-бесструктурная «среда», сохранившая софийную структурность «почва» и сама С.— «земля».

Спекулятивной разработкой понятия С. в связи с теми же социальными импульсами, которые воздействовали на Гёте и Достоевского, занялся в конце 19 в. русский идеализм (с опорой на восточнохристианскую традицию). Для Вл. Соловьёва С. есть «...единство истинное, не противополагающее себя множественности, не исключающее ее, но... всё в себе заключающее» («Россия и Вселенская Церковь», М., 1911, с.303-04). Это выливается в универсалистскую утопию, где ни одно из противостоящих начал каждой антитезы (авторитет и свобода, традиция и прогресс и т. п.) не подлежит упразднению, но всему должно быть указано его «настоящее» место в свободном всеединстве (срв. аналогичные идеи в неотомизме). Инициатива Соловьева была подхвачена т. н. «русским ренессансом». Флоренский, внесший существенный вклад в научное изучение истории образа С. (историко-философский и иконографический экскурсы), видит в С. «идеальную личность мира», «психическое содержание» разума Божества, мудрость как целомудрие, которым поддерживается целость мира, «актуальную бесконечность» (см. «Столп и утверждение истины», 1914, с. 319-92). Систематическим развитием этого круга идей занимался С. Булгаков, подчеркивавший неприменимость к С. антитез «...абсолютного и относительного, вечного и временного, божественного и тварного» («Свет невечерний», М., 1917, с.216). Вокруг понятия С, движется мысль Н.О.Лосского, С.Л.Франка с его «панентеизмом» и др. Идеал С. как предметной телесности и делового почтения к законам вещи реставрируется в настоящее время в католической теологии в полемике с субъективизмом и волюнтаризмом (срв. у У. фон Бальтазара: «Человек приемлет меру вещей и сообщает им свою меру в точной правильности предметного разумения, которое отвечает объективным реальным и идеальным законам мира»).

Из книги:

С.С.Аверинцев "СОФИЯ – ЛОГОС. СЛОВАРЬ." Издательство "Дух и Литера", Киев, 2000

Стр. 159-161

Православная Церковь возбраняет утверждать, что София несотворена; но православное чувство не соглашается и с тем, что София тварна. София – это именно творение, а не тварь, творение во всем его совершенстве. София первенствует в остальном творении, являя в нем присутствие Творца. София – женственный лик творения, обращенный к Творцу. Творение по отношению к Творцу женственно, о чем свидетельствуют "Песнь Песней", Притча о мудрых и неразумных девах из 25-й главы Евангелия от Матфея. И наконец, великий провидец и чудотворец Серафим Саровский называет Христа "вечным женихом наших душ".

* * *

Софию нельзя определить философски, ибо София сама есть философия. А для того чтобы определить некое понятие, нужно выйти за его пределы. Нам не дано выйти за пределы Софии, мы не можем мыслить вне Софии. Все, что мы говорим о Софии прозой, искажает ее чистый образ. София не вписывается в догматику, догматика лишь предостерегает нас от еретических злоупотреблений домыслами. Духовная жизнь изобилует иными свидетельствами о Софии. Великий софиолог Лев Платонович Карсавин избрал, как мне представляется, верный путь в трактовке этой темы.

Он писал стихи о Софии и комментировал их. Этот путь позволяю себе избрать и я, прокомментировав три моих сонета; в них высказано то, что я никогда не высказал бы в прозе. Рене Генон ссылается на суфийскую мудрость. Суфии утверждают, что в раю говорили стихами и вся мирская поэзия есть попытка вспомнить этот райский язык. Адам в раю был истинным поэтом, нарекающим Божье творение; после грехопадения он утратил свой высокий статус, ибо грехопадение разъединяет, впадая в небытие, а поэзия – это воссоединяющий синтез. С тех пор все поэты мира тоскуют о райском саде:

Мне снится, сад, где вечная прохлада,

Где солнца нет, но вместо темноты

Как бы заря – незримая ограда,

А вместо звезд – росистые цветы.

Я все еще не знаю листопада,

Не ведаю полдневной духоты,

Среди цветов затаены черты,

Которые предчувствовать – отрада.

Я вышел в сад однажды наяву,

С ней вышел в сад, где с нею разминулся,

С тех пор я здесь блуждаю, не живу.

Когда бы я спросонок обернулся,

Успел бы я схватиться за листву,

И в том саду навеки бы проснулся.

В сонете совершается мистерия удвоения и воссоединения, в нем удваиваются сакральные числа; в сонете две четверки – это катрены, две триады – это терцеты, кроме того, в сумме 14 строк сонета есть дважды 7, т. е. удваивается число творения, число Софии, сонет – стихосимвол. Отсюда его астрологичность; сонет, гороскоп на двоих, многое возвещает помимо того, что в нем непосредственно сказано.

Всем культурам "снится" некий сад. Сон о саде основное измерение нашей жизни: мы пришли оттуда и мечтаем туда вернуться. "Вечная прохлада" – в саду еще не взошло солнце; тут нельзя не вспомнить Новалиса, который говорит, что в конце времен солнца не будет, а будет общий свет всех небесных светил. Это будет некая светлая ночь, напоминающая золотой иконописный фон.

Православное вероучение о Софии выражается не в догмате, а в иконописи. На Соловках я видел удивительную икону Софии – Премудрости Божьей: она багряна, как заря. Блистательный анализ этой иконы дал князь Евгений Трубецкой в труде "Два мира русской иконы". София "как бы заря" в райском саду, где все напоминает о ней: "Среди цветов затаены черты, которые предчувствовать – отрада". Предчувствуешь некую встречу, и она неминуема; но неминуема и разлука: как встретишься, так и разминешься. Здешняя, земная жизнь – странствие в чаянии новой встречи с ней, чтобы проснуться в саду, который снится, где навеки обретаешь Софию. София – не отвлеченный принцип, а существо; если бы она не была существом, она не была бы совершенна. Совершенство включает в себя личность, включает в себя лик. Женственный лик творения, обращенный к Творцу, явлен райским садом.

* * *

Наиболее совершенным образом Софии в западной традиции мне представляется Беатриче, причем не только в "Божественной Комедии", но и в "Новой Жизни". Данте полюбил ее на пути в Церковь. Он полюбил ее как член Церкви любит члена Церкви. Это ощущение Церкви как тела – глубочайшее и высочайшее ощущение "Божественной Комедии". Владимир Соловьев в философских терминах высказал то же самое. Кроме Софии небесной есть София земная. София земная скрывается в каждой женщине. Всякая женщина – это Беатриче, только Беатриче нашла своего Данте, а другие не нашли. В женщине присутствует София, она указывает мужчине путь к тому воссоединению, без которого невозможно райское блаженство.

Владимир Микушевич. Пол и символ. Православное почитание Софии

«Идеи перестали править миром», - сказал Вячеслав Иванов в 1921 г., а когда идеи перестают править миром, власть захватывают идеологии, каждая из которых - насилие над идеей и над самой реальностью, пока миром снова не начнут править идеи, и среди них София Премудрость Божия, единственная правительница, которой достоин образ Божий - человек.

* * *

Государство Платона не могло быть софиократией, так как правящие философы - лишь служители, а не избранники Софии Премудрости.

Владимир Микушевич. Из книги «Так говорил Чудотворцев»

Западня идеологии

В основе всех идеологий и утопий зло, выдаваемое за добро, которого нет, если оно познаётся лишь вместе со злом, которого нет, ибо зла не было и не может быть: нет зла, кроме мнимого.

* * *

Зла не было, пока человек не пожелал познать несуществующее, как будто добро можно познать лишь вместе со злом, которого нет, в чём и состояло грехопадение, когда по ту сторону добра и зла благо: Истина, Добро, Красота нераздельно и неслиянно.

Владимир Микушевич. Из книги "Так говорил Чудотворцев"

Истина едина, но многогранна, и лишь Божественное всеведенье может охватить все её грани, с точки зрения человеческого разума исключающие одна другую, но непостижимые одна без другой.

Владимир Микушевич. Из книги "Креациология, или наука творчества"

Нельзя не вспомнить Новалиса, который говорит, что в конце времен солнца не будет, а будет общий свет всех небесных светил. Это будет некая светлая ночь, напоминающая золотой иконописный фон.

Православное вероучение о Софии выражается не в догмате, а в иконописи. На Соловках я видел удивительную икону Софии – Премудрости Божьей: она багряна, как заря. Блистательный анализ этой иконы дал князь Евгений Трубецкой в труде "Два мира русской иконы". София "как бы заря" в райском саду, где все напоминает о ней: "Среди цветов затаены черты, которые предчувствовать – отрада". Предчувствуешь некую встречу, и она неминуема; но неминуема и разлука: как встретишься, так и разминешься. Здешняя, земная жизнь – странствие в чаянии новой встречи с ней, чтобы проснуться в саду, который снится, где навеки обретаешь Софию. София – не отвлеченный принцип, а существо; если бы она не была существом, она не была бы совершенна. Совершенство включает в себя личность, включает в себя лик. Женственный лик творения, обращенный к Творцу, явлен райским садом.

Владимир Микушевич

Пол и символ. Православное почитание Софии

Для раба Божьего нет рабства; в рабстве тот, кого дьявол держит без Бога, что и есть ад.

Владимир Микушевич. Из книги "Так говорил Чудотворцев"

Где закон, там благодать. Если язычники "сами себе закон" (Рим. 2, 14), именно их поэты сказали то, чего не сказали ветхозаветные пророки: "Мы Его и род" (Деян. 17, 28); то есть, Бог вочеловечивается.

(Из книги "Так говорил Чудотворцев")

Язычество обожествляет язык, угадывая в языке Слово.

Владимир Микушевич. Из книги "Креациология, или наука творчества"

И язычники молились Богу истинному, за Которого выдавали себя бесы; вот почему сказано: "Вси бози языкъ бъсове" (Пс. 95, 5), но Бог не оставляет молящихся Ему, так что и у язычников свой ветхий завет": "Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон" (Рим. 2, 14).

Владимир Микушевич. Из книги "Так говорил Чудотворцев"

Всего, что сказано о Боге, мало мне;

Сверхбожество меня живит в Своём огне.

Сверхбожество. Из Ангелуса Силезиуса

Пер. Владимир Микушевич

Марией должен стать я, чтобы Бог родился,

Дабы в Его гнезде блаженном я гнездился.

Духовная Мария. Из Ангелуса Силезиуса

Пер. Владимир Микушевич