Всю жизнь, вернее, очень давно, я работаю над таким философским направлением, которое, по-моему, ввёл я, — во всяком случае, я не встречал его нигде, — которое я называю «креациология». Это философия творчества, или осмысление творчества. Как ни странно, мы не оцениваем вообще роли творчества в существовании мира, в существовании человека, каждого из нас. Здесь творчество рассматривается во всех возможных аспектах, — я понимаю, что не успею все их осмыслить, — начиная с сотворения мира и заканчивая стихотворением, которое пишется вот сейчас. Сначала я занимался герменевтикой, которую я называю наукой понимания, читал этот курс в МИФИ, и его слушали математики — в том числе лекцию о том, почему дважды два четыре — это вопрос спорный. Но я понял, что герменевтика не срабатывает, когда речь заходит о том, чем занимаюсь я. Существуют произведения, сила которых — в их непонятности, и когда они начинают пониматься, это их искажает. Их надо принимать вот такими. С помощью целой цепочки умозаключений я пришёл к тому, что изначально существовал некий творческий акт, который мы не можем назвать иначе, нежели акт Бога, — отсюда моё православие. То, что физики называют «большой взрыв», — вероятно, частный случай этого. Отсюда, от этого взрыва, происходит какая-то мощная энергия; в Евангелии поразительно сказано — «вначале бе Слово», не «было слово», а «бе Слово», потому что «было слово» — это, может быть, оно «было» и его уже нет, а «бе Слово» — это славянский аорист, оно было и оно есть. И вот различные преломления этого Слова, которое есть Бог, я и пытаюсь изучать на разных уровнях — и в живописи, и в том, что телевидение назвало «Магистр игры». Это именно тот уровень креациологии, который мне сейчас доступен, и я продолжаю над этим работать.

* * *

Логос в античной философии — это сокровенное. А русское «Слово» лучше передаёт смысл понятия, чем то слово, на котором оно было произнесено: Слово — это откровение. Что касается Логоса, то надо сказать, что такое отношение — как к «сокровенному» — проникло в «античное» православие, отсюда трагедия Византии и её падение: когда они говорили «Логос», трудно было определить, имеют ли они в виду Христа или языческую первооснову мира. Русское «Слово» прямее: это первоначальный творческий акт — и одновременно Тот, кто его совершает, — больше мы о Нём знать ничего не можем.

* * *

Я думаю, человек заговорил, пытаясь назвать это изначальное Слово. Был какой-то возглас, который обозначал Бога; лингвисты не могут до конца это определить. Мы теперь знаем, что около десяти разных гоминид претендовали на то, чтобы стать людьми, а стали ими только те, потомками которых мы являемся. Это очень любопытная тема для разговора. Из последних открытий такого рода — выяснение того, говорили ли неандертальцы? Это связано с устройством гортани, с нижней челюстью. Ведь все языки мира сводятся примерно к ста звукам, доступным механизму человеческой гортани. Вся мировая поэзия — в этих ста звуках. Собственно говоря, человек начал с того, что стал участвовать в самом процессе сотворения себя и мира. И утверждение, что это было какое-то полуживотное существо, неверно; очень может быть, что они превосходили нас в интеллектуальном отношении, потому что мы бы не выжили в ледниковый период, а они — выжили.

* * *

О Рильке:

Рильке. Я перевёл все его стихотворные книги. Его прозу тоже переводил. У него оставалось не опубликованное наследие, оно стало доступно только после его смерти и тоже входит в мои планы. Рильке, Гёльдерлин сыграли огромнейшую роль в моей работе — и переводческой, и оригинальной. Но одно другому нельзя противопоставлять, потому что я субъективно для себя не различаю переводы и оригинальные стихи. Я скажу такую вещь, которая может показаться сумасшедшей: я не переводил из «настоящего» ничего, что я сам бы не написал. Как функционирует переводимое поэтическое произведение — это сложный вопрос. Оно, собственно говоря, предшествует не только мне, но и так называемому его автору; оно угадывается, оно в каком-то смысле в языке всегда было; его автор угадал и я угадываю снова — конечно, с учётом того, что угадал автор. Это у меня высказано в стихотворении: «… в просторечье музыкою сфер / Зовётся бескорыстная стихия, / В которой ты Шекспир и ты Гомер, / В которой Баха слушают глухие». Но этот вопрос для русской культуры очень существенный, так как все поэты у нас переводили, и переводили немало.

* * *

Кретьен де Труа, конечно. Я работал над ним пятьдесят лет и перевёл три его романа в стихах. Пушкин восходит к этим романам, хотя я не уверен, что он знал этого автора. Тем интереснее, что эта традиция у него чувствуется; то, что Пушкин называет «магический кристалл», проявилось уже тогда. У меня возникали проблемы с издательскими планами: мне пришлось дать сокращённый перевод романа Де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» — по соображениям объёма, бумаги и так далее — для Библиотеки всемирной литературы; это то, что привлекло внимание к Кретьену де Труа. Полный перевод вышел только сейчас в издательстве «Ладомир», в серии «Литературные памятники». Также в 2019 году в моём переводе вышел его роман «Ланселот, или Рыцарь Повозки», а в начале 80-х — его роман «Клижес». Я переводил Новалиса в это время, переводил Свифта. Поэтические произведения Свифта — примечательное явление английской поэзии. Переводил Шелли, а с французского я перевёл очень много Бодлера, Верлена, переводил Рембо, с итальянского перевёл поэму Петрарки «Триумфы», — это произведение, над которым он работал всю жизнь. Так что без работы я не сидел никогда. Если издательство предлагало мне переводить поэта, то уже с учётом моих интересов и индивидуальности.

* * *

Конечно, привлекает абсолютно своё. Но есть один поэт, который для меня имел существеннейшее значение и как для переводчика, и как для пишущего стихи по-русски. Это немецкий поэт Готфрид Бенн. Я не назвал его в перечне этих авторов, потому что для меня он занимает совершенно особое место. Я выпустил недавно большую книгу его переводов «Перед концом света» — это перевод его строки „Vor die Stunde der Welt“. Там есть моя большая статья «Готфрид Бенн — поэт мировой катастрофы». Его отношение к слову, его понимание поэзии именно в современном мире для меня было очень существенным. Любопытно, что в 60-е годы, во второй половине он меня вернул к рифмованному стиху. У меня был период в начале 60-х, когда я писал исключительно свободным стихом. Бенн мне показал, как совмещать одно с другим, — но рифмованный стих у меня тогда стал другим: я стал подчиняться тому, что мне говорит стихотворение. Он научил меня — в поэзии центральное место занимает слово.

* * *

О своём переводу сонетов Шекспира:

Это не собрание отдельных сонетов. Неважно, как они вообще писались, мы этого не знаем, но перед нами результат: единое поэтическое произведение, где сонет выступает как строфа, а не как отдельное стихотворение. Знаете, есть мнение, что так называемая онегинская строфа восходит к шекспировскому сонету: Пушкин ведь писал об этом, что «Суровый Дант не презирал сонета; / В нём жар любви Петрарка изливал; / Игру его любил творец Макбета…». Так вот, перед нами — единое произведение с трагической проблематикой, напоминающее романы XX века — может быть, Кнута Гамсуна. Два человека, которых связывают специфические, не совсем традиционные, отношения — немолодой поэт и молодой красавец — должны образовать какое-то таинственное единство, что-то вроде человеческого философского камня. И вот появляется женщина, в которую они, каждый из них, влюбляются. Она, не соединяясь ни с одним из них, это единство разрушает. Это приближает сонеты Шекспира к его трагедиям, это одна из величайших трагедий, что я и попытался передать в своём переводе. Мой ответ сугубо краткий — на самом деле тут множество тончайших нюансов, и мой перевод надо читать в сочетании с моим исследованием «Роман Шекспира».

* * *

О своей книге стихов «Ток»:

Там есть стихи, которые имеют очень раннее происхождение: те, которые слагались ещё тогда, когда я не умел читать и не умел писать. У меня ощущение, что некоторые стихи этой книги начинались ещё до моего рождения.

Я не считаю, что моя книга написана верлибром. Верлибр — это особое явление, он связан с книгопечатанием. Обратите внимание, что почти все наши верлибристы вслух почти не читаются, их надо читать глазами. Если они вынужденно и читают вслух, то это не то, чего требует данная поэтическая форма. У меня, вероятно, есть стихи, которые можно отнести к верлибру, но я предпочитаю термин «русский свободный стих», которым пользуется, кстати говоря, Иван Ахметьев. И, кстати, у меня там есть стихи, которые по форме не отличаются от прозы. Это характерно для русского стиха — по поводу «Слова о полку Игореве» до сих пор спорят, —проза это или стихи. Это не проза и не стихи, это то, что я называю «стих», а во французской поэзии это называется «версетом». Я, конечно, знал о существовании версета по французским антологиям. И там эта форма очень распространённая: дело в том, что французская поэзия, в отличие от русской, существует очень давно, восемьсот лет. Рифмы во французском языке бедные. Джойс сказал о французских поэтах, что у них мало музыкальных инструментов, но их спасает то, что они прекрасные музыканты. Несомненно, они должны были искать каких-то других форм. Начиная с Алоизиуса Бертрана — современника Виктора Гюго, — они их искали, и какие-то их открытия отразились в моей книге. Хотя особо сильного их влияния всё же там нет: «Ток» в очень большой степени — русская книга.

Стихи делятся на строки. Стих — это как бы единый текст, который делится на строки только по причинам полиграфическим, а также по причине дыхания. И не обязательно это должен быть стих нерифмованный. Например, стих — это «Божественная комедия» Данте. То, что говорят о его терцинах, не совсем правильно: он сам говорил «terza rima» (троерифмие). Его тройственные рифмы переходят одна в другую, и, как отмечал Мандельштам, возникает огромная геометрическая фигура — именно «стих». Так же, как «Стих о Голубиной Книге». В древнерусской поэзии был такой жанр «стих». Стих — это «Ток». Само это название многозначно: во-первых, электрический ток, что говорит об энергетичности книги; во-вторых, ток — это место, где молотят; и, наконец, что важно лично для меня, — это глухариный ток. Таким глухариным током была эта книга, потому что она, в общем, сначала ни для кого не предназначалась; я вообще не представлял, будет ли это когда-нибудь напечатано. Эти три значения очень важны для восприятия книги.

Проза — это другое отношение к миру. Вы знаете, это неплохо определил в своё время Сартр: проза даёт портрет человека, а поэзия даёт миф человека. Кроме того, проза по-особому ритмизирована. Но применительно к моей книге Вы затронули очень любопытный вопрос. На самом деле проза в строгом художественном смысле существует далеко не во всех языках. Вопрос, существует ли она в русском языке или это какие-то варианты стиха? Неслучайно ведь Гоголь называет поэмой «Мёртвые души», а Пушкин «Евгения Онегина» — романом в стихах. У Льва Толстого встречаются крайне ритмизированные фрагменты. Собственно, в России вариантом стиха является вся художественная проза. По-настоящему проза — из тех языков, которые знаю я, — существует по-латыни и по-французски. По-латыни выработался этот жанр, где были очень чёткие определения стиха, причём там был стих в основном нерифмованный. Вообще стихи абсолютно нерифмованными не бывают, рифма эпизодически появлялась даже в шаманском камлании. Но, как правильно сказал Михаил Леонович Гаспаров, стих называется рифмованным, когда рифма регулярная, а не когда она эпизодически появляется. В латинском языке она эпизодически появлялась, но в принципе, это была поэзия сугубо нерифмованная. Так появилась проза. «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря — великолепный образец прозы. Кроме того, проза формируется во Франции по той причине, о которой я уже говорил: там стих — с XII века, ему почти 800 лет. По-французски есть выражение «Прекрасно, как проза». И действительно, скажем, проза Шатобриана — это образец прозы для всех писателей мира, причём интересно, что она меньше поддаётся переводу, чем французская поэзия, — об этом говорил ещё Тургенев. Шатобриан был волшебником стиля для всех — для Флобера, для Арагона, для Мальро, но очарование его фраз совершенно не поддаётся переводу. Я с наслаждением перечитываю их, просто чтобы впитать в себя это искусство.

* * *

О Надежде Манжельштам:

С Надеждой Яковлевной я виделся только один раз и прочитал ей несколько своих стихотворений. Она отозвалась о них более чем положительно, сказав, что это какое-то новое слово после Мандельштама. Причём в каком смысле? Мандельштам всё-таки «поэт с гурьбой и гуртом», а в моём лице, сказала Надежда Яковлевна, она познакомилась «с русским экзистенциалистом, с поэзией изолированной личности, что было Мандельштаму, в общем, чуждо». Но на неё это произвело сильное впечатление — стихи, посвящённые одиноким зимам в Малаховке, где мы с Вами регулярно встречаемся в литературном клубе «Стихотворный бегемот», где я жил с моей матерью в небольшом домике без удобств и переводил, очень много переводил… Но, впрочем, Надежде Яковлевне я читал и рифмованные стихи. Я читал ей стихи, написанные четырёхстопным ямбом, помнится, стихотворение «Интеллигент» — это на неё тоже произвело впечатление. Но это был единственная встреча с Н.Я. У меня тогда телефона не было, связь с ней шла через Сашу Морозова, редактора издательства «Искусство», который очень много занимался Мандельштамом, и позже они с ней разошлись из-за отношений с Харджиевым. Вообще, я попал к ней после того, как написал эссе «Голос поэта», отклик на «Разговор о Данте» Мандельштама — оно тогда не было напечатано (сейчас уже опубликовано под другим названием среди других публикаций о Мандельштаме), но именно прочитав это эссе, Надежда Яковлевна пожелала со мной познакомиться, и мы с ней провели вечер, очень важный для меня до сих пор. Она была, несомненно, очень умна, понимала поэзию очень тонко, и этот вечер оказал на меня бесспорное влияние.

* * *

О премиях:

Моя позиция в этом смысле субъективна, потому что это позиция человека, который не получал никаких премий. Но в некоторых случаях я даже отказывался от премий. Действительно, они, мягко говоря, не играют положительной роли в духовной жизни. По сути, они всегда несправедливы, справедливых — не бывает. А что касается Нобелевской премии, позволю себе напомнить одно обстоятельство: что она появилась после ошибочного некролога о смерти Нобеля: умер «торговец смертью». Этот некролог произвёл впечатления на Нобеля, и он решил учредить премию, чтобы оставить о себе хорошую память, — но от того, что он учредил эту премию, он не перестал быть торговцем смертью. Я не понимаю, почему столь почётной стала премия, учреждённая человеком, торговавшим смертоносным оружием. Почему так авторитетна Шведская академия наук, которая в других областях совсем не авторитетна? Мы знаем множество Нобелевских премий, носители которых просто забыты. При этом Нобелевской премии не было ни у Рильке, ни у Стефана Георге; Нобелевскую премию часто получали эпигоны тех, кто Нобелевской премии не получил. Это не значит, что она во всех случаях вручалась несправедливо: её получали и крупные писатели. Но вот, например, её получают Хемингуэй и Фолкнер, а их учитель Джойс не получает. Как это понять? Получает Бергсон, но не получает Пруст. Что Вы на это скажете? Нобелевскую премию не получил Ибсен — властитель дум, величайший скандинавский поэт. Какого мнения я должен быть об этом просто как любитель и как исследователь литературы? Что касается российских премий, то я умолчу о них. По-моему, к их присуждению примешивается слишком много такого, что не имеет отношения к литературе.

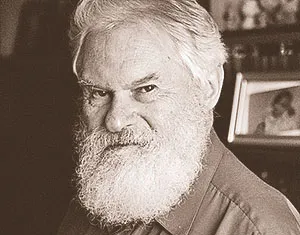

Владимир Микушевич

Интервью здесь

Сайт Светланы Анатольевны Коппел-Ковтун

Оставить комментарий