Время идей, похоже, проходит - миром правят нынче образы и имена. Почему гаснет сила идей? Я думаю потому, что сознание современного человека не может длить в себе идеи и смыслы, как было прежде. Сознание стало слишком коротким, потому и время сокращается - человек не может длить длинное время.

Сила, разумеется, тоже рулит - как и всегда, но ею рулят те, кто рулит образами и именами.

Чтобы мыслить идеями, надо уметь сводить воедино разные вещи, смыслы и имена, но люди утратили навык объединять вещи в своей голове, утратили способность цельного мышления - идеи им нечем осмыслять (ум теперь другой).

* * *

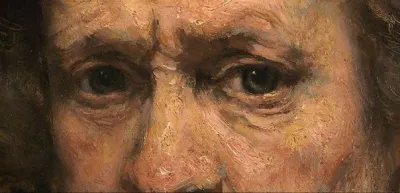

Образ - это живая идея, которая сама себя длит в человеке и хранит свою целостность в целокупности связей и отношений. Идея, воплощенная в образе, требует уже не воплощения, а приобщения и веры. Она сама длится, сияя своими переплетениями смыслов и связей, потому её жизнь удерживает внимание и жизнь человека посредством приобщения к себе. Образ - это готовый, сложившийся, набор алгоритмов, которые достаточно просто усвоить.

Человек длится и движется тем или иным образом. Идеи - лишь вдохновляют на движение. Чтобы двигаться от идеи, человек должен образоваться идеей - создать образ согласованных действий и связей. Утративший интерес к идеям человек уже не формирует свои образы, но подчиняется чужим. Образами засевается поле его души, как семенами, из которых прорастает всё, что может прорасти.

* * *

Если кажется, что в каком-то пространстве идеи пока ещё правят, при более внимательном всматривании становится очевидным, что там лишь квази реальность, точнее - создаваемый кем-то иллюзион псевдостей и фальшивок, лишь имитирующий прошлый опыт идейности, потому что даже сами идеи уже не те. Идеи стали пустым симулякрами самих себя, потому что нет той реальности, ради которой они были созданы.

--------------------------------------

Инет:

Идея

(Idee; от греч.) — в собственном смысле слова зрительный образ, наглядный образ; в философии со времени Платона метафизическая сущность вещи, которую Аристотель мыслил как силу созидающую и формообразующую (см. Энтелехия), неоплатонизм — как излучение высшего мирового принципа, средневековое христианство — как «божественную мысль». Постепенно идею начинают понимать все более субъективистски: начиная с Декарта и Локка, идея зачастую означает лишь «образ вещи, создаваемый духом», представление; схваченную в понятии «сущность» вещи, что одновременно мыслится как её прообраз, образец, которому в действительности вещь соответствует лишь несовершенным образом. Платоновское понятие идеи тем самым бледнеет; ибо, по Платону, идеи суть вечные и неизменные, постигаемые не чувственно, а лишь духовно, на основе врождённой способности воспоминания (см. Анамнез), реально существующие прообразы вещей.

Вещь является отражением идеи, она причастна к идее, идея присутствует в ней. Идеи являются «подлинно-сущим». Со времени немецкого идеализма, в частности шеллинговских «Вrunо» (1802) и «Vorlesungen iiber die Methode des akadem. Studiums» (1803), а также фихтевской работы «Reden an die dt. Nation» [«Речи к немецкой нации»], 1807 и 1808), учение об идеях приобрело новое значение; подготовлялось новое, динамическое понимание идей. «Идея есть не что иное, как понятие совершенства, которого (совершенства) ещё не существует в опыте, например идея совершенного, справедливо управляемого государства. Пусть только наша идея будет правильной, и тогда, несмотря на наличие препятствий, стоящих на пути к её осуществлению, она не является невозможной» (Кант). Гёте находит идеальное «в духе действительного». «Идея, там, где она проникает в жизнь, даёт неизмеримую силу и мощь, и только идея является источником силы» (Фихте).

Гегель видит в идее объективную истину и одновременно истинное бытие. Идея есть развёртывающееся в диалектическом процессе мышление, действительность есть развитая идея. Исторический материализм (см. Материализм) рассматривает идею как обусловленную экономическими отношениями, а провозглашение идеи — просто как идеологию; представители идеалистического понимания истории, по словам Ранке, ищут движущие силы исторических событий в идеях.

Образ — форма репрезентации чего-либо. В философии образ обладает множеством частных смыслов в зависимости от особенностей того или иного философского учения.

усское слово «образ» (ср. нем. Bild) происходит от глагола «образовывать» (ср. нем. Bildung: образование) или «создавать», поэтому оно имеет значение единицы содержания и его аналогом могут выступать такие категории древнегреческой философии как идея, эйдос, форма или гештальт из немецкой традиции. Эта традиция толкования переходит и в средневековую религиозную философию, где образ Бога (лат. imaginem Dei; нем. Bilde Gottes;Быт. 1:27) выступает как проекция той сущности, которая составляет существо человека. В новоевропейской философии образ (англ. Image) приобретает гносеологическое измерение и приобретает значение единицы опыта как элемент воображения. В Повести временных лет часто говорится об образе как синониме несобственного внешнего вида или облика: «во образѣ медвѣжьи», «вь образѣ Федосьевѣ», «вь образѣ Исусъ Христовѣ» или «образѣ звѣриномъ», причем понятие образа (который является) сближается с понятием видения и феномена.

В Критике способности суждения Кант описывает образы искусства (Gestalten) как выражение в пространстве эстетических идей. В этом отношении идея выступает как прообраз (Urbild), а её выражение именуется Nachbild.

Русский философ Николай Бердяев противопоставлял образ и вещь. Либо образ формируется на основе вещи, либо образ становится основой для создания вещи (как первообраз, прототип или архетип, нем. Urbild) — в любом случае между образом и вещью устанавливается отношение изоморфизма. Своеобразие образа заключается в том, что он есть нечто субъективное, идеальное и не существует сам по себе вне отношения к вещи (в противном случае он превращается в фетиш), однако образ объективен по своему содержанию в той мере, в какой он верно отражает вещь. Но образ объекта никогда не исчерпывает всего богатства его свойств и отношений: оригинал богаче своей копии.

Гегель полагал, что образ является неотъемлемым компонентом символа. Вторым компонентом является смысл. Отсюда образ — выражение смысла.

Сходной позиции придерживался С. С. Аверинцев:

Всякий Символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, Символ); но категория Символ указывает на выход образа за собственные пределы, на присутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного.

Поскольку существуют «визуальные образы», то само понятие образа не подразумевает его зримости. Изображение и образ не совпадают, мы можем уничтожить изображение, но это невозможно сделать с образом, который может по-прежнему нас воодушевлять или угнетать.

Сайт Светланы Анатольевны Коппел-Ковтун

Оставить комментарий