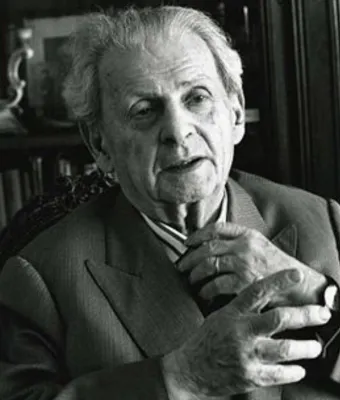

Поднимается вопрос об эстетическом характере «лица» (visage) - принципиально значимой фигуры этики или метафизики современного французского мыслителя Эмманюэля Левинаса (1906-1995). Прежде всего, прослеживается возможная аналогия между «лицом» и (эстетическим) «образом», которая, в свою очередь, подводит к кардинальному апоретическому моменту метафизики Левинаса - проблеме соотношения этики и онтологии.

Ключевые слова: современная французская философия; этика; эстетика; онтология; Эмманюэль Левинас.

«Лицо» (visage) являет собой одну из принципиально значимых «категорий» метафизики или этики современного французского мыслителя Эмманюэля Левинаса (1906-1995), обозначая способ само-предъявления «Другого» в его радикальной инаково-сти. В качестве «видимого», так или иначе «воспринимаемого», более того - в качестве «выражающего» и даже служащего «истоком» всякого «смысла» - лицо, по видимости, как-то причастно области «эстетического» (как в смысле «имеющего отношение к выразительности», так и в буквальном значении «ощущаемого»). Между тем, лицо, будучи фигурой этической по преимуществу, оказывает сопротивление своей эстетической категоризации. Лицо, каким-то образом сущее и встречаемое нами в мире, выступает за рамки тотального эстезиса (возможно, подобно тому, как тотальности «божественного» противостоит только сам Бог). Лицо, в каком-то смысле, задаёт собой сами эти рамки - пределы эстетического пространства.

«Эстетическое» как таковое, именуемое Левинасом также «экзотикой» [2. С. 31], в строе его мысли оказывается родственным безличной онтологической стихии, «существованию без существующего» (il y а). Эстетическое расстаётся с «видимостью» мира - с системой ноэтико-ноэматической корреляции или же соответствия «света» и «вещей». Эстетический образ - это вещь, вырванная из мира, это само «существование» вещи (тогда как «вещь» может быть определена, в свою очередь, как «сущее, лишённое своего существования» [3. С. 173]). И эстетический опыт - это, прежде всего, опыт погружения в радикально аморфную онтологическую стихию, в область отсутствия сущего, которая рассматривается Левинасом не иначе как местообитание элементарного зла, тогда как лицо - «иное, чем бытие» - оказывается прямым и «нечаянным» выражением абстрактной трансценденции «блага».

Между тем, исходя из обозначенных нами ранее сущностных черт лица, намечается его близость двум эстетическим категориям, которые также, в свою очередь, являют собой как бы предел эстетического, а именно - категориям «возвышенного» и «бесформенного».

В «Критике способности суждения» Канта (мыслителя, склонного, как и Левинас, к построению моральных барьеров) «возвышенное», как известно, выступает в качестве такой эстетической категории, которая, вместе с тем, нагружена этическим смыслом. «Возвышенное», в некотором роде, знаменует собой загодя невозможный, хотя и чаемый «переход» между миром явлений и областью вещей самих по себе. Всё это, на первый взгляд, оказывается достаточно близким левина-совской трактовке «лица» как явленной моральной трансценденции. Во всяком случае, «возвышенный» характер лица в похожем на кантовский смысле в дескрипциях Левинаса вполне очевиден (лицо открывает «измерение выси» и т.п.).

Однако, на взгляд Канта, в основании эстетического чувства «возвышенного», прежде всего, лежит сугубо интериорный конфликт между «идеей разума» и «способностью воображения». Никакой эмпирический объект (в том числе лицо другого человека), будучи явлением (природы), сам по себе не может быть возвышенным, а может только символизировать определяющую для этого внутреннего конфликта несоразмерность. Возвышенной же в строгом смысле слова может быть только «идея» [4. С. 183] (в том числе идея «абсолютной цело-купности» [4. С. 187] - в левинасовской системе координат «тотальность» или «нейтральное»). Но идея как таковая анестетична - с точки зрения Канта, запрещающего интеллектуальную интуицию (во всяком случае, для конечного человеческого ума), «идея разума» принципиально не может быть представлена адекватно.

Лицо, которое Левинас понимает, в частности, как «вещь, становящуюся концептом», никогда, тем не менее, не сводится к какому-либо интеллигибельному содержанию. Сам способ явления лица в трактовке Ле-винаса и состоит в том, что оно предваряет всякое ин-тенциональное полагание со стороны субъекта - в качестве «следа» оно «всегда уже там». Лицо как раз и предъявляет себя как «лицо», поскольку какую бы то ни было идею (в качестве «ноэмы») превосходит. С другой стороны, лицо как «первичный смысл», как «абсолютно значимое» всё же выражает собой идею, однако это - идея «Бесконечного» (как говорит Левинас вслед за Декартом) - идея, несоразмерная самому мышлению. Признавая «Другого» в качестве другого, мы, таким образом, «мыслим больше, чем можем помыслить» [3. С. 87]. Если, согласно сформулированному Ансельмом онтологическому доказательству бытия божьего, Бог есть то, больше чего нельзя себе что-либо представить [5. С. 128 и сл.], то лицо («Другого»), строго говоря, вообще представить нельзя (1й дио... cogitari педиЩ. Лицо - предмет радикального опыта, «голого опыта», если угодно.

Стало быть, лицо в метафизике Левинаса как раз и оказывается эдаким невозможным (с точки зрения Канта) «возвышенным объектом опыта» (что, по сути, представляет собой оксюморон - данность по ту сторону данности). Конфликт возвышенного экстериори-зируется Левинасом, возвышенное становится синонимом самой трансценденции, которая, в свою очередь, перестаёт быть атрибутом субъекта, «Тождественного». Явление лица, «эпифания», открывает перспективу безмерного возрастания, вводя вертикальное различие в однородный порядок «бытия» [3. С. 117]. Вместе с тем, согласно амбивалентному логосу «абсолютного выражения» лица, его «возвышенность» оказывается также и «жалкой». Явление лица, нарушающее ожидание и ошеломляющее интенцию, оказывается в прямом смысле слова разочаровывающим [6. С. 302]. «Ближний» - это всегда пародия на «Другого», пародия на самого себя2.

Возвышенный характер лица напрямую связан с его бесформенностью. Превосходя интенцию, лицо ускользает от «формы», налагаемой на вещи «светом» -тем способом бытия сознания, который, согласно Ле-винасу, устраняет всякую инаковость предметов, попадающих в поле его охвата, делая их словно бы «произведёнными» им же самим.

Что касается эстетической категории «бесформенного» в целом, то, на наш взгляд, можно выделить две его разновидности:

1. «Бесформенное по форме» (или «по эту сторону» формы). Таково, скажем, жидкое, подвижное, множественное и т.д. - таково стихийное сущее, сплошная глубина, не имеющая поверхности, и, соответственно, той точки упора, в которой ей можно было бы оказать сопротивление. Кстати говоря, «стихия» - это, по характеристике Левинаса, «существительное без прилагательного» - выступает для него как бы внутримиро-вым аналогом il y a, «существования без существующего», предшествующего миру и самому разделению на субъект и объект. Стихия не признаёт устойчивости вещей или же какого-либо отделённого, «гипостазированного» существования, и именно поэтому способна внушать ужас, именно в этом - её «мифический характер» [3. С. 158-160].

Её «неисчерпаемость», глухая и тёмная глубина представляют собой как бы дурную бесконечность, тогда как бесконечность лица - бесконечность качественно иного, существующая как бесконечная дистанция и разделение; стихия же - сама дистанция, сама среда, самовластно ставящая всякое отдельное сущее под вопрос.

2. Другой вид бесформенного - «апофатически-бесформенное», бесформенное в силу отсутствия или трансценденции формы, бесформенное «по ту» её сторону. Данный вид бесформенного непосредственно примыкает к возвышенному. Такого рода бесформенностью обладает, прежде всего, сама идея «Бесконечного» (l’Infini), эстетическим аналогом которой выступает «незримое» [3. С. 74]. Лицо, своим появлением разбивающее пластическую форму, также приближается к этой апофатической бесформенности. Нельзя сказать, что лицу недостаёт оформленности. Его бесформенность, по сути дела, означает лишь то, что оно само себя предъявляет - до и помимо того образа, в который облекает его «Тождественное».

Однако, равно как и между возвышенной «идеей» и эмпирическим объектом, само обличье которого располагает к тому, чтобы возвышенное «символизировать», между двумя этими бесформенностями существует возможность аналогии. Эта аналогия, к примеру, широко использовалась в раннехристианской эстетике «неподобного сказывания», пропитанной идеями мистической теологии3. Среди современников Левинаса она также имела решающее значение для эстетики Жоржа Батая. В пользу возможности такого совпадения в отрицательных терминах двух видов бесформенностей (за которыми стоят, по сути, две версии «иного» - «онтологическая» и «этическая») говорит, кстати, и утверждение самого Левинаса насчёт того, что «ина-ковость» вообще является едва ли не единственной позитивной характеристикой самого «иного».

Вместе с тем эта аналогия между двумя бесформенностями, со своей стороны, оказывает сопротивление их конечному различению (т.е., по сути дела, сопротивляется лицу). Эта аналогия содержит в себе возможность тривиализации, которая, казалось бы, сводит на нет различение между бесформенным «по ту» и «по эту сторону» формы, даже если на деле приводит лишь к их чудовищной контаминации, которая и есть не что иное как онтологический факт (факт «бытия»), двусмысленность которого (кстати, аналогичная амбивалентному «логосу» лица) при этом только усугубляется, указывая на бесформенность самой формы как границы между тем, что располагается по ту и другую её стороны.

В самом лице, стало быть, мы можем усмотреть нечто неопределённое или же тривиально бесформенное - разом и то, что сообщает лицу трансцендентный облик, и то, что уводит его в аморфную онтологическую глубину, хаотизируя его и делая похожим на стихийное. Таковым тривиально бесформенным оказываются, прежде всего, взгляд и речь - то, что отличает лицо от прочего внутримирового сущего.

Этика, согласно формуле Левинаса, - это оптика [3. С. 68, 72], однако оптика парадоксальная - уже выводящая «по ту сторону» видимости и «света». Взгляд «Другого» в самых общих чертах знаменует собой возможность такой «сверх-оптики», в которой «империалистическое» притязание «света» оказывается принципиально ограниченным, в которой открывается такой взгляд извне на сам «свет», который уже не сводится к какой бы то ни было рефлексии.

Лицо, облик, т.е. нечто принадлежащее области видимого, как феномен, показывающий себя (фр. visage («лицо»), однокоренное с voir4, videre5, «видом», «видением», сохраняет свою «зрительную» основу, принадлежность к стихии оптического) проявляет себя неадекватным образом: лицо говорит.

Звук, звучание, трепет тела, вибрация, дрожь - это лёгкое нарушение «самотождественности», образом которой, напротив, является пребывание на месте, занимание места, равного самому телу. Звук является выражением принципиальной неустойчивости конечных субстанций, отсюда «метафизическое» предпочтение слуха зрению (на это предпочтение Левинаса в эссе «Насилие и метафизика» обращает внимание Жак Деррида6, отмечая, что Гегель также писал о том, что слух - чувство более «духовное» [10. С. 15-16, 278279]; подобное же предпочтение имеет место и у Мейстера Экхарта [11. С. 88]). Но в этой же подвижности и неустойчивости звука - момент приближения к бесформенности стихийного.

Вместе с тем разрушение формы в случае речи отнюдь не исчерпывается одним только фактом синестезии, когда «зримое» проявляет себя как «слышимое», или, по крайней мере, в возможности «быть услышанным». Синестезия как таковая предполагает корреляцию чувств, тогда как речь указывает на несоизмеримость, отсутствие меры в самом явлении лица.

Этому отсутствию меры ответствует только радикальная отделённость «меня» от «Другого», выражением которой для Левинаса является «атеизм», мирское, пространство эгоистического наслаждения, но также и метафизическое желание - желание «иного» сверх всякой возможной потребности в «ином», желание, не резюмирующееся в заботе и не рождающееся в силу нехватки. Именно в речи реализуется отделённость, парадоксальное метафизическое отношение: пребывающий в нём «освобождается от отношения» [3. С. 99].

Левинас, таким образом, делает бесформенность лица (бесформенность, возможно, тривиальную) истоком языка, значимости и смысла. Но также и - объективности. Если субъект определяется через своё отделение, через свободу и способность к трансцендирова-нию, то лицо - это как бы объективная свобода, объективная трансценденция (причём «трансценденция в имманентном», т. е. в мире - то, что в самом мире выброшено из мира) - или даже трансценденция объективности, объективность par excellence. Трансценденция этой в своём роде «абсолютной» объективности производится речью, со звучанием которой связана, с другой стороны, также и её бесформенность.

Стало быть, лицо, исключая возможность аналогии, самой своей инаковостью словно бы налагая запрет на аналогическое суждение о «Другом» - тем самым, однако, оказывается пойманным в аналогическую ловушку. А данная аналогия (вкупе со своей возможной три-виализацией), в свою очередь, как раз и относится к существу эстезиса, на пределе своём отсылая к il у а (т.е. к «онтологии»). Лицо, сопротивляясь тотальности эстетического (в свою очередь, сопротивляющегося лицу), не способно противопоставить этой тотальности какого-либо качественного различия, кроме самой «инаковости», демонстрируя при этом изрядную метафизическую подвижность. Так, оно оказывается живым по отношению к параличу формы, а по отношению к хаотической подвижности бесформенного оно - приостановка, пауза смысла; казалось бы, лицо, таким образом, является «мерой», но мера самой этой меры - непомерность инаковости и т.д. Лицо - подобие - самого себя - неподобного. В этих предельно абстрактных своих чертах «лицо» Левинаса практически повторяет (эстетический) «образ» в трактовке Мориса Бланшо -без-бытийный и «сущностно» без-личный. И ещё более вопиющей эта аналогия «этического» и «эстетического» (а значит, «онтологического») оказывается в том, что касается «следовости» лица.

Теперь рассмотрим эту аналогию пристальнее. Соотношение «лица» и «образа» («этики» и «эстетики») у Левинаса можно, по-видимому, представить взаимосвязью двух формул: 1) лицо не имеет образа7; 2) образ - это олицетворение8. Первая из этих формул утверждает абсолютную инаковость, трансцендентность «лица». Вторая формула, напротив, говорит о сущностной неполноценности образа, его зависимости от лица, к безусловности и абстрактности которого он стремится, однако же не достигает, не удерживаясь на высоте её трансцендентности. Образ неизбывно вторичен по отношению к лицу. Он - «вокруг» лица; это -некое «ликование», чаяние лица (как, впрочем, и его от-чаяние).

Искусство, сердцем которого оказывается образ, а делом, стало быть, олицетворение, представляет собой, тем самым, попытку придать лицо тому, что лица не имеет, удержать лицо там, где его нет, - попытку, заведомо обречённую. Сущностная безуспешность образа -в аналогическом притязании на «произведение другого», в уповании «стать другим». Над пониманием художественного творчества вообще издревле довлеет метафора плодовитости и порождения, и эротическое стремление часто кладётся в его основу (вплоть до психоаналитической теории сублимации). В художнике видят, таким образом, этакого (трагически) несостояв-шегося Пигмалиона.

Казалось бы, по отношению к «лицу» намечается такая зависимость «образа», которая во многом напоминает его «онтологическую» зависимость от изображаемого «оригинала». Однако «лицо» - это «сверхонтологиче-ский» («этический») полюс притяжения, стремление к которому в искусстве в большей мере будет реализовываться в «коммуникации», т.е. «по ту сторону» произведения, которое, как «олицетворение», будет служить лишь предлогом к сообщению или же окольным путём к «лицу». Как говорил Франц Кафка, «иногда мне кажется, что смысл и существование искусства объясняются такими “стратегическими соображениями”: сделать возможной подлинную речь человека к человеку»9. Впрочем, в опыте искусства имеет место скорее некоторое постоянное «шатание» между произведением и коммуникацией (произведение нельзя свести к предлогу - оно сохраняет собственное значение), равно как и между «онтологическим» и «сверхонтологическим» полюсами притяжения.

Пафос многих новых, авангардных эстетик состоит в утверждении автономии значения «эстетического» -автономии, находящей своё завершение в некоем значении «по ту сторону» значения, ценности и смысла. Это пафос скорее преодоления, чем сохранения, и его, так сказать, пароксизм - в претензии на самопревозмо-жение (с точки зрения Мориса Бланшо, например, такая аутотрансгрессия вообще является определяющей чертой литературы [14. С. 179]). Эта претензия на са-мопреодоление смыкает «пафос авангарда» с разного рода анестетическими и контрэстетическими движениями. В особенности это касается того новейшего искусства, которое «прикидывается» чем-то иным: метафизикой, религией, исследованием, политикой, товарным производством и т.д., в чём сказывается разом и всё возрастающая экспансия эстетизма, и прогрессирующая «утрата» его «субстанциальности» (или же явление её «изначального отсутствия»).

Этике также свойствен известный контрэстетизм (пресловутая «прозаичность» морали), в котором, тем не менее, она может смыкаться с «апофатическими» формами эстетического - прежде всего, как мы уже отмечали раньше, с эстетикой возвышенного. Именно негативность по отношению к «эстетическому, слишком эстетическому» сближает мораль и самопревозмо-гающее искусство, причём не всегда только лишь отрицательным образом (через причастность к одному и тому же негативному определению). Казалось бы, в таком случае этика вполне может стать подходящим союзником в борьбе искусства с самим собой. Между тем, эстетизму, в котором самая честность является лишь одной из форм надувательства, в целом претит серьёзность «морали», а этика традиционно не приемлет негативизма эстетики. С точки зрения этики, отрицатель всего и вся, тем не менее, сохраняет преимущественный интерес к собственной персоне10, т.е. эстетическое отрицание в моральном отношении недостаточно радикально. Тем не менее этика всё-таки останавливается там, где для эстетизма уже нет ничего святого.

Более того, образ - ядро эстетического - со своей стороны, всегда оказывает некоторое сопротивление лицу. Тем более, если его зависимость от лица утверждается как конститутивная, такое сопротивление оказывается неизбежным. Между тем образ как таковой есть не столько отрицание лица, но - пользуясь выражением Бланшо - его «приостановка» [15. С. 260]. В известном смысле такая «приостановка», «задержка» не говорит ни «да» ни «нет», поэтому Бланшо и называет «нейтральное» (le neutre) собственной стихией образа. Никакого реального сопротивления; однако, когда в игру вступает самодовлеющий образ, лицо с его трансценденцией «абсолютного выражения», с его способностью, так сказать, «постоять за себя», ««прийти на помощь» собственному слову... стать присутствующим» [3. С. 103] - сходит на нет, оказывается «смещено». В силу этого и движение самого искусства обретает двойственность будучи не только олицетворением, но также и сопротивлением лицу.

Со своей стороны, безусловная значимость лица заключает в себе также и «эстетическое», и образ постольку является образом, поскольку соотносится с тем, что образа не имеет - с бесподобным неподобным лицом. Однако лицо не просто выступает «истоком» всякой ценности (в том числе «эстетической») и осмысленности (образ не имел бы значения, не отсылай он к лицу, или, по крайней мере, к возможности или, лучше сказать, следу последнего; более того, само «реальное» не могло бы служить предметом мимесиса, если бы «поверх» него не совершалась «эпифания» лица). Оборотной стороной этой «детерминации» эстетического, «лицом» является то, что сама стихия эстетического, пребывающая «по сю сторону» всякой значимости и смысла, исподтишка вкрадывается в лицо как в исток своего значения, его разлагая.

Возможность этого разложения отнюдь не исчерпывается тем, что лицо, наподобие любого другого «внутримирно встречаемого» сущего, может стать предметом эстезиса - ведь это, равно как и объективация лица, по сути дела, не затрагивает его трансцен-денции. Напротив, лицо обнаруживает двусмысленную и катастрофическую близость к образу в самой отрешённости («абсолютности») своего явления.

В лице «выражение» и «выражаемое» совпадают. Впрочем, вернее было бы здесь говорить о совпадении «выражения» и «выражающего» [3. С. 100]. Лицо всегда есть «выражение» (более того, лицо - это некая речь), и лицо - всегда «выражающий», «Другой», неотделимый от явления собственной друговости, которое и есть лицо. «Другой», выражая себя, выражает друговость в лице. Иначе говоря, лицо и есть выражение самого себя - ото всего отрешённое самовыражение.

В образе «изображение» и «изображаемое» совпадают лишь в том исключительном случае, когда образ изображает самого себя. Взамен того, чтобы что-то собой представлять, он сам предстаёт ка0’ огото - в своей неполноте и недостаточности, в своей излишнести -в «наготе и абстрактности» (пользуясь выражением Левинаса, таким манером характеризующего «лицо»; [6. С. 315, 317]). Однако этот самодовлеющий и раскрепощённый образ как раз и составляет точку притяжения искусства в движении олицетворения и сопротивления лицу, являя собой эстетический образ «по преимуществу».

Стало быть, аналогия между лицом и образом находит себе подтверждение, прежде всего, в их возможной (в случае образа) и необходимой (в случае лица) «чистой выразительности», «аутореферентности», «пер-формативности» и т.п.

Искусство, эстезис, как полагает Левинас (и в этом он вполне солидарен с Бланшо) вырывает сущее из мира (из соотнесённости всего со всем, из порядка «Тождественного»; [2. С. 31]). В «образе» сущее предстаёт в своей отдельности, странности, экзотичности, чуждости и безобразии - в своём «бытии». Тем самым «образ» предъявляет сущее, так сказать, in persona, само по себе (вне системы взаимных отсылок или же трансцендентальной корреляции). Предъявление сущего в такой непосредственности в рамках эстезиса достигается именно благодаря тому, что «образ» «вклинивается» между «вещью» и её «восприятием» [Ibid.]. Нарушая таким манером ин-тенциональное соответствие, «образ», стало быть, отсекает «сущее» от «мира», как от сферы охвата «Тождественного». «Ка0’ аото» самодовлеющего образа (или, по выражению Бланшо, «вещи, становящейся собственным образом»; [15. С. 259-260]) точно так же, как и «ка0’ аото» лица, зиждется на радикальной и неустранимой инаковости.

Образ достигает парадоксальной «презентативно-сти» благодаря гипертрофии репрезентации (в нём как бы сама репрезентация себя презентует). Лицо, напротив, именно благодаря непосредственности своего явления достигает гипертрофии косвенности. След и «Другой», так они находят друг друга. Лицо «Другого» - уже след самого себя. Так, лицо - живое, «непосредственное присутствие» «Другого» - сближается с «образом» - «мёртвым», «трупным» (в его характеристике у Бланшо [15. С. 260-264]). Лицо разбивает са-мотождественность проявления или же формы; образ, замыкаясь в тожествовании самому себе, тем самым расстраивает коррелятивную, соотносительную структуру «Тождественного», подтачивает изнутри само тожествование, которое оказывается ближайшим образом связанным с разложением и распадом, с погружением в ту фундаментально-онтологическую бесформенность, которая предшествует всякой значимости и определённости.

Лицо также бесформенно, но эта бес-форменность применительно к нему является скорее выражением «жизни», динамической трансценденции, тогда как бесформенность образа есть по сути дела редукция, заключение формы в скобки. Эта редукция, пожалуй, противоположна феноменологической: об образе можно сказать, что он «редуцирует» смысл. Лицо, согласно Леви-насу, со своей стороны, выступает истоком и пределом «значения», равно как и вообще всего интеллигибельного и разумного. Последнее, таким образом, имеет буквально «внешний» источник (в лице), и не сводится к чему-то полагаемому сугубо субъектно. Между тем образ также предполагает то несводимо «внешнее», что уже не является трансцендентально конституируемым. Но «внешнее» образа уже не есть смысл.

«Эстезис» как событие «внятия» образа состоит, как полагает Левинас, в переносе «внимания» с репрезентации «вещи» на саму материю ощущения, «эстезис» -это увязание в стихии чувственного11. Смещение внимания (в самом общем смысле) с представления предмета на «материю» этого представления (на само ощущение - на ту безличную стихию, в лоне которой только и возникает какое-либо определённое «ощущаемое») - аналогично смещению внимания с «предложения», репрезентирующего «связный дискурс» («целое»), на «фрагмент» во всей его отдельности. В событии такого смещения «часть», «вторичное» (к примеру, «образ») лишается функции репрезентации «целого» и «первичного». «Фрагмент» становится презентатив-ным - мы сталкиваемся с его вопиющим собственным существованием, с его глухой и упорной жизнью, подобной звучанию фальшивой ноты. Тем не менее это не совершенная презентативность. Это именно «становле-ние-презентативным», в котором «часть» сохраняет собственное «минорное» значение «части» в отсутствии «целого». Это отсутствие обнажается как условие бытия «части», которая сама по себе не может стать «целым» (быть «уничтоженной» в качестве «части»). «Образ», «замещая» «вещь», от этого сам до конца так и не становится «вещью». «Образ» остаётся «следом».

При этом сохранении собственного значения «фрагмента» в его «становящейся презентативности» мы парадоксальным образом сталкиваемся со «становящейся презентативностью» самого «целого» (с «миром», который и есть «воображаемое», отсутствие «мира»). Это «недо-бытие» как «само бытие». «Часть» в своей функции «части» репрезентирует «целое», отсылая к нему; но в «эстезисе» именно «репрезентация» оказывается без применения, редуцированной в пользу некоей причудливой «презентации», которую берёт на себя «отсылка» во всей своей «наготе и абстрактности» - когда она уже не отсылает к чему-то другому. Осмысленное предложение отсылает ко всей совокупности связей осмысленности, пребывая «внутри» неё, «образ» же, будучи «образом самого себя», обретается «вне» связи дискурса, тем самым предъявляя образ самой тотальности дискурса, или языка, также «извне» [15. С. 26, сноска]. «Образ» - это сама экстериорность (сущего), это «мир извне» (согласно мысли Бланшо [13. С. 26]). Предельно редуцированное, «меньшее, чем ничто» [15. С. 258], презентует «всё», его вязкую полноту.

Образ - даже фотографический - неизбывно неадекватен «вещи», «изображаемому», как оно предстаёт в пространстве «света». Дело здесь отнюдь не во вмешательстве «субъективности» художника (или вообще «интерпретатора»). Напротив того, это следствие некоего вторжения стихии «существования» - «дикого бытия» самой «вещи». С другой стороны, именно на «субъективности» («ипостаси» как фундирующей структуре «порядка Тождественного») и зиждется система возможных адекваций (но не в волюнтаристском смысле «распоясавшегося субъекта», конечно же). Стало быть, именно «неадекватность» «образа» как раз и предъявляет «вещь» в её голом «бытии», «вещь саму по себе» (которой «нет») - в том отсутствии мира, где она лишается своей тождественности, своего логоса и смысла. Таким образом, вещь, становясь собой, становясь «вещью-в-себе», перестаёт быть собой как вещью. Ибо сущность вещи - в той системе «взаимных отсылок» (Хайдеггер, SZ § 15-18 [16. С. 66-88]) или же «трансцендентальной корреляции», вне которой её нет. Иными словами, «вещь» как «сущее» - лишь след или же некоторые «останки» вещи в её «бытии» (впрочем, с таким же успехом можно утверждать и обратное).

Подобно сломанному хайдеггеровскому молотку, вышедшему из строя «подручному» сущему, в неадекватности «образа» «вещь» бросается нам в глаза (SZ § 16 [16. С. 74-75], а также [15. С. 263]). В сущем «самом по себе» есть нечто (бесконечно) вызывающее. Онтологическое «само по себе» «вещи» (ce qui arrive, ce qui est [17. P. 14]), как кажется, «причастно» тому аффективному порядку «инородного», о котором говорил Жорж Батай. Между тем это «само по себе» «со-причастно» также разложению всякой «самости» и, как кажется, противоположно самопредъявлению «самости» в лице. «Логос» лица, во всяком случае, здесь оказывается под вопросом.

В ка0’ огото сущего, в его, так сказать, personae есть нечто неустранимое - само «устранение всего», разумеется, - само разложение самости, блуждание, эксте-риорность, «поток вечного вне» [13. С. 121]. Всё это -характерные черты «воображаемого», стихии «образа» в её трактовке у Бланшо. Смещение внимания в «эсте-зисе», чреватое расстройством системы интенциональ-ной корреляции, приближается к «редукции» мира в целом, к тому уничтожению всех вещей, которое оказывается условием невозможного опыта самого по себе «бытия», неустранимого «наличия» (il у a). Мы больше не внимаем миру, он обнажается во всей своей «регио-нальности»: «реальный» мир - разве это мир? Хайдеггер говорил о «проседании целокупного сущего» в опыте «ничто» [18. С. 21]. С другой стороны, Левинас сближает il у a и поэтический «глагол»: «Функция глагола - не называть, но производить язык, то есть вносить начатки поэзии, потрясающие «существующих» в их позиции и даже в самой позитивности» [2. С. 51].

Бланшо называет «зачарованностью» событие вня-тия «образа» [15. С. 21 и сл.]. «Эстезис» как зачарован-ность - это «незаинтересованное» созерцание, более того, «эстезис» уже не есть наслаждение. Последнее -всегда «эгоистично», всегда - захват, потребление и соотнесённость с собой. Это, согласно Левинасу, первичное и наиболее «естественное», спонтанное проявление «ипостаси». Между тем в «зачарованности» это возвратное движение, эта соотнесённость с собой оказывается смещённой - вместе с соотнесённостью с порядком «смысла», но также и с «другими».

Конституирование «порядка смысла» вообще социально. Предельным условием возможности «смысла», как стремится показать Левинас, является этика - отношение к «Другому». «Вещь» обладает каким-то смыслом лишь постольку, поскольку может быть отчуждена - передана «Другому», использована «Другим» (например, стать предметом дарения или обмена). Сама предметность «вещи», таким образом, - это её соотнесённость с «Другим», её предложенность «Другому», «другим» [3. С. 108-109, 185-186]. «Вещь» in persona, напротив, лишается той идентичности, которую она обретает исходя из своей связи с «Другим» (иначе говоря, в рамках социального порядка). Разумный порядок, учреждаемый «Другим», оказывается «приостановленным» или «подвешенным» в этом сугубо внешнем «personae» «вещи». Но ведь и сам «Другой», и он тоже приходит «извне», из неопределённого блуждания «экстериорности».

«Другой», выражая себя, «оказывает поддержку самому себе» [3. С. 102], сохраняет свою парадоксальную «идентичность другого», обращая ко мне лицо, обращая на меня взгляд, обращаясь ко мне со словом. Его явление - всегда уже речь, восстанавливающая общность, мир, связный дискурс и систему смысла. Однако сама она - родом «с другого берега». В присутствии «Другого» конституируется и моя идентичность: она разом получает завершённость и избавляется от окончательности. И так же - разом - явление «Другого» открывает порядок форм (мир) и разбивает окоченение формы. Это происходит, разумеется, ввиду его «живого присутствия», в котором человек, по словам Бланшо, никогда не будет «подобен самому себе» [15. С. 262263]). Поддержание идентичности оказывается, тем самым, её перманентным оспариванием и подтачиванием.

Итак, пристальное рассмотрение аналогии лица и образа вплотную подводит нас к тому вопросу, который, как кажется, представляет собой основную апорию метафизики или этики Левинаса: не скрывается ли за «Другим» всё та же «онтология»? А именно: не опирается ли «Другой» в своей «идентичности» (т.е. в своей нередуцируемой инаковости) на некий неустранимый, неизбежный «остаток бытия» - всегда всему присущий, всегда из всего исключённый - на то «меньшее, чем ничто», имеющее силу над «целым» - на тот прах, не подлежащий более разложению, поскольку он сам есть гибель и распад всего?

«Вещь» может быть разрушена, может утратить свою «чтойность» - однако её «материя» в качестве «онтологического residuum» при этом избежит разложения, приняв другую «форму». Не можем ли мы подобным же образом полагать, что тот «нередуцируе-мый остаток», на который опирается друговость «Другого», должен иметь место в самом его явлении, в самом его «кто», удостоверяющем его идентичность как его инаковость - т.е. в его лице, как в его «образе»,

«образа» не имеющем? Но ведь этот «бытийный» остаток, это «меньшее, чем ничто» и есть след, «безличность» самого лица.

«Аналогия» с образом затрагивает самый «логос» лица в его хрупкости и неуничтожимости: «не убий». Насколько нравственно это требование, если в основе его лежит сам «способ бытия» (внебытийный) «Другого»? Ведь это также и «логос» наличия - его неумолчный шёпот: «ты не можешь меня уничтожить» (примерно так, но за вычетом всякого обращения - к лицу, от лица). Il y a неизбывно, его призраки всегда возвращаются. Оно есть само бесконечное и неуничтожимое сокрушение, оно «не кончает оканчиваться» [19. С. 138]. И разве страх перед «призраком» - образом par excellence и манифестацией il y a - не ужасается как раз самопроизвольности его явления, некоторой «конвульсивности» его своеобразного га0’ aùro? Il y a - «само по себе» и столь же событийно и «несубстанциально», как и динамическая трансценденция лица. Вот только il y a никуда не трансцендирует, оно вообще лишено измерений, тогда как «Другой» как сущее трансцендирует «наличие». Но не оказывается ли лицо в самой тривиальной бес-форменности этой трансценденции «причастным» блужданию «призрака», и не находит ли оно в этой вне-мировой «неприкаянности» своей суверенности?

Существует даже целая антропологическая концепция, согласно которой именно фантастический страх перед умершими, свойственный только человеку, в отличие от животных, оказывается одним из тех факторов, которые принципиальным образом конституируют человеческую социальность [20]. В основе такого ужаса перед мертвецом - не страх небытия, а, напротив, опасение насчёт того, что покойник «восстанет» -архаическое беспокойство насчёт невозможности смерти. Отсюда практика так называемого «повторного убийства» и, возможно, вообще обычай захоронения умерших. Не оказывается ли, в таком случае, сам «логос лица» - «ты не можешь меня убить» - «генетически» связан с этим ужасом неуничтожимости - ужасом перед трупом (аналогию которого с «образом» проводит Бланшо)? «Эстетическое» отсутствие мира и гибель всех вещей, как кажется, есть «изнанка» «лица».

«Тождественное» бессильно перед il y a. Само фундаментально-онтологическое событие осуществления экзистенции, «станс» ипостаси как событие телесности выдаёт её с головой. Субъект оказывается предан «аду других»12. Таким же образом и явление лица «предаёт» «Другого» «Тождественному», тем самым взывая к возможной власти или ответственности последнего, «велит повелевать» [3. С. 190]. Этика пользуется «бытием» -искореняя его элементарное зло, она коренится в нём.

Таким образом, лицо - «иное, чем бытие» - во многом повторяет черты «онтологического» «иного», хотя и не совпадает с ним. Другим выражением этой двусмысленности, этого причудливого сочетания этики и онтологии в лице для Левинаса оказывается эротизм (что также, в свою очередь, сближает его с Батаем). Эротизм превращает «Другого» в предмет наслаждения, между тем это превращение совершается ввиду лица (и, тем самым, в силу этой профанирующей контаминации, обретает свою остроту). Однако это движение «за пределы лица» означает не только соскальзывание в беспредметность наготы и в безличную стихию эротического эстезиса, но также и трансцендирование, заходящее даже дальше, чем трансцендирование общения «лицом-к-лицу». Это трансценденция «плодовитости» (fécondité), превосходящая, в каком-то смысле, как самого любящего, так и предмет его эротического стремления [3. С. 249-263]. Эротическое отношение у Левинаса вновь оказывается «образцовым» для метафизики (как «гетерологии»), а двусмысленность выступает «энергийным принципом» последней. Возможно, исток вышеупомянутой двусмысленности (как различения «бытия» и «иного» и, вместе с тем, сближения «иного» с «фундаментальноонтологическими» фигурами) - само желание как «основное движение метафизики», свойственная этому желанию гетерономия, равно как и заглядывание за «бытие» и трансцендирование своего объекта.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Настоящий текст представляет собой развёрнутое дополнение к предпринятому нами ранее анализу «онтологической грамматики» Левинаса [1].

2 «Постоянная открытость контуров его [лица] форм в выражении заточает открытость в карикатуру; форма взрывается» [3. С. 203].

3 [7. С. 244]. Ср. т.ж. с приводимыми там же словами Тертуллиана (Ad nat. 14): «Для нас не имеет значения, какова форма, ибо мы почитаем бесформенные изображения (defofmia simulacra)» [7. С. 171].

4 л Фр. «видеть».

5 Лат. «видеть».

6 Деррида приводит, в частности, такие слова Левинаса: «Мысль есть язык и думается в стихии, аналогичной звуку, а не свету» [8. С. 126; 9. P. 147].

7 Лик, как утверждает Левинас, «лишён собственного образа» [6. С. 315].

8 «.. .Искусство пытается наделить вещи лицом, и в этом заключается одновременно его величие и его обманчивость» [12. С. 326].

9 Бланшо цитирует эти слова Кафки из письма М. Броду в эссе «Последнее слово» [13. С. 201].

10 Ср.: «. подобно тому, кто охотится за достоинствами, нигилист, при видимой безосновности своего действия, сразу делает себя самоцелью» [6. С. 312].

11 «Вместо того, чтобы доходить до объекта, интенция теряется в самом ощущении: именно такое блуждание в ощущении, в aisthesis, и производит эстетическое впечатление» [2. С. 31].

12 По знаменитой формулировке Сартра из пьесы «За закрытыми дверями» [21. С. 112].

ЛИТЕРАТУРА

1. Евстропов М.Н. Онтологическая грамматика Эмманюэля Левинаса // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 328. С. 35-41.

2. Левинас Э. От существования к существующему // Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное / Пер. Н.Б. Маньковской. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 7-65.

3. Левинас Э. Тотальность и Бесконечное / Пер. И.С. Вдовиной // Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 66-291.

4. Кант И. Критика способности суждения / Вступ. статья Ю.В. Перова. СПб.: Наука, 1995. 512 с.

5. Ансельм Кентерберийский. Сочинения / Пер., послесл. и коммент. И.В. Купреевой. М.: Канон, 1995. 400 с.

6. Левинас Э. Ракурсы / Пер. Н.Б. Маньковской // Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 292-349.

7. Бычков В.В. Эстетика поздней Античности. II-III века. М.: Наука, 1981. 325 с.

8. Деррида Ж. Насилие и метафизика (Эссе о мысли Эммануэля Левинаса) / Пер. В. Лапицкого // Деррида Ж. Письмо и различие. СПб.: Академический проект, 2000. С. 99-196.

9. Derrida J. L’écriture et la difference. Paris: Seuil, 1967 (rééd. 1994). 448 p.

10. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. / Пер. Б.Г. Столпнера. М.: Искусство, 1969. Т. 2. 326 с.

11. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения / Пер. М.В. Сабашниковой; Вступ. статья и коммент. Р.В. Светлова. СПб.: Азбука, 2000. 218 с.

12. Левинас Э. Трудная свобода / Пер. Г.В. Вдовиной // Левинас Э. Избранное. Трудная свобода. М.: РОССПЭН, 2004. С. 319-590.

13. Бланшо М. От Кафки к Кафке / Пер. и послесл. Д. Кротовой. М.: Логос, 1998. 240 с.

14. Бланшо М. Как возможна литература? / Пер. А. Шестакова // Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. СПб.: Наука, 2000. С. 172-184.

15. Бланшо М. Пространство литературы / Пер. Б.В. Дубина, С.Н. Зенкина, Д. Кротовой, В.П. Большакова, Ст. Офертаса, Б.М. Скуратова. М.: Логос, 2002. 288 с.

16. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В.В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997. 451 с.

17. Bataille G. Madame Edwarda. Le Mort. Histoire de l’œil. Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1973 (rééd. 1994). 194 p.

18. Хайдеггер М. Что такое метафизика? / Пер. В.В. Бибихина // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 16-27.

19. Левинас Э. Служанка и её господин / Пер. В. Лапицкого // Бланшо М. Ожидание забвения. СПб.: Амфора, 2000. С. 134—144.

20. Назаретян А.П. Архетип восставшего покойника как фактор социальной самоорганизации // Вопросы философии. 2002. № 11. С. 73-84.

21. СартрЖ.-П. Грязными руками. Харьков: Фолио; Москва: Аст, 1990. 431 с.

Статья представлена научной редакцией «Философия, социология, политология» 8 октября 2010 г.

Исследование проведено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.

Оставить комментарий