Переводы с французского, составление и предисловие Михаила Яснова

Бретона, Арагона и Супо называли тремя мушкетерами сюрреализма. Сблизившись к 1919 году, они стали первым поэтическим призывом нового течения, которое принялось активно оформляться после выхода в мае 1920 года “Магнитных полей” Бретона и Супо — “стартовой” книги, на страницах которой авторы попытались материализовать стержневую идею сюрреализма — автоматическое письмо. Чуть позже, в 1924 году, в своем знаменитом манифесте Андре Бретон, основываясь, в частности, и на опыте “Магнитных полей”, даст первое определение сюрреализма: “Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить — или устно, или письменно, или любым другим способом — реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений”.

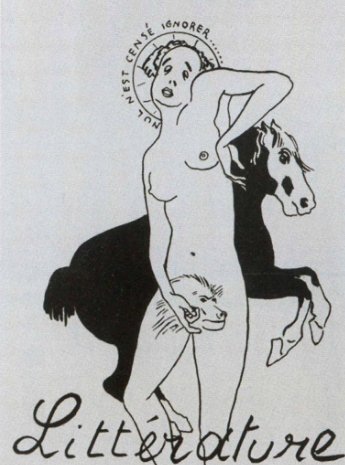

Возникший как поэтическая группа, быстро заявивший о себе как литературная и живописная школа, поглотившая своих предшественников — дадаистов, сюрреализм обязан своим рождением прежде всего поэзии. Именно в ней стали реализовываться его главные понятия: и уже упомянутый автоматизм, сцепление свободных ассоциаций, и главенство подсознательного, прежде всего сновидений, и порождающая все это фрейдистская концепция психики. Однако мы куда отчетливей представляем себе видеоряд сюрреализма (Рене Магритт, Джорджо Де Кирико, Поль Дельво, Жоан Миро, Ив Танги, Сальвадор Дали в живописи, Мэн Рэй в фотографии, Луис Бунюэль в кинематографе), куда больше знаем о его теоретических притязаниях, куда подробнее посвящены в историю его политических пристрастий, нежели имеем опыт чтения его поэтических текстов.

Все девяностые годы мы интенсивно осмысляли то, что в европейской культуре давно стало общепринятым, внедренным в сознание и уже порядком заштампованным — сюрреализм как главную составляющую авангарда ХХ века. Примечательная антология французского сюрреализма, подготовленная С. Исаевым и Е. Гальцовой и увидевшая свет в 1994 году, впервые ввела в наш литературный обиход значительный корпус сюрреалистической прозы. В 1999 году вышла “Антология черного юмора” Андре Бретона, подготовленная к изданию и по большей части переведенная Сергеем Дубиным. Это был серьезный опыт прочтения отдельных текстов под углом зрения тоталитарных притязаний сюрреализма на литературное господство. Наконец, настоящая подборка знакомит со стихами одиннадцати поэтов, которые были связаны с сюрреализмом в эпоху его расцвета, в двадцатые — первую половину тридцатых годов.

Мишель Лейрис, поэт из когорты сюрреалистов, вычленил, возможно, главное в формировании их поэтических судеб. “Известно, — отмечал он, — какое значение сюрреализм придавал мечте, изобретению и шире — всем продуктам воображения, исходящим из самых глубин человека. Но в меньшей степени известно, что для большинства поэтов и художников, которые, объединясь вокруг Андре Бретона, участвовали в этом движении, изначально речь шла не столько о бегстве от действительности, сколько о завоевании области воображаемого и присоединении ее к жизни”.

Лейрис, собственно, говорит о целях, к которым должна была привести сюрреалистическая революция, утверждавшая право на свободу во всем — от любви до поэзии. Как в первой, так и во второй прежде всего выявлялись ассоциации и аллюзии, которые раньше далеко не всегда принимались в расчет. В этом смысле поэзия оказалась уникальным испытательным полем — здесь сюрреализм утвердил особые приемы отношения с языком, особые способы организации поэтического образа, которые в отдельных случаях использовались в литературе и прежде. Неспроста получил такую широкую известность “почетный список” из первого “Манифеста сюрреализма” А. Бретона: “Свифт — сюрреалист в язвительности. Сад — сюрреалист в садизме. Шатобриан — сюрреалист в экзотике. Констан — сюрреалист в политике…”. И т. д., и т. п. — перечень бесконечен. Какой бы отбор предшественников ни производили сюрреалисты, их главная историческая миссия как записных модернистов выразилась в ассимиляции множества поэтических истоков и свелась к многократному умножению уже сделанных открытий.

Ныне, когда эпатаж и революционные бури, поднятые сюрреалистами, давно утихли, следует, очевидно, согласиться с Сергеем Дубиным, который предположил, что сюрреалистов “лучше сравнивать не с дерзкими революционерами, сбрасывающими все с корабля современности, а с кропотливыми археологами человеческой мысли, отыскивавшими в подвалах традиционной культуры забытые имена и творческие рецепты, чтобы затем, адаптировав их к требованиям момента, преподнести современникам”. Дадаизм бросил вызов традиции, продемонстрировав, каковы могут быть авангардистские приемы творчества. Последовательностью и множественностью употреблений сюрреализм превратил их в традицию авангарда. Поэтическое движение становится школой и методом отношений с миром только при многократном повторении сформулированных (но далеко не обязательно ими открытых) приемов; школа — это множественность. Что самым замечательным образом продемонстрировала и школа Бретона.

Утверждая, что сюрреализм — это образ жизни, ученики этой школы и здесь не выглядят первооткрывателями. Конечно, определенным откровением может считаться сама “стратегия” скандалов и введение в литературной обиход воинственной и “хорошо вооруженной” группы, однако стереотипы поведения были обретены сюрреалистами в самых недрах парижской богемы и озвучены в согласии со злобой дня. Жан-Поль Креспель в книге “Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху” дает обобщенный и весьма показательный портрет сюрреалистов тех лет: “Поведение этих людей характеризовалось неуклонным соблюдением некоторых, незыблемых в их глазах, принципов: антиклерикализма, антимилитаризма, антикапитализма и сентиментального восхищения советским коммунизмом, а также постоянной подозрительностью друг к другу и — неожиданная черта — некоторым снобизмом. Они сочетали в себе одновременно вольнодумство и ханжество. Они оскорбляли священников на улице и уважали религиозные убеждения нескольких избранников, они ходили в дырявых ботинках, но носили гетры, монокли и трости, они не гнушались случайными связями — сколько венерических заболеваний, серьезных и не очень! — но верили в страстную, безумную любовь. Они презирали деньги до такой степени, что отказывались от любой регулярной работы, от любой профессиональной деятельности, предполагавшей зависимость (так, Бретон и Арагон отказались продолжить медицинское образование), чтобы оставаться вне социальной иерархии, и в то же время разинув рот восторгались пышностью дома де Ноай и мчались на приемы. Это благоговение перед богатством — самое темное пятно на истории сюрреализма. И самое неизгладимое”. Не случайно вся его история — это череда взаимных нападок, оскорблений, исключений, чудовищной подозрительности, вечной любви-ненависти друг к другу.

Всего этого не избежали и те, кто долгое время представлял костяк движения, “великолепная семерка”: Андре Бретон, Луи Арагон, Поль Элюар, Тристан Тцара, Филипп Супо, Робер Деснос, Бенжамен Пере. Что же до их поэтического творчества, то оно свидетельствует о попытках сопротивления жесткому регламенту. “Мы, — писал Бретон в своем первом манифесте, — люди, превратившиеся в скромные регистрирующие аппараты, отнюдь не завороженные теми линиями, которые они вычерчивают…” На самом деле оказывалось — еще как завороженные! Декларировались механические, автоматические, а реализовывались самые тонкие, интуитивные отношения с любого рода действительностью. Бретон противоречил сам себе: говорил о тотальной, бесконтрольной “диктовке мысли”, но тут же восклицал: “Я хочу, чтобы человек молчал, когда он перестает чувствовать”! Элюар настаивал на исключении чувственного мира из сюрреалистических произведений, а на практике оказался одним из самых эмоциональных поэтов. Деснос в своей работе с языком декларировал бессмыслицу как основу для разрушения логических, то есть стандартных, норм и одновременно создал, в частности, уникальный текст “Рроз Селави”, построенный на четко продуманном соединении традиционных афоризмов и максим, поданных в виде виртуозных каламбуров и подчиненных внутренней логике поэтической игры…

В поэтике каждого из представляемых поэтов, на фоне общих задач и совместно сформулированных положений, нетрудно вычленить индивидуальные черты и отличия. Все-таки судьбы и таланты были разные.

У Андре Бретона поэзия оказалась не самой сильной стороной творчества. Мощный организатор и теоретик движения, он куда убедительнее писал прозу и куда изысканнее — свои манифесты. В то же время, с точки зрения группы и ее адептов, Бретон был наиболее значительным поэтом своего времени. И это понятно: его воспринимали целиком, во всех проявлениях личности, которая так или иначе покоряла тех, кто его встречал (позднее Жорж Рибемон-Дессень назовет это “папологией Андре Бретона”). К тому же в поэтике Бретона естественным образом нашли отражение все им же сформулированные основные постулаты поэтического письма: и автоматизм, и ониризм, и незавершенность (подхваченная у Раймона Русселя, который “развертывал” свои многострочные поэмы как бесконечную ленту описаний и образов, усложняя синтаксис значительным количеством переносов); такая поэзия не ограничивается переплетом книги, но выплескивается наружу, становится образом жизни — не случайно в поэтической философии Бретона было столь важным стихотворение Аполлинера “Понедельник улица Кристины”, записанное на салфетках в кафе как обрывки только что услышанных и не связанных между собой мимолетных фраз.

В 1932 году вышел, возможно, наиболее значительный сборник Бретона — “Седовласый револьвер”, вобравший все лучшие стихи из сочиненного им до того времени и снабженный подробным предисловием, из которого часто цитируют характерную формулу: “Воображение — это то, что имеет склонность становиться реальностью”. Бретон пытается реализовать и иной тип мелодики — противопоставленной стихам Верлена, если говорить о последнем как об образце классической музыкальности во французской поэзии. Поэтические приемы Бретона суть производное от иной системы, допускающей в поэтическую речь все формы прозаизации, — ныне это называется “proseme”, “стихопроза”, — и носящей в подтексте весь комплекс современной культуры, включая самые маргинальные ее области. Полный доступ в поэзию любого явления бытия, абсолютная свобода созидания и мысли были поэтической реализацией главной философской идеи сюрреализма — дать человеку максимальное величие и поставить его на место Бога.

Одновременно это была и попытка сформировать поэтическую ментальность поколения, а здесь безусловно важной оказалась поэтическая практика Луи Арагона и Робера Десноса. Годы сюрреализма до сих пор terra incognita в наших представлениях об этих поэтах, хотя именно в ту эпоху были ими изданы очень значительные книги стихов: “Беспрерывное движение” (1924) и “Преследуемый преследователь” (1931) Арагона, “Причесанный язык” (1923), “Сумерки” (1927), “Тела и блага” (1930) Десноса. В тридцатые годы они разошлись с Бретоном (многие полагают, что на этом талант Арагона умер, а талант Десноса окреп), но еще долгое время оставались в кругу языковых и тематических предпочтений сюрреализма.

Поэт Жак Барон вспоминает, что в ту раннюю эпоху Арагон любил повторять слова Бодлера: “Человек должен очень низко пасть, чтобы поверить в счастье”. Счастье, в его обыденном смысле, было табу для сюрреалистов, если только оно не относилось к самому факту творчества или еще шире — к представлениям о любви. Брошенная походя в 1924 году, но ставшая с тех пор классической анонимная фраза “Если вы любите ЛЮБОВЬ — вы любите СЮРРЕАЛИЗМ”, во многом проясняет стихи и Арагона, и Десноса: оба придавали любви и сексуальности первостепенное значение как акту жизни-поэзии, поэтому в целом в их творчестве женщина и любовь занимают первое место. Такое же, как на формальном уровне — виртуозное овладение всем пространством поэтической речи. Игра со словом, переходящая в игру с рифмой, фонетическая изощренность, феноменальное манипулирование звуком, обыгрывание внепоэтических форм любого вида: математических формул, специальной терминологии, городских вывесок, цитат и, наконец, просто букв (как в стихотворении Арагона “Самоубийство”, представляющем собой расположенный особым образом алфавит французского языка), — все становилось “общественным достоянием”, литературным фактом и нередко давало повод для иронии. Причем, иронии в ее наиболее гротескном воплощении, когда говорят противоположное тому, что хотят услышать.

Это характерно и для Филиппа Супо, который, впрочем, оказался среди всех самым непредсказуемым и свободолюбивым. Оставаясь в дружеских отношениях с Бретоном, он тем не менее предпочитал личную независимость клановым обязательствам. Скандалист в молодости, он и на исходе дней при любом удобном случае пытался расквитаться с друзьями юности, прежде всего с Элюаром, и поскольку за свою весьма долгую жизнь успел раздать немало интервью, возможностей для сведения счетов у него было предостаточно. В стихах он был более закрыт — и более загадочен. Благословленный в свое время Аполлинером, тяготеющий к злобе дня Супо-поэт, по крайней мере в ранних стихах, пытался решить важную для сюрреализма проблему взаимоотношений напыщенной серьезности и веселой иронии; на небольшом пространстве лирической миниатюры он нередко пытался разыграть комедию положений, героями которой выступали аллюзии, каламбуры и самые что ни на есть реальные детали окружающего. Получался, как писали про его стихи, “коктейль из ритуальных образов”, замешенный на остром вкусе ко всему современному. Спонтанная, на глазах рождающаяся поэзия становилась истоком того самого “ошеломления”, которым громче всего и заявил о себе сюрреализм. Выпустив семь сборников стихов (включая “Магнитные поля”), Супо уже в 1937 году издал “Полное собрание стихотворений” и, хотя впоследствии неоднократно обращался к поэтическому творчеству, так и не смог превзойти себя “раннего”, когда поэтический дар затмевал его другие, еще только зарождавшиеся литературные таланты.

Противоположностью Супо был Бенжамен Пере, самый последовательный после Бретона проповедник сюрреализма. Пере принимал активнейшее участие в большинстве сюрреалистических акций, был инициатором сначала разрыва с дада, потом — сближения с коммунистами, но публикациям собственных стихов не придавал большого значения. По-настоящему стихи Пере открыли только спустя сорок лет после появления его первого сборника “Пассажир трансатлантического парохода” (1921), но еще при жизни он был признан “виртуозом полемического стихотворения”. Автор большого количества манифестов и деклараций, он и в стихи перенес оптимизм бойца-победителя, язвительность по отношению к любого рода неприятелю, а то и просто шутливость, когда, используя столь полюбившиеся сюрреалистам народную песенку или детскую считалку, создавал поэтические сценки в духе ярмарочного балагурства:

Ах петрушка вот свежая дама

Вот свежая дама по низкой цене

По самой низкой цене в стране

А сама страна из нашей деревушки

Ах деревушка вот свежая дама

Свежая дама такая петрушка

Она из страны по низкой цене

А сам огородник родом из дамы

Ах петрушка вот свежая страна

Свежая цена в низкой стране

Низкая цена выросла вдвойне

А петрушка выросла в низкой даме

Перевод М. Иванова

В 1928 году вышел самый известный сборник Бенжамина Пере “Большая игра” — через пару месяцев это название подхватили Рене Домаль и Роже Жильбер-Леконт, бросившись выпускать журнал с тем же названием, но Пере уже был к тому времени мыслями и душой в Бразилии: незадолго до того он женился на бразильской певице Элси Хьюстон, а затем отправился в Латинскую Америку совершать и там сюрреалистическую революцию. В тридцатые годы достаточно часто выходили его сборники — в том числе “Припрятанное на случай” (1934), “Сублимирую” (1936), “Я не ем этот хлеб” (1936)… Название последнего сборника было впоследствии выбито на его могильной плите на кладбище Батиньоль, подчеркивая вечную непримиримость этого “ортодокса” сюрреализма.

По-своему непримиримым оказался и Антонен Арто: “Бог исчез неизвестно куда. / Осталась лишь черная точка, / Туда и канула моя судьба…” Арто так и не примирился с необходимостью выбора: при всех своих талантах, он не смог полностью реализоваться ни в литературе, ни в театре, ни в кино, разве что его многотомные дневники, которые он вел в лечебнице для душевнобольных, оказались потрясающим документом силы и живучести его литературного дара. С годами Арто стал похож на известную маску Вольтера, которая хранится в парижском музее Карнавале: под ироническими чертами кроется необузданная, по словам Бретона, ярость, “находящая выход в абсолютном словесном дебоше” и говорящая “об острейшем внутреннем напряжении”. В сентябре 1924 года Арто писал, что он “слишком реалист” для того, чтобы быть с сюрреалистами, но прекрасно понимает, что такое сюрреализм: это система жизни и мысли, это толкование невидимого, “которое несешь в руке”. Стихов он написал не так уж и много, формально они близки традиционной поэзии, но вся внутренняя структура их образов свидетельствует об интенсивном движении подсознательного, разрушающего традиционную логику и сближающего Арто с живописной ветвью сюрреалистической поэзии.

Ее в первую очередь представляют Франсис Пикабиа и Жан Арп, которые показали, какой может быть работа художника в языке. Впоследствии это попытался сделать и Пикассо, но его единичные поэтические опыты по всем статьям проиграли. И Арп, и Пикабиа занимались литературой всю жизнь, стихи для них составляли единое целое с другими областями творчества, прежде всего, конечно, с живописью. Оба они прошли чуть ли не через все школы, перепробовали чуть ли не все направления и, хотя участвовали во многих акциях сюрреализма — подписывали манифесты и декларации, устраивали выставки, сотрудничали в журналах, издававшихся под его знаменем, — остались в этом стане попутчиками. Тем не менее их поэтические труды заслуживают внимания: они работали с пластикой языка, как работают с красками и глиной, и опирались на основные положения сюрреалистической теории. “Пикабиа первым понял, что все без исключения сближения слов законны”, — говорил Бретон. “Слова, образы, — добавлял Арп, — должны свободно сочетаться, без какой бы то ни было намеренности. Все зло исходит от осознанной мысли”.

Мишель Лейрис, чуткий к обнажению приемов творчества (словарную статью, посвященную метафоре, он, например, закончил словами: “Эта статья сама по себе и есть метафора”), дал примечательный образ Жана Арпа — и эта пространная цитата тоже сама по себе метафора работы художника: “Длиннобородые гномы, которые спускаются по руслу, оставленному в земле потоком лавы, корриганы, вырезанные из дерева, сильфы с прозрачными руками, русалки, до пояса погруженные в извивы волны, саламандры с губами из языков пламени, все, что находится между человеческим существом и необработанной материей, все, независимое от четырех стихий и одновременно связанное со всем вокруг, не камень и не вода, не тень и не металл, не понятие и не костяк, не твердое и не газообразное, наполовину смоква, наполовину виноград, ни рыба ни мясо, все то, что волею судьбы навсегда заключено между плотью дерева и его корой, недолизанные медвежата, гусеницы, недопревращенные в бабочек, человекообразные обезьяны, сфинксы, сирены, дрессированные звери, химеры, гермафродиты, грифоны, все, кто от ворон отстали, а к павам не пристали, Буридановы ослы, Ньютоновы яблоки, статуи Кондильяка, автоматы Вокансона, удивительное явление диффузии через полупроницаемую перегородку, минеральные соли в состоянии переохлаждения, смесь грязи и снега, которой эскимосы покрывают полозья своих саней, телята с пятью ногами, ярмарочные фигурки с львиными головами, карлики, пигмеи, деревенские дурни, амфибии, мандрагоры, призрачные ветви сухостоя, морская вода, смешанная с кровяной сывороткой, мусор и живые частицы, рогатые облака, червеобразные дожди, град из сгустков крови, сороки-воровки, старые медали, имитирующие аэролиты, швабры из пырея, — все это обнаруживает себя в стихах и в других произведениях Жана Арпа, извергнутое невероятным напряжением его таланта с той силой, которой обладает этот вулкан юмора”. Увлекательный перечень, словно занесенный сюда со страниц “Гниющего чародея” Аполлинера, куда больше говорит о сопоставлении несопоставимого, чем все теории сюрреализма, подхватившего это знамя из рук сумбурных дадаистов.

Последовательно дадаистскую линию отстаивали в поэзии Тристан Тцара и Жорж Рибемон-Дессень. Один — главный “вдохновитель”, другой — официальный “полемист” дада. Оба достаточно недолго сотрудничали с сюрреалистами — Тцара делал несколько попыток сближения с Бретоном, лучшие его стихи, возможно, написаны именно в эти периоды и вошли в сборники “Из наших птиц” (1923), “Индикатор сердечных дорог” (1928), “Дерево путешественников” (1930), “Где пьют волки” (1932). Несмотря на склонность к широким поэтическим полотнам (поэма 1931 года “Приблизительный человек” насчитывает до трех тысяч стихотворных строк), Тцара остался в истории ХХ столетия прежде всего как лирик; возможно, он один из наиболее реализовавшихся поэтов-метафизиков во французской литературе. По крайней мере, он сделал успешную попытку сопрячь автоматическое письмо с индивидуальным внутренним ритмом, настолько эмоциональным, что в его стихах есть что угодно, только не автоматизм.

В отличие от Тцара, при жизни которого вышло пятьдесят восемь книг, составивших шесть объемистых томов его собрания сочинений, Рибемон-Дессень оставил небольшое литературное наследие: проза, несколько пьес, но главное — статьи, манифесты, тексты полемических выступлений и стихи. Рибемон-Дессень был своего рода возрожденческой личностью (еще и музыкант, и художник, и издатель, и в конце жизни — блестящий мемуарист), однако в любом из видов деятельности он прославился прежде всего как отрицатель всего сущего: вот и стихи его, резкие, крикливые, экспрессивные, должны были свидетельствовать о том, как с помощью антипоэтического языка следует создавать антипоэтическую вселенную человеческой жизни. “Лазарь не воскресай ты скрежет пилы по камню” — этот возглас из стихотворения “Трое суток” можно поставить эпиграфом к стихам Рибемон-Дессеня. В судьбе его многое не свершилось, моральные кризисы, болезни, семейные неурядицы занимают в ней слишком большое место. Он окончательно порвал с Бретоном в 1929 году, когда глава сюрреалистов затеял процесс против группы “Большая игра”, которой Рибемон-Дессень симпатизировал и в изданиях которой принимал участие.

“Большая игра” — особый сюжет в истории сюрреализма. Ряд французских исследователей считает группу “парасюрреалистической”, не связанной напрямую с движением, почему она и была так скоро отторгнута Бретоном. Однако она подарила литературе как минимум двух значительных авторов — Роже Жильбер-Леконта и Рене Домаля, в творчестве которых многие идеи сюрреализма были воплощены с юношеским энтузиазмом.

В июне 1928 года, когда вышел первый номер журнала “Большая игра”, Жильбер-Леконту был только двадцать один год. За несколько лет он написал значительное количество стихов, которые составили единственный (не считая крохотной книжки 1937 года “Черное зеркало”) его прижизненный сборник “Жизнь Любовь Смерть Пустота и Ветер” (1933). Одним из первых в нем шло стихотворение “Драма детского сознания”, которому суждено “Уродливое униженье / За первый приступ разрушенья”.

“Приступ разрушенья” — метафора, реализованная автором ценой собственной жизни. Судьба “проклятого” поэта — вслед за любимым им Рембо — оказалась для Жильбер-Леконта наиболее подходящим способом сюрреалистического существования. Уже в детстве он встал на путь мятежа и всю недолгую жизнь, бунтуя, экспериментировал — с языком, создавая поэтическую речь саморазрушения (его рифмы, ассонансы, аллитерации — все подчинено мятежу против духа и буквы обыденности), и с собственной судьбой, которую он последовательно губил, экспериментируя с наркотиками, и завершил, бродяжничая по парижским гостиницам в поисках денег на опиум. Позже о нем скажут: “Миф о Морфее для него важнее мифа об Орфее”. Он мог бы возразить: “Есть только два вида поэзии: слова, которые надиктовывает бред, либо слова, открытые впервые, — первообразы всего сущего”. Плоть человека и плоть речи были для него почти синонимами, так материализовывался один из главных постулатов сюрреализма — поэзия разлита повсюду, она есть образ жизни. Впоследствии это было заключено в формулу: “поэзия говорит поэтом”.

Ныне эта формула важна как опора для читательского восприятия усложненной поэтики сюрреалистов. Читателю нелегко. Его приглашают: создавай с нами. От него требуют знаний, компетенции, эрудиции. От него ждут сотворчества. Более того — грамотного прочтения и толкования предлагаемых текстов. И первым таким читателем оказывается переводчик.

Неоспоримое первородство поэзии в сюрреализме и выраженность в ней большинства присущих ему приемов делают практически невозможным точное воспроизведение поэтического текста на другом языке. Тем не менее в игре, которую переводчик ведет с оригиналом, он следует законам этой игры, и тут, очевидно, нужно помнить, что поэтическая практика сюрреалистов, как почти всегда и бывает, куда шире теоретических построений.

Переводчику приходится вспомнить о “детскости” сюрреализма (“Дух, погрузившийся в сюрреализм, — замечал Бретон, — заново, с восторгом переживает лучшую часть своего детства”); переводчик оказывается сродни поэту, пишущему для детей, который одновременно занимается интерпретацией детского языка, воссозданием детской психологии и не упускает из виду ситуацию взрослой культуры, где располагается объект его работы. Здесь излюбленный сюрреалистами тезис Рембо “Я — это другой” приобретает новый смысл: необходимо войти в плоть и кровь, перевоплотиться в переводимого поэта, видеть и говорить изнутри его сознания, отдавая себе отчет в том, что успех отнюдь не гарантирован, что способы интерпретации могут не совпадать с читательским ожиданием.

Остается утешать себя, вспоминая последние слова “Первого манифеста” Андре Бретона: “Существование — в иных краях”.

Андре Бретон

(1896-1966)

Из книги "Седовласый револьвер"

(1932)

Все школьницы разом

Часто ты вонзая в землю каблук говоришь как если бы

На кусте раскрывался цветок дикого

Шиповника кажется целиком слитого из росы

Говоришь Все море и все небо ради одной

Детской счастливой сказки в стране пляски а лучше ради

Одного объятья в тамбуре поезда

Летящего в тартарары сквозь пальбу на мосту а еще лучше

Ради одной бешеной фразы из уст

Глядящего на тебя в упор

Окровавленного человека чье имя

В отдалении перелетает с дерева

На дерево то появляясь то исчезая среди

Нескончаемых снежных птиц

Одной фразы где же всё где

И когда ты так говоришь все море и все небо

Рассыпаются брызгами словно

Стайка девочек по двору интерната

С очень строгими правилами поведенья

После диктанта в котором они быть может

Вместо "вещее сердце"

Написали "вещи и сердце"

Совершенно белые мужчина и женщина

Я вижу волшебных проституток укрывшихся под зонтами

Их платья древесным цветом слегка поджелтил фонарь

Они гуляют а рядом свисают лохмотья обоев

Сердце щемит как посмотришь на этот полуразрушенный дом

На беломраморную раковину слетевшую с каминной доски

На смутные вереницы вещей в зеркалах вставших за ними

Кварталом где бродят они овладевает

Великий инстинкт сгоранья

Они подобны опаленным цветам

Далекий их взгляд взвивает камни вихрем

Но сами они неподвижны и пропадают

В сердцевине этого смерча

Для меня ничто не сравнится со смыслом их вялых мыслей

Свежестью ручья куда они окунают тень своих остроносых

ботинок

Плотностью летучих клочков сена их затмивших скрывших из

виду

Я вижу их груди последние капельки солнца в глубоком мраке

Они опадают вздымаются и этот ритм единственная

Точная мера жизни

Я вижу их груди и это звезды

Качающиеся на волнах

Их груди внутри которых всегда рыдает незримое синее

молоко

Перевод Марка Гринберга

Луи Арагон

(1897-1982)

Из книги "Беспрерывное движение"

(1924)

Надежный замок

Речь моя

Как прижатая дверью рука

Сплошные препоны друг мой сплошные препоны

А ну-ка дайте мне слово

Спасибо

Теперь у меня есть ключ

Язык замочной скважины прищелкнул

Совсем как человеческий язык

Начнем

Перевод Григория Стариковского

Благоуханный воздух

Плоды со скрипом песка

Птиц безымянных стон

Кони по кругу друг другу вдогон

И любовь как незыблемая тоска

Повторяют вечный канон

Покуда заходится дух с глотка

Шампанского светлого на века

В чаду угарных времен

Бормочут свой панегирик

И эхо вторит Постой

Лежит под этой плитой

Оплаканный всеми лирик

Выведыватель химер

Сад Орфей Аполлинер

Песня умирающего от любви на карнавале перед

Великим постом

Последние дни обезлюдят Париж

В воскресенье плачешь во вторник сгоришь

Понедельник в маске буен и рыж

Любовь побушует еще смотри ж

Последний день и зарево крыш

Карнавал кричат карнавал кричишь

Полыхал карнавал вот и пост настал

Вчера карнавал сегодня пост

Я для этого слишком прост

Осени меня пост святым крестом

Пригрози мне строгим своим перстом

Покажи мне все как станет потом

Как Господь расправится с шутовством

Как любовь истает в дому пустом

Как провиснет небо кровавым мостом

И падет из звезд сам Великий пост

Вчера карнавал сегодня пост

Я для этого слишком прост

Перевод Елены Баевской

Из книги "Предназначение поэзии"

(1925-1926)

Доброе мартовское пиво

Жану Бернье

В лесах Сюрена

Водилась сирена

Вылитый папочка

Министр финансов

Министр монстр

И глуп как пробка

Но попка твоя

Такая попка

Папаша с папкой

Дочурка с попкой

В лесах Сюрена

Водилась сирена

Вылитый папочка

Министр финансов

В прелестном шале я

Тебя обожая

Дрожа я

В пылу поцелуя

Тебя уважая

Шалею

В лесах Сюрена

Водилась сирена

Вылитый папочка

Министр финансов

Перевод Елены Березиной

Робер Деснос

(1900-1945)

Из книги "Причесанный язык"

(1923)

Ночной ветер

В море морском пропащие пропадают

Мертвые мрут преследуя следопытов

Пляшут кружась в кругу.

Божеский бог! Человечьи люди!

Сдавлю себе церебральный мозг

пальпируя сразу десятком пальцев -

Какая жуткая жуть!

А вот у красоток у крашеных прически в отменном порядке.

Небесное небо

Земная земля

А все-таки где же небесные земли?

Из книги "Сумерки"

(1927)

Три звезды

Я растерял сожаления о бездарно проведенных годах.

Я добился одобрения рыб.

Дворец, который приютил мои сны, полон водорослей, это

коралловый риф, территория грозового неба, а вовсе не

бледных божественно-меланхоличных небес.

А еще растерял я славу, которую презираю.

Я растерял все на свете, кроме любви, любви к любви, любви к

водорослям, любви к королеве бедствий.

Одна звезда говорит мне на ухо:

"Поверьте, эта дама прекрасна,

Ей подвластны водоросли, а море, стоит ей выйти на берег, превращается в хрустальное платье".

Прекрасное хрустальное платье, ты вызваниваешь мое имя.

И этот звон, о чудесный колокол, отдается в ее теле,

Колышет ей грудь.

Хрустальное платье откуда-то вызнало мое имя,

Хрустальное платье мне сказало:

"В тебе и любовь и ярость

Дитя бесчисленных звезд

Ты властелин одного лишь песка да ветра

Властелин колокольцев вечности и судьбы

Властелин всего вообще кроме той которую любишь

Властелин всего что растерял и пленник того что хранишь

Ты будешь последним гостем за круглым столом любви

Другие гости-воришки растащили столовое серебро

Древесина колется тает снег

Властелин всего кроме ее любви

Повелеваешь смешными богами людей но не прибегнешь к их

силе которая у тебя в руках,

Ты - властелин властелин всего кроме той которую любишь".

Вот что сказало мне хрустальное платье.

Когда-то давным-давно

Когда-то давным-давно я забрел в лиственный замок

Листья неспешно желтели в пене

И ракушки вдалеке безнадежно лепились к прибрежным

скалам

Воспоминание о тебе или просто твой мягкий след был на

своем месте

Неясный след принадлежащий мне

Все осталось по-прежнему но все постарело когда постарели

мои виски и глаза

Не нравятся банальности? Но позвольте позвольте же мне

сказать ведь редко выдается такая горькая радость

Все постарело кроме твоих следов

Давным-давно я миновал прилив одинокого дня

Эти волны всегда были призрачны

Остов разбитого корабля который тебе знаком - помнишь ту

ночь поцелуев и грома? - впрочем был ли это разбитый

корабль или легкая дамская шляпка влекомая ветром под

весенним дождем - остов остался на том же месте

А потом чаячья свистопляска и танцы в терновых кустах

Аперитивы сменили названия и оттенки

Мороженое подают в рамках из радуг

Когда-то давным-давно ты меня любила

Перевод Алины Поповой

Бенжамен Пере

(1899-1959)

Из книги "Припрятанное на случай"

(1934)

Тысячу раз

Для Элси

Среди золотистых развалин газового завода

ты найдешь шоколадку и она от тебя даст деру

но если побежать так же быстро как баночка с аспирином

шоколадка заведет тебя далеко

Она изменит окрестный пейзаж

как дырявый ботинок

который прикрывают дорожным плащом

чтоб не пугать прохожих зрелищем обнаженной натуры

от него стучат зубы в коробочках рисовой пудры

и осыпаются листья с деревьев словно фабричные трубы

А поезд минует заштатную станцию без остановки

потому что еще не хочет ни пить ни есть

потому что на улице дождь а он без зонта

потому что коровы еще не вернулись

потому что дорога неспокойна и он боится

встретить пьяных дядек воров или злых полицейских

Вот если бы ласточки встали в очередь у кухонных дверей

чтобы попасть в жаркое

если б вода отказалась подмешиваться в вино

а у меня завелось бы несколько франков

То было бы наконец что-то новое в этом мире

тогда от булочек на колесах пришли бы в экстаз жандармы в

казармах

и был бы огород для бороды и в нем воробьи разводили бы

шелковичных червей

и был бы у меня на ладони

крошечный холодный фонарик

золотистый как яйцо на тарелке

и настолько легкий чтобы мои подошвы вспорхнули что твой

накладной нос

и тогда дно моря превратилось бы в телефонную будку

из которой никто никогда никому не звонит.

Из книги "Я не ем этот хлеб"

(1936)

Эпитафия для памятника павшим героям

Нам генерал сказал

засунув палец в зад

Враг у дверей

Вперед

Отчизна-мать в беде

И мы пошли вперед

засунув палец в зад

И встретили Отчизну

засунув палец в зад

Сказала эта стерва

засунув палец в зад

Ваш долг меня спасти

или умрите с честью

засунув палец в зад

Потом явился кайзер

засунув палец в зад

Фельдмаршал Гинденбург

засунув палец в зад

Абдул Хамид эрцгерцог

Сараево и вот

Нам руки отрубили

засунув палец в зад

Переломали ноги

засунув палец в зад

Изгрызли животы

засунув палец в зад

И повтыкали спички

нам в голые яички

засунув палец в зад

Так постепенно мы

на фронте передохли

А вы за нас молитесь

засунув палец в зад

Перевод Алины Поповой

Филипп Супо

(1897-1990)

Из стихотворений 1917-1926 гг.

Горизонт

Тристану Тцара

Весь город вошел в мои двери

деревья исчезли

вечер прилип к моим пальцам

Дома превратились в океанские пароходы

я наполнен грохотом волн

Дня через два мы прибудем в Конго

позади экватор и тропик Козерога

нет конца холмам

в Нотр-Дам скрывается Эверест и северная заря

ночь падает капля за каплей

часы ожидания

Допью лимонад докурю сигарету

и возвращаюсь в Париж

Воскресенье

Ткет самолет телефонные провода

но ручей напевает как в давние времена

Кучера потягивают оранжевый аперитив

но глаза машинистов белым-белы

а дама гуляя в лесу обронила улыбку

Еще о луне

Вод просвет

цвет высот

вот твой портрет огонь и лед

привет-вет-ветреная дочь

отец твой Север мама Ночь

Тем не менее

К соседям отправился доктор Бретон

в такую дурную погоду притом

что по дороге свалился в межу

вот только где не скажу

Декабрь

Оставайтесь в Норвегии снеги снеги

пока я в учении не дойду до омеги

В энциклопедию

Филипп Супо недолго томился

в понедельник родился

во вторник крестился

в среду женился

в четверг простудился

в пятницу причастился

в субботу угомонился

в воскресенье зарыли этого типа

Такова жизнь Супо Филиппа

Перевод Михаила Яснова

Тристан Тцара

(1896-1963)

Из книги "Из наших птиц"

(1923)

Ненароком

гортань один гляди

застыл гордый

под гирляндой кладу

жирную тильду

карамболь в корчаге

рукоять

пламя из фляги

сердечная прядь

нерв перпендикуляром

в горсти

у горькой жидкости

и лампы с перегаром

Из книги "Индикатор сердечных дорог"

(1928)

Вольт

наклонность башен косогор небес

автомобилей растворение в пустотах

дорог кайма животных у дороги сельской

где хлебосольными усеяны достоинствами ветки

и мнимой по верхушкам лиственностью птиц

шагаешь ты но то другая следом

шагает по пятам цедящая досаду в обрывках

памяти и счета

укрывшаяся в платье наглухо не слыша там

сгустком гул столиц

кипящий город и густой от горделивых кличей

вспышек

клокочет из-под век бурлит из-под кастрюльных крышек

бегут потоки слез ручьями народного происхожденья

в долину тощую под твердь и лаву диких гор

сень апокалипсического поползновенья

в ландшафтах прошлого и розы темной утратив

нить и путь

по тесным улицам вокруг тебя плутаю

пока плутаешь ты в других пошире

вокруг чего-нибудь

Перевод Вадима Козового

Франсис Пикабиа

(1879-1953)

Из стихотворений 1918-1935 гг.

Белая пижама

Ворвавшись в мою хандру

Пастор во всей красе

Тихо вступает на лужок

Прямо в мои владения!

Заходите без обыска попросту

Идите прямо туда где выставлены новинки

Сами видите я не такой как все

Я не знаю проводите меня

все хочу осмотреть

И в залог того что мы во всем заодно

Я принес вам оттиск

Бриллиантовой печатки.

А еще я беспокоюсь вдруг я не я а другой

Как странно...

Новое счастье

Любить друг друга -

это далекое чувство,

далекое, как родина

в годину побед или поражений;

долг велит мне

выступать против -

против всего.

Люди просто не в курсе -

я против исследования,

против анализа,

против веры;

я тружусь над созданьем основ

для грядущего ритма и рифмы,

я как свободные анархисты.

Люди вечно носятся с предвзятыми идеями,

подогнанными к цели,

к подобающей цели,

это как народная песня, в которой все звуки привычны.

В гору идти чересчур тяжело,

повороты и окольные пути,

а также недвижность

на пользу только равнинам.

С тех пор как я жив,

мораль всегда противница счастья.

Плавать

Я мираж, взошедший над литературой

буржуазных абсентов.

Ласковая гипотеза пьяницы, алкоголика,

призрачный автор нового труда!

Дорога уединенно дика,

только местами вспыхивают озарения.

Смерть, уникальнейший вариант

невидимых красот,

возлежит на ложе упокоения.

Я поэт в бунте против правил,

то есть творец плохого поведения.

Перевод Елены Баевской

Жорж Рибемон-Дессень

(1884-1974)

Из стихотворений 1918-1924 гг.

Трое суток

Я вам ничего не сказал

Ибо я

Мертв

Но кое-что я все же скажу

Ибо воскрес

Бывают глаза что желудки

И уши что животы

Для пищи у которой больше нет ничего общего

Ни с желудком ни с животом

Которая больше не проникает в кровь

Кровь

Тело ветреный грациозный пингвин

Ищущий в ночном небе созвездие Плеяд

Маскарад домино

Но больше нет крови

Незримая крыса сиропа из гелиотропа

Порочный круг смеха

Вокруг пупка

Лазарь не воскресай ты скрежет пилы по камню

Единственное что я могу сказать вам наверняка

Воскреснув больше нельзя умереть

Альдебаран

Влияет на приливы в моем корыте

И вот что еще

Когда воскресают

Легко превратиться в самку

Самку сурка

Это не утешение утреннее какао

Но перевертыш воспоминание

Музыкально-немецкой темы

Перевод Виктора Андреева

Жан Арп

(1887-1966)

Из стихотворений

1917-1937 гг.

Времена года их винтики и колесики

до чего же ты синяя весна моя

неплохо ты поживилась

напрасно лето не урвало и себе немножко

звенят зеленые парики

который час

без четверти лето

звезды расшнуровывают себе корсажи

и распускают свои похотливые розы

стрелки дней показывают июль

что-то зима опять припоздала

через плечо тащит бледного как снег человека

он пал под бременем ежедневного зимнего лета

от перебора лета даже квадрат становится круглым

что ни понедельник то зима

зима пополам перепиливает белизну черноты

и запускает гибкую сталь отдельно в каждую половинку

покуда хозяин дома на благоуханных своих корнях почивает

не в силах его разбудить ни разящий клинок черного кофе

ни снег что в этом году выпал так рано

на пасмурных домовых

покуда лопаются ячейки утроб

и в установленные дни открываются краны

из которых хлещут потоки людской листвы

мы опять стали совсем маленькими

и идем за процессией траурных муравьев

у каждого факел в руке

и мышь в зубах

над нами зонтики цифр

и распятая пища очертаниями смутно напоминает осень

***

для говорения язык бесполезная штука

пользуйтесь для говорения лучше ногами

чем плешивым своим языком

пользуйтесь для говорения лучше пупом

язык хорош

для вязания памятников

для игры на чернильной скрипке

для чистки расшитых позументом китов

для ловли полярных корней

но главное язык хорош

для свисания изо рта

и чтоб развеваться по ветру

Перевод Елены Баевской

Антонен Арто

(1896-1948)

Из стихотворений 1922-1924 гг.

Потаенная логика

Город город град огней

Город шума расточитель

Вольный наш освободитель

О лукавый о размытый

Безымянный именитый

Бьются ангелы о стекла

Кони прут сквозь тучи прочь

В небо падают кареты

В ночь ночь ночь ночь.

Это словно пар дыханья

Словно выпот выдох камня

Искупленья крестный ход.

В сшибке четырех ветров

В сходке четырех небес

Конденсируется город

Непреложный город снов

Твой орган роняет в землю

Пыль гремучую громов

Пополняя бесконечность.

Из стеклянной ясной пыли

Зыбких атомов камней

О небесных сеть отдушин

Город ты себя творишь

Город камень твой послушен

Там где горестей граница

На краю тоски немой

Вырос замок потайной

Пепел сердца там хранится.

Дыбом волосы

И словно совершилось непоправимое:

Ужас разбух до предела,

А с ним отчаяние

и беспросветность.

И все это навалилось

На предстоящую жизнь души.

Бог исчез неизвестно куда.

Осталась лишь черная точка,

Туда и канула моя судьба

И съежилась

до той поры,

Когда времена

В абсолют сольются.

Орган и купорос

Этот миг хорош для органа

Сеет ноты ветер крутой

Занося неказистую площадь

Костенеющей снежной крупой

Ты задрипанный городишко

По балконам женщин расставь

Эта манна на голом камне

Лучше дрожи в твоих мостах

Призываю к вечере черной

Где бурлит купоросом вино

И гуляку во мраке ночном

И подростка с памятью сонной

И того кто в поисках слова

В лабиринтах мечты кружит

И того кто в поисках матери

Подле матери возлежит

Город спермы ключиц лопаток

И постелей вздыбленных к небу

Всех зову на грешную требу

Вплоть до ангелов из соборов

Перевод Майи Квятковской

Роже Жильбер-Леконт

(1907-1943)

Из книги "Жизнь любовь смерть пустота и ветер"

(1933)

Темная история

Одетые в парчу крутились акробаты

Мочился небосклон

В продолговатый

Тромбон

Смерть безъязыкая глаза вдевала в уши

И пел редис

И плыли чудеса как души

В свой Парадиз

Кишки земли вздымались облаками

Выл камень на

Кровь под руками

Горбуна

Колпак безносой шпарил отченаши

Яйцо вспухало что есть сил

Его из чаши

Апостол пил

И ветер взвыл как светопреставленье

Взметнулось пламя вкривь и вкось

И преступление

Сбылось

Границы любви

Между губами в поцелуе

Стекло одиночества

Погребальная песнь по славному старику

Умер славный старик

Он больше не сможет пугать

Величественной стремниной своей бороды

Умер славный старик

Он больше не сможет ходить

С блеклой улыбкой на бледных своих губах

Умер славный старик

Он больше не сможет вгонять

Бедных своих детей в нищету и страх

Умер славный старик

И больше не смогут твердить

Что он способен весь мир проклясть вгорячах

Умер славный старик

Он больше не сможет играть

Гром перекатывая в облаках

Умер славный старик

Он больше не сможет царить

На земле и на небесах

Умер славный старик

Клад зарытый в тайник

Спит и глядит впотьмах

В глине гниющий прах

Повешенный

Вся мировая тоска

Засосала под ложечкой так

Что удавка

Затянулась узлом

Огонь ветра

Говорят что до тверди земной

До начала времен

Только ветер живой

Только ветер свистел в пустоте

Ветер что был рожден

Прежде жизни любой

И тренье

Его завихрений

Высекло искру

Первую искру огня

Перевод Михаила Яснова

Оставить комментарий