Дневник

«Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Или что общего у света с тьмой?

И какое согласие Христа с Велиаром? Или какое соучастие верного с неверными?

И как совмещается храм Божий с идолами? Ибо мы храм Бога Живого, как сказал Бог: Вселюсь в них и буду ходить среди них, и буду их Богом, и они будут Моим народом»

(2 Кор. 6:14–16).

Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя.

Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?

Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А Испытующий сердца' разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст человеку по делам его.

Притчи Соломона гл. 24: 10-12

Кто говорит виновному: "ты прав", того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена; а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. Притчи Соломона гл. 24: 24-25

Песнь псалма Асафу, 82

(Афонский старец Паисий советовал в наше сложное время читать именно этот псалом, чтобы пришло Божественное вмешательство)Боже, кто уподобится Тебе? Не промолчи, ниже укроти, Боже. Яко се врази Твои возшумеша, и ненавидящий Тя воздвигоша главу. На люди Твоя лукавноваша волею, и совещаша на святыя Твоя. Реша: приидите и потребим я от язык, и не помянется имя Израилево ктому. Яко совещаша единомышлением вкупе, на Тя завет завещаша: селения Идумейска, и Исмаилите, Моав и Агаряне: Гевал и Аммон и Амалик, иноплеменници с живущими в Тире, ибо и Ассур прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым. Сотвори им яко Мадиаму и Сисаре, яко Иавиму в потоце Киссове. Потребишася во Аендоре, быша яко гной земный. Положи князи их, яко Орива и Зива, и Зевеа и Салмана, вся князи их, иже реша: да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко коло, яко трость пред лицем ветра. Яко огнь попаляяй дубравы, яко пламень пожигаяй горы, тако поженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я. Исполни лица их безчестия, и взыщут имене Твоего, Господи. Да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут. И да познают, яко имя Тебе Господь, Ты Един Высший по всей земли.

«Придет такое время, когда будет в России духовный рассвет. Откроются многие храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но это ненадолго — лет на пятнадцать, потом придет антихрист. Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь — китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и в конце концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, запад воспротивится и не позволит. Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель. Эта война, о которой повествует Священное Писание и говорят пророки, станет причиной объединения человечества. Иерусалим станет столицей Израиля, а со временем он должен стать и столицей мира. Люди поймут, что невозможно так жить дальше, иначе все живое погибнет, и выберут единое правительство — это будет преддверие воцарения антихриста. Потом начнутся гонения на христиан; когда будут вглубь России уходить эшелоны из городов, надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Наступает царство лжи и зла. Будет так тяжело, так плохо, так страшно, что не дай Бог дожить до этого времени... Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во время открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями, гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен».

Преподобный Серафим Вырицкий (+ 1949 г.)

Мир изолгался. Люди становятся лжецами, они устроили себе еще одну совесть. Но я не могу становиться лжецом, не могу изменять свое «я» из-за того, что этого требует общество. Уж лучше я буду страдать.

Прп. Паисий Святогорец

"Но совсем страшно становится, когда представители и духовные возглавители отдельных поместных церквей, действительно входящих в состав Единой Истинной Церкви Христовой, забывая о своём высоком призвании быть служителями дела Христова на земле, вступают в дружественные отношения и даже в самый тесный союз с врагами веры и Церкви и отдают себя в полное подчинение и рабское повиновение служителям сатаны, уже не о служении Христу-Спасителю помышляя, а лишь об угождении своим новым господам. Самая злая и опасная идея современности — это идея примирения, «сосуществования» со злом. И этой идее в настоящее время весьма многие, не исключая служителей Церкви, поддаются.

Но разве может истинная Церковь Христова как-то примириться со злом, происходящим от врага человеческого спасения — диавола? Разве может она сосуществовать с ним, не ведя против него самой решительной борьбы?

Может ли быть Церковью та организация, которая, призывает к «лояльности» служителям сатаны?

Это, конечно, уже не Церковь, а лжецерковь, или «церковь лукавнующих», по выражению Слова Божия (Пс. 25, 5), и состоять в такой «церкви» не только не спасительно, а наоборот — губительно.

Спрашивается, зачем мы об этом так часто говорим и пишем?

Затем, что наш святейший пастырский долг — предостеречь наших верующих от тех бесчисленных тонких соблазнов, которые повсюду теперь во множестве рассеяны: мы обязаны научить их распознавать истинную Церковь — учить отличить её от лжецерквей и «церкви лукавнующих». Христос-Спаситель дал нам высокое обетование, что Церковь Его не одолеют врата адовы, то есть все силы ада в их максимальном напряжении. Но отдельные верующие, отдельные пастыри и даже отдельные иерархи и целые поместные церкви, возглавляемые ими, могут отпадать от Единой Истинной Церкви, уготовляя себе и своим последователям вечную погибель в глубинах адовых.

Не напрасно Христос-Спаситель называл членов Своей Церкви малым стадом и предрекал, что когда Он вторично придёт на землю, то едва ли найдёт веру на земле?"

(Архиеп. Аверкий Таушев, т.1, "Слова и речи", стр. 380-381).

"Антихрист назовет себя проповедником и восстановителем истинного богопознания: не понимающие христианства увидят в нем представителя и поборника истинной религии, присоединятся к нему. Явит себя Антихрист кротким, милостивым, исполненным любви, исполненным всякой добродетели: признают его таким и покорятся ему по причине возвышеннейшей его добродетели те, которые признают правдою падшую человеческую природу... Предложит Антихрист человечеству устроение высшего земного благосостояния и благоденствия, предложит почести, богатство, великолепие, плотские удобства и наслаждения: искатели земного примут Антихриста, нарекут его своим владыкой. Откроет Антихрист перед человечеством подобное ухищренным представлениям театра позорище поразительных чудес... он наведет страх грозою и дивом чудес своих, удовлетворит ими безрассудному любопытству и грубому невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости человеческой, удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит суеверию, приведет в недоумение человеческую ученость: все человеки, руководствующиеся светом падшего естества своего, отчуждившиеся от руководства светом Божиим, увлекутся в повиновение обольстителю" (том IV, стр. 297).

Антихрист с восторгом будет принят отступниками от христианства, но достойно глубокого внимания и плача, как отмечают святые отцы, что сами избранники будут в недоумении относительно личности Антихриста, настолько искусно сумеет он прикрыть от внешних взоров гнездящееся в нем сатанинское зло. "Противники Антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, подвергнутся и прикрытому и открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням" (там же). Все, кто откажутся поклониться Антихристу, попадут в самое мучительное и затруднительное положение: "малое число их будет казаться ничтожным пред всем человечеством и мнению их будут придавать особенную немощь, общее презрение, ненависть, клевета, притеснения, насильственная смерть соделается их жребием" (там же).

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

«И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бо'льшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?

Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».

Евангелие от Луки гл.12, 16 - 21

Не остывает в вере и благодарности тот, кто любовь к Богу ...конвертирует в деятельную любовь к голодным, больным, слабым. Как-то так.

Natalia Stein

Харчевой культуре (потребительству) Малевич противопоставил беспредметность. Человек должен отказаться не просто от предмета в искусстве, от предметовосприятия. Он идёт к некоторому абсолюту, и это возможно, если ты в своей жизни отказываешься от конкретного предмета. Это довольно странно: а как жить без вещей? Как жить без того, что сделал другой? Как жить без экономики, без обмена какими-то товарами?

Если развивать эти идеи, чтобы понять о чём говорить Малевич, то иногда возникает ощущение даже очень верное, что для Малевича мир беспредметности - это мир без человека. Он не только хочет закрыть старое искусство, старую культуру, экономику, которую называет харчевой, но и сам человек для него подозрителен и... А не надо ли закрыть старого человека и создать нового? Он это не произносит, но это неоднократно звучит.

Андрей Великанов

См. работу Малевича «Мир как беспредметность»

— Хоть они и большевики и великомученики своей идеи, — напутствовал Захар Павлович, — но тебе надо глядеть и глядеть. Помни — у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут, — тут великое дело... Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда всё могло поместиться.

Андрей Платонов. Происхождение мастера

Тот, кто лишает себя радости чтения, к семидесяти годам обнаружит, что скоротал всего лишь одну жизнь — свою собственную. Читающий же проживает пять тысяч лет, будучи там и тогда, где и когда Каин убивает Авеля, Ренцо женится на Лючии, а Леопарди созерцает и любуется бесконечностью... Потому что чтение — это бессмертие, обретаемое в прошлом.

Умберто Эко

40 любопытных фактов о человеческих эмоциях и инстинктах

1. Эмоции обычно определяются как реакция на стимулы и включают в себя физиологические изменения (увеличение частоты пульса, активности некоторых желез, изменение частоты дыхания повышение температуры тела), которые мотивируют человека действовать. Проще говоря, эмоции – это чувства ума, эквивалент физических ощущений тела.

2. Согласно одному из греческих мифов, многие поражавшие человечество болезни обрушились на человечество как следствие проявления таких негативных эмоций, как месть, злоба и зависть, которые были выпущены на свободу богиней Пандорой.

3. Древние врачи считали, что различные органы контролируют различные настроения. Например, счастье исходит из сердца, гнев из печени, страх из почек.

4. Исследования показывают, что использование человеческих эмоций является одним из наиболее мощных методов рекламы. Например, известная концепция фирмы Найк (Nike) «успех в спорте» фокусируется на ключевых эмоциональных триггерах, на ней построено спонсорство, реклама и бизнес империя.

5. В 17 веке Рене Декарт рассматривал человеческие эмоции как гидравлическую систему. Он считал, что, человек чувствует злость или печаль, потому что соответствующие внутренние клапаны открылись и выпустили такие жидкости, как желчь и флегма.

6. Согласно результатам исследования, проведенного Журналом Потребительских Исследований (Journal of Consumer Research), люди, которые мыслят более абстрактно, лучше реагируют на рекламу, которая основана на смешанных эмоциях, по сравнению с теми, кто мыслит более конкретно.

7. Недавние исследования показали прямую связь между ношением определенной одежды и эмоциональными состояниями. Например, женщины, которые находятся в депрессии или грустном настроении, скорее всего, предпочтут мешковатые топы, кофты или джинсы. Женщины, находящиеся в приподнятом настроении, скорее всего, предпочтут любимое платье, ювелирные украшения и вообще выглядят изящнее.

8. Слово «эмоция» происходит от латинского emovere, «съехать, удалять, агитировать»: от ex- «из» и movere «двигаться».

9. Слово «инстинкт» произошло от латинского instinctus, означающего «подстрекательство, импульс», связанного с прото-индо-европейским steig — «колоть, прокалывать, палка».

10. Исследования показывают, что новые технологии, в частности социальные сети, способствуют большей эмоциональной разрозненности, одиночеству людей.

11. Эмоциональное насилие похоже на промывание мозгов, поскольку его целью является постепенное снижение уверенности человека в себе, его самоуважения и самооценки. Эмоциональное насилие может принимать различные формы, включая использование финансовой мощи для контроля над человеком, угрозы бросить, унижение человеческого достоинства, постоянную критику, обращение по имени или крик.

12. В любой эмоции присутствует три компонента: 1) физиологические изменения (например, ускорение сердечного ритма) 2) поведенческая реакция — например, стремление уйти от источника эмоции или остаться в контакте с ним и 3) субъективные переживания, такие, как злость, счастье или печаль.

13. Исторически сложилось так, что среди психологов нет единого мнения о том, когда возникают эмоции: перед действием, непосредственно в то же время, что и действие, или в ответ на автоматический физиологический процесс.

14. Большинство нейробиологов различают термины «эмоция» и «чувство». Они используют слово «эмоция», чтобы описать автоматическую (неосознанную) реакцию мозга на определенные раздражители, и «чувство», чтобы описать наше сознательное впечатление или реакцию.

15. Чарльз Дарвин считал, что эмоции были полезны для эволюции, потому что они увеличивали шансы на выживание. Например, мозг использует эмоции, чтобы держать нас подальше от опасного животного (страх), вдали от гниющей пищи и фекалий (отвращение), для контроля над нашими ресурсами (гнев), для получения хорошей еды или поиска сексуального партнёра (удовольствие и похоть).

16. Типы триггеров, которыми люди эволюционно подготовлены к страху, как клетки со змеями, вызывают внутренний ответ, хотя люди знают, что они относительно безопасны на когнитивном уровне. Тем не менее, люди гораздо слабее реагируют на по-настоящему опасные риски, к которым эволюция не их подготовила, такие как гамбургеры, курение и небезопасный секс, несмотря на что, что большинство людей признают эти опасности на когнитивном уровне.

17. Большинство ученых считают, что базовые эмоции являются врожденными, а не приобретёнными. Например, люди, которые рождаются слепыми и никогда не видели лиц, показывают типичные для основных эмоций выражения лица.

18. Роберт Плутчик в 1980-м году в своей исследовательской работе предложил восемь основных врожденных эмоций: радость, понимание, страх, удивление, печаль, отвращение, гнев, и ожидание. Он предположил, что сложные эмоции, такие как чувство вины и любовь являются производными сочетаниями первичных эмоций.

19. Исследования показывают, что если люди меняют выражение лица, чтобы выразить эмоции, они фактически начинают чувствовать эти эмоции.

20. Исследования показывают, что выражение и переживание отрицательных эмоций (например, депрессии и тревоги), сопровождаются более высокой активацией правой лобной доли коры головного мозга, а так же его более глубоких структур, например, миндалевидного тела, а выражение позитивных эмоций – в большей степени активацией левой лобной доли мозга.

21. Цвета могут существенно влиять на эмоциональные реакции. Хотя, конечно, не все люди испытывают одни и те же эмоции на один и тот же цвет, большинство людей находят красный и оранжевый возбуждающими, а синий и пурпурный – успокаивающими. А серый, коричневый, черный и белый, как правило, вызывают эмоциональное притупление. Исследования показывают, что дети, игравшие в оранжевой комнате, были более доброжелательными, проворными, творческими и менее раздражительными, чем дети, игравшие в комнатах с белыми, коричневыми и чёрными стенами.

22. Исследователи отмечают, что, когда люди пытаются скрывать сильные эмоции, как правило, видны «микровыражения» – эмоции, пропускаемые людьми незаметно для себя, и длящиеся лишь 1/24 долю секунды.

23. Эмоции заразительны. Отрицательные или неприятные эмоции более заразительны, чем нейтральные или положительные.

24. Только люди выражают удивление, разинув рот. Но если говорить о других эмоциях, то, по всей видимости, в них у людей и животных больше сходств, чем различий. Особенно это касается сходства приматов и людей в гневе, страхе, счастье, и печали. В самом деле, поскольку животные и люди выражают аналогичные виды эмоций, Чарльз Дарвин считал, что эмоциональная разница между животными и людьми в значительной степени в сложности, а не типах эмоций.

25. Исследования показывают, что матери менее терпимы к плачу мальчиков, чем девочек. Это может свидетельствовать о том, что способ выражения эмоций взрослого человека формируется воспитанием матери в раннем детстве.

26. Исследования показывают, что мужчины и женщины испытывают одинаковые эмоции, но женщины, как правило, более склонны их демонстрировать.

27. Визуально привлекательная реклама нездоровой пищи в меню рассчитана на то, чтобы вызывать эмоции у потребителей. Ученые утверждают, что если бы люди понимали эти эмоции лучше, они были бы гораздо разборчивей в еде.

28. Многие психологи считают инстинкт и эмоции похожими, поскольку и то и другое проявляются автоматически. Например, страх – это и эмоция и инстинкт. Разница в том, что инстинкты являются непосредственными, иррациональными и врожденными, в то время как эмоции гораздо рациональнее, они представляют собой сложную систему обратной связи биологии, поведения и познания.

29. Инъекции Ботокса могут уменьшать признаки старения, но они делают лицо человека менее живым и более бесстрастным. Как ни парадоксально, менее оживлённые люди менее привлекательны для остальных.

30. Хотя ученые не нашли ни одной культуры, в которой люди улыбаются, когда испытывают отвращение, или хмурятся, когда счастливы, они всё же нашли некоторые странности. Например, японцам гораздо труднее, чем американцам, выказывать свой гнев на лице, и они, как правило, стараются не показывать свою неприязнь выражением лица.

31. Из всех выражений лица улыбка может быть наиболее обманчивой. Есть около 18 различных улыбок, в том числе вежливые, жестокие, ложные, скромные, и так далее. Но только одна отражает подлинное счастье, она известна как улыбка Дюшена и названа в честь французского невролога, Гийома Бенджамина Амана Дюшена де Булонь, который первым описал это явление.

32. Исследователи отмечают, что эмоция, наиболее тесно связанная со страхом – это интерес. Некоторые психологи даже полагают, что страх имеет две стороны: одна – это желание бежать, а вторая – желание исследовать.

33. Платон описывает эмоции и разум, как двух лошадей, которые тянут человека в разные стороны. Однако современный невролог Антонио Дамасио утверждает, что разум основывается на эмоциях и не является их антагонистом.

34. Язык тела часто выдаёт эмоции. Например, человек, стоящий с руками на бедрах локтями наружу показывает пример обозначения территории. Если кто-то поднял руку, это значит, что он или она хочет что-то сказать. Прикосновение к носу означает, что человеку есть что скрывать. По ногам тоже можно читать сигналы языка тела.

35. Исследования показывают, что люди быстрее распознают и интерпретируют эмоции по выражениям лиц у людей той же расы, что и они сами, чем у представителей других рас.

36. Со времён немого кино до мультфильмов, таких как «Том и Джерри» и таких фильмов, как «Психо» и «Челюсти», музыка является широко используемым стимулом, который вызывает различные эмоциональные реакции. Вообще, музыка в мажоре отражает счастье, в то время как музыка в миноре – печаль. Голос тоже отражает эти тональности. Интересно, что некоторые эмоциональные тона в музыке являются межкультурными.

37. Изучение людей с амнезией позволило установить, что эмоции связаны с памятью пережитых воспоминаний, создавших их. Исследователи отмечают, это имеет большое значение для тех, кто страдает болезнью Альцгеймера.

38. Используя свой сайт WeFeelFine.org, учёные из Стэнфордского университета проанализировали около 13 миллионов эмоций, которые были записаны в разных роликах Интернета с 2005 года. Они обнаружили, пожилые люди, как правило, счастливее молодых, но их счастье обусловлено разными причинами. Молодые люди счастливы, когда они взволнованы, пожилые люди счастливее, когда они находятся в покое. Кроме того, женщины, как правило, чувствуют себя более любимыми, чем мужчины, но и вину чувствуют в большей степени. Мужчины часто чувствуют себя счастливее, но более одинокими. Исследователи также обнаружили, что самое счастливое время дня – обеденное.

39. При помощи мимики лица человек может выражать более 10 000 эмоций.

40. Ученые утверждают, что у человека всегда есть какие-то эмоции, но они слишком незначительны, чтобы быть замеченными или повлиять на то, что мы делаем.

Рисунок, на котором изображены две сложенные в молитве руки, выполнен кистью серым тоном и белилами на синей грунтованной бумаге и является штудией к центральной части «Алтаря Геллера». Дюрер рисовал собственные руки и для изображения правой руки использовал отражение в зеркале левой. Изначально на этом же листе бумаги находился эскиз головы апостола. Рисунки были разделены позднее .

Франкфуртский торговец сукном Якоб Геллер заказал Дюреру картины для алтаря, получившего впоследствии его имя. Молящийся апостол находился у правого края центральной части алтаря. В 1614 году герцог Максимилиан Баварский приобрёл центральную часть алтаря для своей коллекции произведений искусства. Не позднее 1617 года с работы Дюрера нюрнбергским художником Иобстом Харрихом была выполнена копия для оставшегося во Франкфурте алтаря. Благодаря этому обстоятельству в настоящее время можно представить себе как выглядел оригинал Дюрера, погибший в 1729 году при пожаре Мюнхенской резиденции (Википедия).

Об этой картине существует красивая притча

Многие знают картину Альбрехта Дюрера "Руки". Но мало кто знает историю создания этой картины.

В 15 столетии в маленькой деревушке недалеко от Нюрнберга жила семья, в которой было восемнадцать детей. Для того чтобы прокормить такую большую семью, отец, золотых дел мастер, работал по восемнадцать часов в день. Он работал в ювелирной мастерской, но также брался за любую оплачиваемую работу. Несмотря на почти безнадежное положение, у двоих детей была мечта. Они хотели развивать свой талант в искусстве, но они знали, что их отец не сможет отправить ни одного из них на обучение в Академию в Нюрнберг. После долгих ночных обсуждений эти два мальчика заключили соглашение друг с другом. Они решили бросить монету. Проигравший пойдет работать в шахты, и на свои заработки будет оплачивать обучение брату. А потом, когда брат закончит обучение, он будет оплачивать учебу своему брату, работавшему в шахте, продавая свои работы, а если будет нужно, то также работая в шахтах. Они бросили монету в воскресенье утром, после церкви. Альбрехт Дюрер выиграл и поехал в Нюрнберг. Альберт пошел работать в опасные шахты, и на протяжении четырех лет он оплачивал обучение брата, чьи работы в Академии сразу же стали сенсацией. Гравюры Альбрехта, его ксилогравюры и его картины превосходили даже работы многих его профессоров. К моменту окончания учебы он уже стал зарабатывать неплохие суммы за свои работы. Когда юный художник вернулся в свою деревню, семья Дюрер устроила праздничный обед на лужайке, чтобы отпраздновать триумфальное возвращение Альбрехта. После долгого и незабываемого обеда, за которым звучало много музыки и смеха, Альбрехт встал со своего почетного места во главе стола, чтобы поднять тост за своего любимого брата, который столько лет жертвовал, чтобы исполнить мечту Альбрехта. В конце своей речи он сказал: «Теперь, Альберт, мой благословенный брат, пришел твой черед. Теперь ты можешь поехать в Нюрнберг за своей мечтой, и я буду заботиться о тебе». Все повернулись с ожиданием к Альберту, который сидел в другом конце стола. Слезы потекли по его бледному лицу, он покачал головой, всхлипывая и повторяя: «Нет...нет...нет...нет». Наконец он встал и вытер слезы. Он посмотрел на лица людей, которых он так любил, а потом, подняв руки к лицу, мягко сказал: «Нет, брат. Я не могу поехать в Нюрнберг. Уже слишком поздно для меня. Посмотри! Посмотри, что эти четыре года в шахтах сделали с моими руками! Кости на каждом пальце были переломаны как минимум один раз, и недавно у меня появился артрит в правой руке, что я даже не могу удержать бокал во время тоста, а уж тем более я не смогу провести красивые линии на пергаменте или холсте карандашом или кистью. Нет, брат, для меня уже поздно». Более 450 лет прошло. Сейчас сотни портретов, рисунков ручкой или серебряным карандашом, акварелью, рисунки угольным карандашом, ксилогравюры и гравюры на меди висят в каждом великом музее в мире. Скорее всего, вы знакомы хотя бы с одной работой Альбрехта Дюрера. Может быть, у вас дома или в офисе также висит репродукция одной из его работ. Как-то, чтобы отдать дань уважения Альберту за всю его жертву, Альбрехт нарисовал загрубевшие руки своего брата, направленные в небо. Он назвал свою сильную картину очень просто: «Руки». Но весь мир почти сразу открыл свои сердца этому шедевру и назвал эту картину «Руки молящегося».

Из инета

Клод Леви-Строс говорил о том, что растения и животные ценны не тем, что их можно есть, а тем, что ими можно мыслить.

* * *

Мифы и философия

О. Е. Акимов

5. Первобытное мышление по К. Леви-Стросу

Тайлор не делал большого акцента на различиях в образе мыслей какого-нибудь австралийского туземца и жителя сельской местности Нижней Саксонии, что нельзя сказать о Люсьене Леви-Брюле (1857 — 1939) — другом известном этнологии, жившем во Франции. Тот прямо пишет:

«Институты, обычаи, верования первобытных людей предполагают пралогическое и мистическое мышление, направленное иначе, чем наше» [3, c. 348].

Он думает, что для современного человека характерно строго логическое мышление, а для первобытного — только «пралогическое», т.е. ассоциативно-мистическое. Под мистическими представлениями он понимает такие, в которые, помимо пассивных образов, включены эмоциональные и моторные реакции. Однако, если вспомнить какими аффектами и судорожными конвульсиями сопровождается просмотр кинофильмов, эстрадных представлений и спортивные игр, то придется признать существование крайне мистического воздействия на многие сотни миллионов людей образов современных героев зрительских симпатий.

Сопричастность, которая, по мнению Леви-Брюля, является отличительной чертой дологического (prelogique) мышления «дикаря», здесь проявляется в гораздо более отрешенных формах, чем это можно было наблюдать у североамериканских индейцев во время плясок вокруг костра. Взгляды французского этнолога слишком сильно расходятся с нашими, чтобы здесь их принимать во внимание и как-то анализировать.

* * *

Известный антрополог Клод Леви-Строс многочисленными фактами показал, что «дикарь», до сих пор живущий в густых зарослях лесов Амазонки и в африканских прериях, является таким же человеком, как и мы с вами. Характер его мышления принципиально не отличается от нашего, а различие касается лишь содержания знаний, которое нам кажется беднее и однороднее. Люди так называемой «слаборазвитой» или «низкой» культуры на самом деле сориентированы на другие ценности, чем мы. Эти ценности не связанные с материальным благополучием, успехом, поучением выгоды или увеличением производительности труда. Да, они больше живут сегодняшним днем, но это вовсе не делает их более низкими существами.

Когда люди Старого света увидели людей Нового света, они тоже посчитали их животными. Нашлись ученые-антропологи, доказывающие, что волосы и ногти американских индейцев имеют больше сходств с шерстью и когтями животных. Сейчас этот антигуманный крен в антропологии, этнологии и этнографии преодолен. Леви-Строс выявил устойчивые бинарные (двойственные) отношения: съедобное — несъедобное, жаренное — сырое, тяжелое — легкое, сухое — влажное, небесное — земное, воздушное — водное, ночное — дневное, животное — растительное. Примерно такие же ряды категорий фиксировались древними мудрецами Китая, Индии, Египта и Греции, из которых затем выстраивались первые естественно-научные концепции.

Ученый исследовал трансформацию отдельных культурологических феноменов в ныне существующих первобытных обществах и обнаружил, что между ними имеется довольно заметная корреляция и контрреляция. Миф устно передается от человека к человеку и трансформируется так, что некоторые его компоненты инвертируют: маленькое делается большим, белое — черным, доброе — злым, небесное — земным; другие же компоненты, напротив, почему-то остаются без изменения. С точки зрения заинтересованного рассказчика мифа это можно еще понять. Но, говоря об экзогамии (запрете на браки в пределах родственных групп) и фратриях (подразделениях племени, состоящих из совокупности нескольких родов), он пишет о странной инверсии тотемов.

Леви-Строс приводит данные Уоррена, который сам был из племени оджибве, по расширению пяти основных кланов индейцев. От клана рыба отпочковались кланы духа воды, сома, щуки, осетра, лосося Великих озер и пескоройки; от клана журавль — кланы орла и ястреба; от клана нырок — кланы чайки, баклана и диких гусей; от клана медведь — кланы рыси и волка; от клана лось — кланы оленя, бобра и куницы [1, с. 51].

Таким образом, все кланы разбились на соответствующие классы: рыб, птиц и млекопитающих, причем птицы еще разделились на «небесные» и «водоплавающие», а млекопитающие — на «сухопутные» и «водяные» (лось и олень Канады обитают на заболоченных местностях). Это означает, что люди ассоциировали себя не с произвольными живыми существами или неживыми предметами, а придерживались неких скрытых двойственных или тройственных схем. Далее Леви-Строс замечает:

«Собрав и сопоставив сообщения из многих регионов (каждый из которых представляет лишь частичный список, кланы не всюду равно представлены), угадываем трехчастное деление: вода (дух воды): сом, щука, пескоройка, осетр, лососевые и т.д., то есть все кланы "рыб"; воздух: орел, ястреб, а также журавль, нырок, чайка, баклан, гусь и т.д.; земля: (прежде всего) карибу, лось, олень, бобр, енот-полоскун; (затем) пекан, норка, вонючка, белка; (наконец) медведь, волк, рысь. Место у змеи и черепахи остается неопределенным» [1, с. 52]

Он пишет об ирокезских племенах, кланы которых делились на три группы тотемов: кланы воды (черепаха, бобр, угорь, бекас, цапля), кланы земли (волк, олень, медведь) и кланы воздуха (ястреб-перепелятник, мяч). Племена алгонкин и виннебаго имеют пятичленное деление, соответствующее земле, воде, подводному миру, атмосферному небу и верхнему небу (у виннебаго птица-громовник относится к верхнему небу; орел, ястреб-перепелятник, голубь — к атмосферному небу; медведь и волк — к земле; рыбы — к воде; водяной дух — к подводному миру). У оседж действует трехчленная классификация тотемов, связанная с небом (солнце, звезда, журавль, небесные тела, ночь, созвездие Плеяд), с водой (мидия, черепаха, тростник, туман, рыбы) и с землей (пума, медведь, дикобраз, олень, орел).

Принцип всех этих классификаций всегда оказывается скрытым от самих носителей тотема. Но точно так же на подсознательном уровне производится бифуркация мифологического сознания, например, древних греков. Отец — мать, небо — земля, добро — зло, активное — пассивное и прочие бинарные понятия возникали у них помимо воли; их мышление протекало по проторенному пути.

Леви-Строс довольно интересно разъясняет, почему в последней классификации орел попал в класс земляных тотемов. Оказывается, племя оседж ассоциирует орла с молнией, молнию — с огнем, огонь — с углем, а уголь — с землей. Один из кланов в качестве тотема выбрал пеликана, так как тот долго живет — именно долголетие было истинным тотемом для этого клана, а не символический пеликан. При этом всегда обнаруживаются ко- и контрреляции, т.е. симпатическая (вкусный фрукт, друг, брат, отец, прародитель) и антипатическая (вредная муха, хищный зверь, ядовитое растение, представитель чужого племени и другие отрицательные персонажи) связи между тотемом и объектом, включая самих представителей клана. Существует также внутренняя (по скрытым свойствам, повадкам) и внешняя (по виду, масти), связь между ними.

Элементы мифологической рефлексии, по мнению Леви-Строса, тоже расположены где-то на полпути между перцептами (единицами чувственного восприятия) и концептами (единицами мышления — идеями, представлениями и понятиями); связующим звеном для перцептов и концептов является знак. Семиотическая пара (семиотика — наука о символах): означающее — означаемое (signifiant — signifia), первоначально введенная известным лингвистом Фердинандом де Соссюром, может применяться как к мифу, так и к тотему. При этом знаковую систему следует толковать широко, когда она пытается искусственными средствами (в продвинутых обществах — графическими, математическими и пр.) воссоздать все существенные свойства и структуру означаемого (signifia), и лаконично, когда акцент переносится на скорую запись первого члена пары — означающего (signifiant).

В первобытных племенах означаемое и означающее взяты из одного и того же ряда природных вещей и явлений, поэтому возникают сложные переплетения, например, когда представители клана под тотемным животным подразумевают нечто совершенно иное. Леви-Строс упоминает об олене, означающем образ мира: его шерсть символизирует растения, колени — холмы, хребет — рельеф гор, шея — долины гор, бока — равнины, рога — реки [1, с. 159]. В древнеиндийских Ригведах имеется миф, в котором произведена аналогичная проекция образа мира на коня. Орел и белка оказались в одном тотемном классе с деревьями, поскольку оба были лишь символами деревьев, где они чаще всего обитали — это соответственно пихта и кедр. Далее он пишет:

«В шуточных отношениях у луапула состоят следующие кланы: леопард и коза, поскольку одни поедают других; гриб и термитник, так как одни растут на других; каша и коза, поскольку предпочтительно есть кашу с козьим мясом; слон и глина, поскольку некогда женщины, вместо того чтобы изготовлять горшки, вырезали из глиняной почвы отпечатки ног слона и использовали эти естественные формы вместо сосудов; термитник и змея либо трава, поскольку там хорошо растет трава и ловятся змеи; животные и кланы "животных", поскольку животное убивает кланы. Рассуждения того же типа позволяют определить иерархию кланов: леопард превосходит козу, железо — животных, дождь — железо, которое ржавеет от воды; впрочем, клан дождя превосходит все прочие, так как без дождя животные умирают от голода и жажды и невозможно приготовить ни кашу (название клана), ни горшки (название клана) и т.д.» [1, с. 161].

Леви-Строс рассказывает о превосходных интеллектуальных способностях первобытных народов. «Дикарь», как естествоиспытатель, зачастую подготовлен гораздо лучше, чем выпускник биологического факультета современного университета. Антрополог приводит сведения различных авторов, которые интересовались объемом и качеством знания у первобытных людей о природе. «Почти все мужчины, — сообщает он, — с большой легкостью перечисляют специфические и описательные наименования не менее чем 450 растений, 75 птиц, почти всех змей, рыб, насекомых и млекопитающих и даже 20 видов муравьев... ботаническая наука мананамбал — колдунов-целителей того и другого пола, постоянно использующих растения в своем искусстве, совершенно изумительна...» [1, с. 116].

Индейцам хопи известно 350 различных растений, у наваха это число достигает 500, у субанун, живущих на юге Филиппин, — 1000, а у хануну — приближается к 2000. Последние особенно поражают своими способностями. Они классифицируют местные формы птиц по 75 категориям, змей — по 12, рыб — по 60, раков — по 12, пауков и многоножек — по 12, других насекомых — по 108, пиявок — по 4, морских моллюсков — по 60 и пресноводных моллюсков — по 25 категориям; в общей сложности они различают 461 зоологических типов.

Близость первобытных народов к природе заставляет их проявлять к ней чрезвычайно повышенный интерес, который почти у всех изучающих первобытную культуру этнографов вызывал удивление. Разве не вызывает восхищение тот факт, что хануну употребляют более 150 специальных терминов, в соответствии с которыми проводится идентификация растений. Догоны все растения разносят по 22 семействам, которые соотнесены с какой-либо частью тела человека, социальным классом, а также объединены в три большие группы — дерево, куст, трава [1, с. 143]. Аналогичная классификация имеется у коренных жителей Филиппин (дерево, лиана, трава) и Бразилии («деревья» = земля, «лианы» = воздух, «болотные травы» = вода). Индейцы навахо делят живых существ на тех, которые «обладают речью», и на тех, кто «говорить не может» (в эту группу входят и все растения). Животные у них подразделяются на бегающих, летающих и ползающих. Каждая из этих групп еще делится на подгруппы — ночных и дневных, а также на путешественников по земле и путешественников по воде.

Естественно, что развитая система классификации биологических видов требует и соответствующего уровня терминологической системы, поэтому, например у племени гуарани [1, с. 147], существовала хорошо разработанная номенклатура, которая по сложности не уступала линнеевской, причем каждый новый термин они вводили по согласию высшего совета племени. На западном берегу Австралии племя вик мунтан различает растительные и животные виды с помощью морфем — маи и мин соответственно. Приставка юкк прибавлялась к любому слову, связанному с деревом, приставка кои — для всех видов волокон и канатов, вакк — для трав, тукк — для змей, кэмпэн и ванк — для корзин, в зависимости от того, сплетены они из соломы или из веревочек. Другое туземное племя проводило различие между «вещами съедобными» — э кай — и «вещами несъедобными» — сизе э кай [1, с. 54].

Разумеется, существует масса тотемов, которая не поддается никакой классификации и объяснению. Часто в качестве тотема выступают съедобные растения и плоды — ямс, таро, кокосовый орех, плод хлебного дерева; часто, наоборот, ими являются пищевые продукты запрета. Например, для талленси запрет распространяется на птиц (канарейка, горлица, курица), рептилий (крокодил, змея, черепаха), грызунов (белка и заяц), некоторые виды рыб, грызунов, жвачных животных (коза и баран), плотоядных (кошка, собака и леопард), а также других животных (обезьяна, дикий кабан).

Леви-Строс называет следующие тотемы племени нуэр, которые не образуют, похоже, никакой системы: «Лев, водяной козел (полорогое), варан, крокодил, различные змеи, черепаха, страус, белая цапля, птица дарра, различные деревья, папирус, тыква, различные рыбы, пчела, красный муравей, река и ручей, скот разнообразной масти, кожа, стропила (несущая конструкция), веревка, различные части тела животных, наконец, несколько болезней» [1, с. 90]. Трудно объяснить такие тотемы, как «падающая звезда, возвещая о смерти родственника». Племя азанда имеет в качестве тотемов воображаемых животных — хохлатую змею, змею-радугу, водяного леопарда. Однако все это не перечеркивает упомянутые факты исключительно осмысленного выбора тотема.

Этнологи супруги Берндты определяют сущность тотемизма следующим образом: «В общих чертах сущность тотемизма заключается во взгляде на мир, в соответствии с которым человек является неотъемлемой частью природы, не имеет резких отличий от других живых видов и обладает той же жизненной сущностью» [2, с. 161]. Риверс определил его через три элемента: социальный (связь растения, животного или неодушевленного предмета с каким либо кланом), психологический (вера в родство между членами клана и перечисленными объектами) и ритуальный (почитание объекта, оказываемое членами клана, которое выражается в запрете на употребление в пищу некоторых животных, растений и пр.).

Леви-Строс сопоставил различные определения тотемизма и обнаружил в них серьезные расхождения. Он согласен, что тотемизм регулирует индивидуальные, социальные, половые, культовые, ритуальные и прочие отношения практически во всех первобытных обществах, но резко критикует односложные дефиниции этого понятия, впервые введенного Дюргеймом и Фрэзером, поскольку реальное явление столь сложно и многолико, что не поддается однозначному определению. Тотем столь же сложный феномен, как и миф, поэтому его необходимо структурировать по более мелким и частным культурологическим фрагментам.

«Термин "тотемизм", — пишет Леви-Строс, — покрывает отношения, идеально установленные между двумя рядами, одним — природным, а другим — культурным. Природный ряд включает в себя, с одной стороны, категории, а с другой — индивидов; культурный ряд включает в себя группы и личности. (Все эти термины выбраны произвольно, чтобы различить внутри каждого ряда два способа существования, коллективный и индивидуальный, и чтобы избежать смешения рядов...) Имеется четыре способа объединить по два термина: категория — группа, категория — личность, индивид — личность, индивид — группа. Каждому из этих четырех сочетаний соответствуют наблюдаемые феномены в одной или нескольких популяциях» [1, c. 48].

По существу, этнолог говорит о проецировании ряда «культурных» понятий на «природные». Тотем и миф находятся в состоянии двойственности: миф — это проекция природы на человека, а тотем — проекция человека на природу. Миф — это устное творчество, разговорный жанр, то есть нечто динамично изменяющееся во времени. Солнце, луна, ручей, дерево, гроза, молния, трава, лес — все одушевлено, наделено злым или добрым нравом, действует, говорит, ссорится и мирится между собой. Тотем — статичен во времени: клан не меняет тотема, пока не исчезнет полностью. Но в результате отделения семей или родов от общины или клана возникают новые тотемы, которые на больших территориях образует сложную структуру. Эти тотемные структуры складываются по определенным правилам. Например, человек из клана белого какаду не может взять жену из клана щуки. «Растение с красными цветами» нельзя употреблять в пищу в клане осетр, хотя оно вполне съедобно и соседний клан ястреб-перепелятник использует его для приготовления пищи, и т.д. Автор книги «Первобытное мышление» рассказывает и о более сложном отношении между тотемом и мифом:

«Система "духов", или манидо, полностью отличается от системы тотемных наименований, действующей по принципу эквивалентности. Она представляется в виде многоуровневого пантеона... Система же "духов" была отчетливо упорядочена по двум осям: ось больших и малых духов, с одной стороны, и ось благотворных и зловредных духов — с другой. На вершине — великий дух, затем его служители, за ними в нисходящем порядке — морально и физически — солнце и луна; 48 громов, противопоставляющихся мифологическим змеям; "малые невидимые индейцы"; духи воды, мужские и женские; четыре стороны света; наконец, полчища манидо, поименованных и не поименованных, которые часто посещают небо, землю, водные пространства (просторы) и подземный мир.

Следовательно, в каком-то смысле две системы — "тотемы" и "манидо" — перпендикулярны, одна как бы горизонтальна, другая — вертикальна. Они совпадают лишь в одном пункте: духи воды — единственные недвусмысленно фигурируют и в той и в другой системах... Из системы "манидо" происходят все пищевые запреты, отмеченные у оджибве, и все они излагаются одинаково: запрет индивиду, полученный во сне от определенного духа, на потребление такого-то мяса либо такой-то части тела животного, например мяса дикобраза, языка лося и т.д. Животное, которое имеется в виду, не обязательно фигурирует в репертуаре клановых наименований» [1, с. 52].

То, что миф, как форма общественного сознания, двойствен тотему, обнаруживается еще и вот в чем. Если объектом внимания является природа, то в качестве модели возможно использование отношений между людьми — в этом случае появляется миф; если же хотят объяснить отношения между людьми, то в качестве образца выбираются природные объекты и тогда мы имеем дело с тотемом. Эти две формы проецирования дополняют друг друга; они тесно переплетены и редко проявляются в чистом виде.

В условиях неразвитости языковых средств происходило прямое отождествление, которое выражалось словами: «я — орел» или «я — гора» вместо «я зоркий как орел» или «я огромен как гора». В роли тотема могут выступать: животное, птица, рыба, растение, солнце, луна, гора, оружие, предметы быта, дом, жара, рвота, болезнь, смех, труп. Когда маленький мальчик, изображая крылья, разводит руки в стороны и говорит, что он самолет, или, имитируя голосом звук работающего мотора, говорит, что он автомобиль, мы ведь не называем это религиозным или мистическим явлением.

Нечто подобное происходит и с австралийским аборигеном, когда он называет себя «кенгуру» или утверждает, что его род пошел вот от этого глубокого ущелья. Почему отождествление произошло с «кенгуру» или «ущельем», не столь важно, так как данная идентификация может иметь самые запутанные и неожиданные ассоциативные пути: сложность здесь во многом вызвана неразвитостью языковых средств.

В первобытных обществах тотемные символы, по мнению Леви-Строса, «играют роль специфических единиц мышления; они обладают промежуточным логическим статусом между конкретно-чувственными образами и абстрактными понятиями» [1, с. 12]. Они регулируют индивидуальные, социальные, половые, культовые, ритуальные и прочие отношения практически во всех первобытных обществах. Ученый говорит, что «совокупность обязательных установок и поведенческих действий» основывается «на индивидуальных чувствах, а они для своего действенного проявления требуют коллективного выражения, которое должно фиксироваться на конкретных объектах» [1, с. 17].

Таким образом, существует следующая иерархия: индивидуальные чувства привязанности → коллективные ритуальные действия → объект, представляющий группу. Роль символических объектов в современных обществах выполняют герб и знамя, которые являются наиглавнейшими и общезначимыми предельно стилизованными тотемами.

Леви-Строс пересказывает наглядный пример с 42-й американской дивизией под названием «Радуга». Солдаты из этой дивизии говорили, что им сопутствует удача, когда они видели в небе радугу. Появление радуги оказывало на них магическое действие. Они изображали ее на своем теле (в виде татуировок), военной одежде, оружии, транспортных средствах, использовали ее название в качестве позывных и т.д. Для этой дивизии радуга была своеобразным тотемом, игравшим роль охранительного талисмана, хотя возник он достаточно случайно. Дивизии его присвоил помощник командира по административно-хозяйственной части из-за первоначальной разноцветности военных мундиров (дивизия набиралась из солдат, прибывших из различных военных подразделений). Но солдаты этого факта не знали и связали слово «радуга» с магическим символом.

Возвращаясь к первобытным племенам, Леви-Строс говорит, что природа «инкорпорирована в социальный порядок» и что «всякая вещь или всякое событие, оказывающее важное влияние на материальное или духовное благосостояние общества, имеет тенденцию становиться объектом ритуальной установки. Если тотемизм выбирает природные виды, чтобы они служили социологическими эмблемами сегментов общества, то просто потому, что эти виды уже сделались объектом ритуальных установок» [1, с. 78].

1. Леви-Строс К. Первобытное мышление. — М., 1994.

2. Берндт Р.М., Берндт К.Х. Мир первых австралийцев. — М., 1981.

3. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное и первобытное мышление. — М., 1994.

4. Ранке, Иоганн. Человек. — СПб, 1901.

Мозг — это интерфейс, посредник, связующее звено между материальным и идеальным. Это орган, который соединяет мир человеческой психики, мир идей и мир действительности. Инструмент, с помощью которого наши мысли превращаются в дела. То есть мозг то, что существует в нашем воображении, переводит в реальность. И, как говорил физиолог Иван Сеченов, улыбается ли Гарибальди, когда его ругают за излишнюю любовь к родине, трепещет ли девушка перед первым свиданием — то и другое в конечном счете превращается в движение.

Кроме того, мозг — это система. Его высшие функции обеспечиваются не работой отдельных областей, а благодаря их взаимодействию. В результате порождается нечто большее, чем их изначальная специализация, например: речь, творчество и т. п., то есть то, что человек развивает в процессе жизни.

Святослав Медведев,

директор Института мозга человека

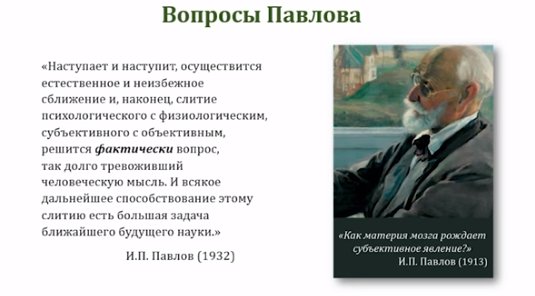

«Что такое мысль? Для Павлова мысль - это был некий процесс, поток, ассоциативный, связывания одного с другим... Он говорил о том, как обезьяна связывает некоторые события, ставя кубы, чтобы добраться до... Помните эти знаменитые опыты? Именно в этом отрывке своей статьи он говорил о том, что её связывание некоторых событий в некую причинную последовательность и есть мысль».

Константин Анохин

Павлова интересовало то же самое, что и нас сегодня, несмотря на, может быть, другие подходы. В его знаменитой Нобелевской речи, он заканчивает её знаменитыми словами, что в сущности человека интересует его собственное психическое содержание*. И вопрос этот оставался и остаётся погружённым в тьму. И все ресурсы человечества (искусство, религия, философия, литература, история) направлены на поиски того, как пролить свет на эту тьму. Но есть ещё другой ресурс - это естественные науки.

* * *

Что такое мысль? Для Павлова мысль - это был некий процесс, поток, ассоциативный, связывания одного с другим... Он говорил о том, как обезьяна связывает некоторые события, ставя кубы, чтобы добраться до... Помните эти знаменитые опыты? Именно в этом отрывке своей статьи он говорил о том, что её связывание некоторых событий в некую причинную последовательность и есть мысль.

Константин Анохин

--

*1903 год

У нас будет другой мир. Он не будет, он есть. Если кто его не видит, то сам и виноват. Он сверхбыстрый (не человеческой размерности), он прозрачный, он гибридный, он жидкий (в том смысле, что это то очки, то Туманность Андромеды), он опасный, и он опасный потому, что нам придётся выбирать между свободой и безопасностью (возможно мы выберем безопасность). Не хочу ваших свобод, хочу чтоб меня не убивали по-возможности.

Мир перестал быть человекомерным. К сожалению, этот термин придумала не я, но он меня потряс. То, как сейчас техническая цивилизация живёт - это не времена, в которых живут люди. Это нанометры, это наносекунды, это скорости, в которых мы не только не живём - у нас нет никаких шансов хоть как-то их унюхать. Поэтому, как нам в этом мире выжить, если действительно машины станут этим миром править (а они станут - это очевидная вещь), успеем ли мы увидеть, как они приняли решение? Может быть даже не успеем. И это всё ведёт к пересмотру базовых этических и правовых норм.

Татьяна Черниговская

Логическое описание мира может становиться препятствием для получения новых знаний, не соотносящихся с привычными правилами. Конечно, логика развивалась , всё более приближаясь в разных своих ипостасях к тому, что мы привыкли считать реальным миром, и наиболее эффективной на этом пути, конечно, оказывается нечёткая логика, которую я бы соотносила уже не с привычными традиционно левополушарными механизмами, а с их зеркальными правополушарными соседями (см. работы Финн, 2009; Манин, 2012).

Татьяна Черниговская

Однажды, стал отец Александр унывать. Без причины. Видно потерпеть ему надо было.. Все ему не нравилось – и небо не нравилось, и обои не нравились, и даже собственная борода ему не нравилась! Приходили гости развеселить отца Александра, приносили херес, но не веселилось сердце, так, немного легче становилось, а благодать все не приходила. Пришли как то раз близкие друзья, пошутили немного, разговорились о смешных и чудесных случаях из жизни. А одна раба Божья возьми да и расскажи свою историю. «Вот многие говорят - мы не верующие, мы атеисты, мы агностики. Да, я такая и была! Но вот, что со мной произошло. Сдавала я экзамен в институте по научному атеизму. Скукота неимоверная! И так не хотелось учить, аж до слез! А до сдачи экзамена остался один день… а мама «пилит», а лето манит и шепчет другое…Ничего в голову не лезет. Вообщем измоталась я и говорю от отчаяния: «Господи, если Ты есть, помоги мне сдать этот чертов экзамен!» Выучила один билет и пошла в институт. Как вы наверно уже догадались – вытащила я нужный билет и сдала на «отлично»! Вот так Бог мне помог сдать научный атеизм. А я после этого в Церковь пошла»

Удивился отец Александр смирению Бога, а потом умилился, и понял, что нет такой глубины или высоты, куда бы не смог спустится или подняться Бог, чтобы помочь человеку!

Наталья (моя добрая знакомая), стала помогать своему священнику в одном из детских интернатов города Донецка. Они открыли там молитвенную комнату и на первую встречу с православными в числе прочих детей пришла девочка лет 14ти, тотчас спросив:

– А что вы тут будете делать?

– Много всего – отвечала Наталья.

– И молитвам нас будете учить?

– Да.

– А всем молитвам?

– Только основным – сказала Наталья, но зато я скажу вам где найти все другие молитвы.

– А вы дадите мне такую молитву чтобы меня усыновили? А то мою подругу забрали в семью, а я никому не нравлюсь…

Наталья распросила персонал интерната о девочке и узнала, что у той ВИЧ-инфекция, и, соответственно, её никто не берёт. Но девочка хотела молитву, и Наталья научила её просить Бога, хотя очень мучилась в этот момент, так как весь её жизненный опыт говорил, что таких чудес не бывает…

Девочка целый год старательно посещала молитвенную комнату в интернате и просила Бога. Так прошло 12 месяцев, и однажды Наталья встретила девочку в коридоре. Завидев Наталью девочка закричала: «Бог услышал! Бог помог! Меня берут!!!». И, действительно, очень скоро девочку забрала к себе семейная пара верующих американцев, которые хотели послужить Богу своей родительский заботой о подобном ребёнке…

Христос никогда не подводит надеющихся на Него, хотя всем вокруг будет казаться, что здесь, «вот в таких обстоятельствах», никогда не может быть счастья. Но, если мы имеем мужество Его звать и довериться Ему, то и мы тогда узнаём, что Он – всегда победитель и всюду – Бог хороших концов!

Душа, дающая себе цену, точь-в-точь ворона, уронившая сыр. Помоги нам, Господи, усовершиться в сем невидении своих дел и трудов.

Свт. Феофан Затворник

На улице грязно и сыро.

Душа, как заезженный трек.

Бесформенной лужей кефира

Лежит умирающий снег.

Андрей Блинов

Гештальт (нем. Gestalt — целостная форма или структура) — понятие в гештальтпсихологии.

Так же называются: «Gestalt» — манга Юн Коги. Гештальт — составной тип роботов вселенной Трансформеров.

Гештальт-терапи́я (от нем. Gestalt — здесь «целостный образ») — гуманистическое направление в психотерапии, основанное на экспериментально-феноменологическом и экзистенциальном подходах. Зародилось в 1950-х годах и получило большое распространение, начиная с 1960-х. В отличие от психоанализа, гештальт-терапевт не занимается интерпретацией бессознательного пациента, а помогает клиенту развить самоосознавание, и играет роль не пассивного стороннего наблюдателя, как психоаналитик, а активного участника, раскрываясь, взаимодействуя с пациентом как личность с личностью, как это предполагает гуманистический подход.

Гештальт-терапия не является прикладным приложением гештальтпсихологии, хотя и вобрала в себя некоторые идеи последней.

Основной подход гештальт-терапии называется экспериментально-феноменологическим: в ходе гештальт терапии клиенту предлагается ставить эксперименты и наблюдать выявляемые в ходе экспериментов феномены.

В качестве эксперимента клиент может быть предложено, например, рассказать о каком-то событии своей жизни, о какой-то своей проблеме, просто поговорить на произвольную тему или представить и описать некую гипотетическую ситуацию, и как бы пациент в ней себя повёл. Также в качестве эксперимента часто применяется монодрама (ещё называемая «метод пустого стула»): клиенту предлагается представить, что на пустом стуле рядом сидит какой-то важный для него человек (или он сам), и начать разговаривать с ним (с собой) вслух. Терапевт может вмешиваться в ход эксперимента: направлять его, задавать вопросы, акцентировать на чём-то внимание. Продолжительность эксперимента заранее не устанавливается. Перед началом терапевт инструктирует клиента внимательно наблюдать за собой в ходе эксперимента и фиксировать феномены.

В качестве феноменов могут выступать: эмоции, изменения в голосе (повышение и понижение тона, дрожание, запинки), мимика, поза, жесты, время реакции, появление разных ощущений в теле (напряжение, жар, холод, «мурашки») и т. д. Как феномены рассматриваются только явления, наблюдаемые непосредственно во время эксперимента, даже если эксперимент посвящён событиям прошлого. Это отражает важный принцип гештальт-терапии — принцип «здесь и сейчас», в соответствии с которым работа должна проводиться только над имеющимися в данный момент чувствами и мыслями (включая чувства и мысли по поводу прошлых событий), а не теми, что были в момент прошедших событий.

Учась фиксировать в себе феномены, пациент развивает в себе осознавание — ключевое понятие гештальт-терапии. Успех гештальт-терапии в целом зависит от успешности развития этого навыка и обучения пациента применять этот навык в реальной жизни после окончания сеансов терапии.

После завершения эксперимента феномены обсуждаются с гештальт терапевтом. В ходе обсуждения затрагиваются темы потребностей и ожиданий клиента, обсуждается, как эти потребности и ожидания соотносятся с тем, что происходит на самом деле, что нужно от клиента другим людям, как соотносятся ожидания пациента и других людей. Гештальт терапевт указывает на феномены, упущенные клиентом, на которые нужно обращать внимание при следующих экспериментах для улучшения осознавания. По канонам гуманистического подхода в гештальт-терапии, гештальт терапевт анализирует феномены совместно с клиентом на равных, избегая наставничества, доверяя суждениям клиента, при этом полностью вовлекаясь в процесс обсуждения, раскрываясь как личность, рассказывая о собственном опыте и событиях своей жизни. По этой причине личные качества гештальт терапевта имеют огромное значение в гештальт-терапии, большее, чем в психоанализе и поведенческой терапии. Между клиентом и гештальт терапевтом должен установиться диалог — ещё одно важное понятие гештальт-терапии.

Целью гештальт-терапии является создание и укрепление целостного образа (гештальта) личности клиента. Посредством осознавания клиент должен выявить отвергаемые им части своей личности: отвергаемые эмоции, потребности, черты характера, мысли. Затем принять их, принять себя и тем самым восстановить целостность своей личности. Большое внимание при этом уделяется также развитию независимости личности — умению следовать своим собственным мечтам и потребностям, а не потребностям других людей.

«Гештальт-молитва»

В 1969 году в своей книге Gestalt Therapy Verbatim Фриц Перлз публикует «гештальт-молитву» (англ. Gestalt prayer) — короткий текст из 56 английских слов, получивший в США и затем в мире широкую известность и вызвавший бурную реакцию, множество критических отзывов, переработок и подражаний. «Молитва» выражает важную для гештальт-терапии концепцию независимости личности и предлагает модель отношений между такими независимыми личностями. По мнению биографов Фрица Перлза — Дж. Гейнса и М. Шепард — этот текст также являлся личным кредо Перлза, который никогда не стремился оправдать чьих-либо ожиданий, всегда делал только то, что считал нужным, и полагал, что отношения между двумя независимыми личностями могут носить только ограниченный и временный характер. За это последнее утверждение Перлз часто подвергался критике, но несомненно, что «гештальт-молитва» оказала огромное влияние на культуру 70-х. По мнению профессора Университета Миссури Роберта Долливера, это произошло во многом потому, что молитва попала «в струю 70-х» — десятилетия «Я», эпохи борьбы за свои права, отвержения многих традиционных «истин» и поиска новых форм взаимоотношений.

Текст молитвы:

Я делаю своё дело, и ты делаешь своё дело.

Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям,

И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим.

Ты — это ты, и я — это я,

И если нам случилось найти друг друга — это прекрасно.

А если нет — этому нельзя помочь.

Фриц Перлз, "Gestalt Therapy Verbatim", 1969 г.

* * *

Основные идеи гештальт-терапии были разработаны в 1940-50-х годах Фредериком (Фрицем) Перлзом, его женой Лаурой Перлз и Полом Гудменом. Фриц Перлз, психоаналитик и убеждённый фрейдист, в какой-то момент начал пересматривать свои взгляды на психоанализ, и первые идеи гештальт-терапии можно рассматривать именно как ревизию психоанализа. Однако затем его идеи претерпели бурное развитие и быстро превратились в независимую систему психотерапии, вобрав в себя элементы гештальтпсихологии, экзистенциальной психологии, психодрамы и других популярных в 1940-х идей.

Совместно с Полом Гудменом (англ. Paul Goodman) и Ральфом Хефферлином (англ. Ralph Hefferline) в 1951 году Перлз пишет основополагающий труд «Гештальт-терапия: возбуждение и рост в человеческой личности» (англ. Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality). В 1952 году Перлз переезжает в Нью-Йорк и вместе с «Семёркой» (кроме него, в «Семёрке» состояли Лаура Перлз, Изидор Фром, Пол Гудмен, Элиот Шапиро, Ричард Кицлер и Пол Вейс) учреждает Нью-Йоркский Гештальт-институт, штаб-квартира которого первоначально находилась в квартире Перлзов. Идеи гештальт-терапии быстро набирают популярность. В 1954 году был создан Кливлендский институт гештальт-терапии, а к концу 50-х годов группы гештальт-терапии были организованы по всей Америке. В 60-х годах началось распространение гештальт-терапии в Европе.

По сравнению с ранними годами гештальт-терапия претерпела в ходе своего развития два важных изменения. Во-первых, стала реже применяться групповая терапия, которую продвигал Фриц Перлз, на каком-то этапе вообще отказавшийся от индивидуальных сеансов, посчитав это устаревшей методикой. Во-вторых, отношение к пациенту стало более терпимым и сочувственным. Вхождение в конфликт с пациентом, которое нередко применял сам Перлз, стало считаться крайне нежелательным, хотя в принципе остаётся допустимым в рамках гештальт-терапии.

* * *

Создатели гештальт-терапии считали это направление психотерапии абсолютно практическим и не подлежащим теоретическому изучению. У Фрица Перлза даже было понятие «слоновье дерьмо» — специально для обозначения теоретизирования. Однако, с течением времени объём сведений и осмысление опыта гештальт-терапии потребовали теоретической систематизации и анализа. И тем и другим впервые занялся Пол Гудмен, именно ему мы обязаны первым построением кривой цикла-контакта и введением едва ли не большинства определений современной гештальт-терапии. Изначально теория гештальт- терапии опирается одним из трёх современных ему направлений экзистенциальной терапии, наряду с экзистенциальным анализом Л. Бинсвангера и логотерапией В. Франкла. Базовая идея гештальта основана на способности психики к саморегуляции при единстве всех функций человеческого организма и психики (как одной из них) — холистичности, на способности организма творчески приспосабливаться к окружающей среде и на принципе ответственности человека за все свои действия, намерения и ожидания. Основная роль терапевта заключается в том, чтобы фокусировать внимание клиента на осознавании (awareness) происходящего «здесь и сейчас» (а в интерпретации Ф. Перлза: «здесь и как»), ограничении попыток интерпретировать события, привлекать внимание к чувствам-индикаторам потребностей, собственной ответственности клиента как за реализацию, так и за запреты на реализацию потребностей.

Большой вклад в развитие методологии и теории гештальт-терапии внесли также Изидор Фром, Ирвин и Мариам Польстеры, Джозеф Зинкер, Джон Энрайт, Серж Гингер и другие.[источник не указан 1014 дней]

Личность в теории гештальт-терапии рассматривается как непрерывно протекающий процесс взаимодействия организма со средой и с самим собою. В этом процессе выделяются три важные функции:

Id — совокупность всех телесных, аффективных и эмоциональных процессов;

Personality — совокупность процессов мнезиса;

Ego — функция выбора, принятия решения, включается только при наличии необходимости принятия решения.

С точки зрения Сержа Гингера всё, что происходит с человеком, есть события, происходящие на границе-контакт, то есть граница-контакт одновременно обеспечивает обособление человека от среды и она же одновременно обеспечивает возможность взаимодействия со средой.

Подход к сопротивлению в гештальт-терапии коренным образом отличается от подхода аналитических направлений. Гештальт рассматривает сопротивления как способы взаимодействия организма со средой, некогда имевшие высокую эффективность для взаимодействия, но здесь и сейчас либо неуместные, либо вообще единственно доступные клиенту как способы взаимодействия (например, для клиента-наркомана самым характерным способом взаимодействия будет конфлюэнция второго типа, вполне органичная при взаимодействии матери и младенца). В связи с этим сопротивления клиента, естественно демонстрируемые им в ходе взаимодействия с терапевтом, используются как основа эффективного поиска неосознаваемых клиентом потребностей.

Ещё одна функция терапии в гештальте — выведение клиента на осознавание своих истинных потребностей. (Например, молодая женщина, жена моряка, жалуется на избыточный вес. В ходе терапии выясняется, что она сильно полнеет, когда её муж в плавании. Отмечается также привычка — в начале ночи она идёт к холодильнику и наедается «до отвала», после чего может спать. Ходом терапии клиентка выводится к осознаванию истинной телесной потребности ?— потребности в сексе, — «заедаемой» одинокими ночами. Соответственно, она получает осознавание того, с чем именно ей надо решать проблему.

Ф. Перлз разрабатывал гештальт-терапию, опираясь на практику психоанализа, экзистенциализм, феноменологию, восточную философию, теорию поля и теорию гештальт-психологии. Концептуально гештальт-терапия неотделима от гуманистической и экзистенциальной психологии.

Однако, если прислушаться к Клаудио Наранхо, то можно узнать о других истоках и формах гештальт-терапии. Основные аспекты традиционной философии гештальт-терапии — аспекты осознанности, актуальности и ответственности. Цель и средство традиционной гештальт-терапии — «сознательное осознавание» (Ж. М. Робин, Энрайт, Ф. Перлз, С. Гингер/Женжер). Ситуация проживается клиентом здесь-и-сейчас в присутствии сознания. Степень включённости именно сознания меняется динамически в связи с потребностью, интенсивностью переживаний и т. д. К. Наранхо придерживается иной точки зрения, выделяя актуальность. Одна из основных техник в терапии Наранхо — концентрация на настоящем, здесь и сейчас, что и составляет основу гештальт-терапии Наранхо. Для того, чтобы выделить и отличить эту модальность, Наранхо вводит собственный термин — презентификация: «Как и в случае с мечтами и фантазиями о будущем, в гештальте существует свой подход и к прошлому, который я предложил называть презентификацией (восприятие прошлого с точки зрения настоящего). Посредством обыгрывания клиент снова ставит себя в ситуацию, воспоминания о которой преследуют его, и управляется с ней, как если бы она была в настоящем». Существуют, по крайней мере, два пути, в которых концентрация на настоящем отражена техническим репертуаром гештальт-терапии Наранхо. Один — откровенная просьба к клиенту следовать его намерениям: здесь выражается то, что выходит в его теперешнее поле сознания. Чаще всего это сопровождается наставлением воздержаться от осмысливания во имя чистого самонаблюдения. Другой путь — презентификация прошлого или будущего (или фантазии в целом).

Необходимо отметить, что подходы К. Наранхо разделяются не всеми школами гештальт-терапевтов.